【骨太の方針2025】行政分野別 分析レポート(全体概要)

.jpg)

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。

※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。

※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。

※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

※2024年方針からの変更点には【新規】または【拡充】と付記しています。

(出典)内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2025」令和7年度

「骨太の方針2025」行政分野別 分析レポート

【自治体経営】

持続可能な行財政運営とWell-beingの向上

2025年方針は、物価上昇と人口減少という大きな構造変化に対応し、持続可能で質の高い行政サービスを提供するための経営改革を自治体に求めています。

- EBPM(証拠に基づく政策立案)とワイズスペンディングの徹底

経済財政諮問会議が政策の進捗を管理する枠組みが強化され、自治体においても、限られた資源を最大限有効活用するため、データに基づいた政策立案と事業評価(EBPM)を徹底することが求められます。ロジックモデルやKPIの設定を通じた事業の可視化と、効果の低い事業の不断の見直し(ワイズスペンディング)が、今後の予算編成の基本となります。 - 【新規】物価上昇を前提とした公的制度の見直し

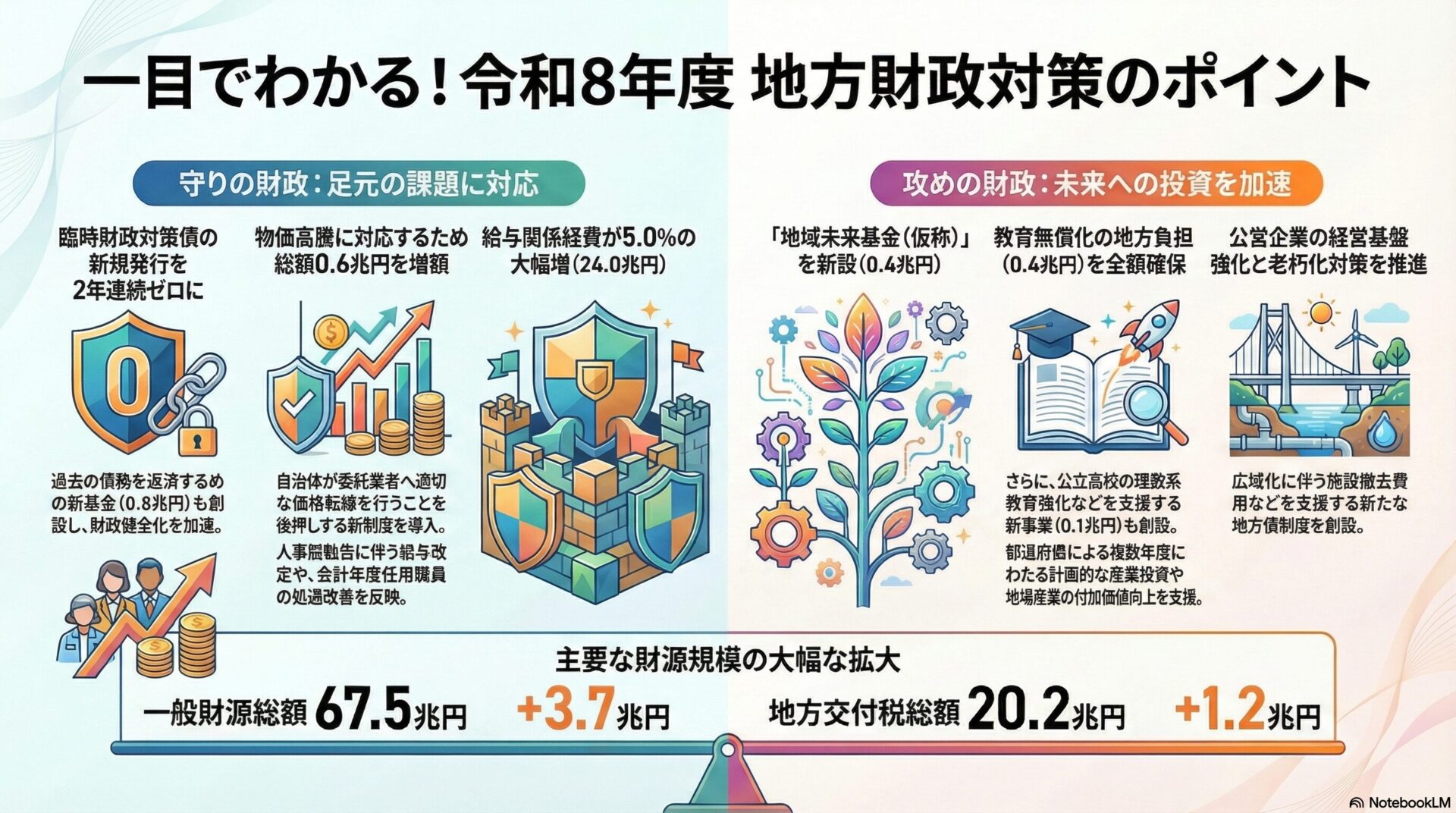

長年デフレを前提に据え置かれてきた各種給付金の基準額や、非課税限度額などの閾値について、省庁横断的に点検・見直しを進める方針が明記されました。自治体が所管する各種手当や助成金についても、物価動向を反映させた定期的な見直しの仕組みを検討する必要があります。 - 安定的な地方財源の確保

地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、骨太方針2024で示された方針を継続し、2024年度の地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に確保するとしています。これにより、賃上げや社会保障費の自然増に対応しつつ、重要な政策課題に取り組むための財源基盤が維持されます。 - 広域連携と公民連携の強化

人口減少が深刻化する中で、単独の自治体では質の高い行政サービスを維持することが困難になることを見据え、都道府県や市町村の枠を超えた広域連携(例:ごみ処理施設や火葬場の共同設置・運営)や、多様な主体との連携(NPO、民間企業)による課題解決が一層重要になります。 - 【拡充】Well-being(幸福度)指標の政策への活用

GDPなどの経済指標だけでなく、区民の幸福度(Well-being)を政策目標に設定し、その向上を目指すアプローチが重要視されています。地域の生活に関連する基本計画や大綱において、生活のWell-being改善につながる実効的なKPIを設定し、進捗を把握・公表する取組が求められます。

【環境政策】

GX(グリーン・トランスフォーメーション)による脱炭素社会の実現

GXを経済成長のエンジンと位置づけ、官民で10年間150兆円超の投資を目指す国の動きと連動した、地域レベルでの野心的な取り組みが不可欠です。

- 再生可能エネルギーの最大限導入

国の主力電源化の方針に基づき、公共施設への太陽光発電設備や蓄電池の導入を一層加速させることが求められます。特に、【新規】次世代技術として期待されるペロブスカイト太陽電池は、軽量で柔軟なため、従来設置が難しかった場所への展開も期待されます。 - 【新規】建築・くらしの脱炭素化

建築物のライフサイクル全体でのCO2排出量を評価する「LCA制度」の構築や、国民の行動変容を促す「デコ活」の推進が明記されました。公共建築物の新築・改修におけるLCA評価の導入や、区民・事業者向けの省エネ診断、脱炭素行動へのインセンティブ付与(ポイント制度など)といった施策の展開が考えられます。 - サーキュラーエコノミー(循環経済)への転換

廃棄物の削減(リデュース)、再利用(リユース)、再生利用(リサイクル)を徹底し、持続可能な資源利用を目指します。動静脈連携(製品の生産から廃棄・リサイクルまでの一貫した管理)の強化が謳われており、自治体は資源回収システムの高度化や、リサイクル製品の公共調達における率先利用(グリーン購入)を推進する役割を担います。 - 自然共生社会の実現(ネイチャーポジティブ)

生物多様性の保全と回復を目指す「ネイチャーポジティブ」の実現に向けた地域活動を推進します。都市部における緑地の保全・創出、公園や街路樹の適切な管理、生物多様性に配慮したまちづくり(例:生態系ネットワークの形成)などが具体的な取組となります。

【DX政策】

デジタルによる社会課題解決と行政変革

デジタル庁の司令塔機能の下、国と地方が一体となって社会全体のDXを加速させます。

- 【新規】AIの倫理的・公平な社会実装

AI法の制定を見据え、イノベーション促進とリスク対応の両立を目指します。特に、AIの倫理、公平性、ジェンダーバイアス防止といった視点が強調されており、自治体がAIを導入する際には、これらの観点からのガバナンス体制の構築が不可欠です。 - 【新規】官民データ活用推進基本法の抜本改正

縦割りを排し、官民が持つデータを連携・活用しやすくするため、基本法の抜本改正や新法制定を目指します。これは、EBPMの推進や、区民一人ひとりのニーズに応じたプッシュ型のサービス提供を実現するための基盤となります。 - マイナンバーカードの「市民カード化」

行政手続きのオンライン化はもちろん、地域の施設利用や民間サービスとも連携させ、区民の暮らしを豊かにする「市民カード」としての利活用を拡大することが期待されます。区独自のポイント制度や、子育て支援サービスとの連携などが考えられます。 - 自治体システムの標準化・共通化

国の示す標準仕様に準拠したシステムへの移行を着実に進めることで、コスト削減、業務効率化、そして住民サービスの迅速化を図ります。これにより創出された人的・財政的資源を、新たな政策課題に振り向けることが可能になります。

【総務管理】

変化に対応する強靭な組織と財政基盤の構築

職員の働き方改革を進め、専門性を高めるとともに、公正・公平な契約制度を構築します。

- 公務員の働き方改革と人材育成

国の動きと連動し、職員のリスキリングや、専門性・役割に応じた処遇を実現するジョブ型人事の導入検討が課題となります。特に、デジタルや法律などの高度な専門性を持つ人材の確保・育成が急務です。 - 会計年度任用職員の処遇改善

賃上げの流れの中で、会計年度任用職員の報酬・期末手当の着実な改定が求められます。同一労働同一賃金の原則に基づき、常勤職員との不合理な待遇差の解消に継続的に取り組む必要があります。 - 公契約における価格転嫁の徹底

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づき、公共工事や業務委託契約において、物価や賃金の上昇分を適切に反映させるスライド条項の積極的な運用や、低入札価格調査制度の厳格な適用が不可欠です。 - 税源の偏在是正

東京一極集中が続く中で、自治体間の財政力格差が課題となっています。国では税源の偏在性が小さく安定的な地方税体系の構築に向けた議論が進められており、その動向を注視し、特別区の財政への影響を分析していく必要があります。

【防災政策】

「防災大国」日本の実現に向けた体制の抜本強化

近年の災害の激甚化と首都直下地震の切迫性を踏まえ、国の防災体制は大きな転換期を迎えます。

- 【新規】「防災庁」の創設

2024年方針の「検討」から大きく前進し、2026年度中の設置が明記されました。内閣総理大臣直属の強力な司令塔として、事前防災から発災時の応急対応、復旧・復興までを一体的に担います。自治体は、この新しい司令塔との緊密な連携体制を構築する必要があります。 - 能登半島地震の教訓の反映

半島地域の地理的制約や、復興途上の被災(二重の被災)といった現実を踏まえ、事前防災と生活再建支援の一体的な推進が強調されています。特に、避難所の質の抜本的改善(衛生環境、プライバシー確保、要配慮者支援)は喫緊の課題です。 - 国土強靭化の加速

インフラの老朽化対策、無電柱化、建築物の耐震化、密集市街地の不燃化などを計画的に推進します。特に首都直下地震に備え、帰宅困難者対策や大規模な避難者受け入れ体制の再点検・強化が求められます。 - 防災DXの推進

AIを活用した被害予測、ドローンによる被災状況の把握、SNS等による情報発信・収集、被災者支援システムの連携など、デジタル技術を活用して防災・減災対策を高度化・効率化します。

【生活安全政策】

治安の確保と新たな脅威への対応

- サイバーセキュリティ対策

国家レベルでの能動的サイバー防御の導入を見据え、自治体においても情報システムやネットワークの防御体制を一層強化する必要があります。サプライチェーン(委託事業者等)全体でのセキュリティ対策も重要です。 - 特殊詐欺・消費者被害対策

巧妙化する特殊詐欺から高齢者等を守るため、警察や金融機関、事業者と連携した地域ぐるみの対策を強化します。また、デジタル社会における新たな消費者トラブル(偽広告、不適切なサブスクリプション契約等)への対応も急務です。 - 交通安全対策

高齢運転者による事故防止策や、自転車の安全利用促進(ヘルメット着用、保険加入の徹底)など、地域の実情に応じたきめ細かな交通安全対策を推進します。

【経済産業政策】

成長と分配の好循環を地域経済で実現

- 【拡充】中小企業支援の強化

「賃金向上推進5か年計画」に基づき、価格転嫁、生産性向上、事業承継の3つを柱とする伴走型支援を強化します。特別区として、国の補助金制度の活用支援に加え、区独自の経営相談や専門家派遣、販路開拓支援などを組み合わせた重層的な支援策を展開する必要があります。 - スタートアップ・エコシステムの形成

「スタートアップ育成5か年計画」に基づき、地域の大学や大企業と連携し、新たなビジネスが生まれる生態系(エコシステム)の形成を支援します。インキュベーション施設の整備や、起業家教育、官民ファンドとの連携などが考えられます。 - 資産運用立国の推進

国の「資産運用特区」の動きと連動し、国内外の金融機関や高度金融人材を誘致する取り組みが考えられます。また、NISAの拡充を踏まえ、区民向けの金融経済教育を推進し、安定的な資産形成を支援することも重要です。

【子育て、子ども政策】

「こどもまんなか社会」の実現を加速

- 加速化プランの着実な実施

児童手当の抜本的拡充(2024年10月分から)、「こども誰でも通園制度」の全国展開(2026年度から本格実施)、出産・子育て応援交付金、高等教育費の負担軽減(授業料等減免と給付型奨学金の拡充)を着実に実施します。 - 【新規】子ども・子育て支援金制度の導入

2026年度から、医療保険料に上乗せする形で「支援金制度」が創設されます。制度の趣旨や使途について、国民の理解を得るための丁寧な広報が国に求められており、自治体もその一翼を担う必要があります。 - 保育の質の向上と量の確保

保育士の処遇改善(公定価格における人件費の引き上げ)と、配置基準の改善(4・5歳児の30対1から25対1へ)を着実に進めます。待機児童対策に加え、多様な保育ニーズ(一時預かり、病児保育等)への対応も引き続き重要です。 - 【新規】プレコンセプションケアの推進

将来の妊娠を考える男女が、自身の生活や健康に向き合う「プレコンセプションケア」を推進するため、5か年計画が策定されます。学校や地域、職場と連携し、若い世代への正しい知識の普及啓発や、相談支援体制の構築が求められます。

【教育政策】

質の高い公教育の再生に向けた歴史的改革

教師不足という危機的状況に対応し、教育の質を確保するため、抜本的な改革に踏み込みます。

- 【新規】教育費支援の抜本的拡充

高校授業料の所得制限撤廃や学校給食費の無償化について、2026年度予算での実現が明記されました。これは教育における受益者負担のあり方を大きく転換させるもので、自治体の財政計画に大きな影響を与えます。国の制度設計を注視し、必要な対応を準備する必要があります。 - 【拡充】教師の処遇改善と働き方改革

給特法を改正し、教職調整額を現行の4%から10%以上に引き上げる方針が示されました。これは約50年ぶりの抜本改革であり、教員の士気向上と人材確保に繋がることが期待されます。自治体としても、国の動きと連携し、部活動の地域移行やICT支援員の増員など、教員の負担軽減策を一層強力に推進する必要があります。 - 【新規】中学校35人学級の実現

小学校に続き、中学校においても35人学級の実現を目指し、2026年に義務標準法の改正案が提出される予定です。これにより、よりきめ細かな指導が可能になる一方、教室の確保や教員の加配など、教育委員会は計画的な準備が求められます。

【福祉政策】

誰一人取り残されない地域共生社会の実現

- 介護・障害福祉人材の確保と処遇改善

公定価格の引き上げを着実に現場職員の賃金に反映させるとともに、介護DXやテクノロジーの導入による業務負担の軽減、外国人材の受け入れ促進など、総合的な人材確保策を推進します。 - 地域共生社会の実現

分野や世代を問わず地域住民が抱える複合的な課題に対し、一体的に相談支援を行う「重層的支援体制整備事業」の全市町村での実施を目指します。ひきこもり支援やヤングケアラー支援など、制度の狭間に置かれた人々へのアウトリーチ支援が重要です。 - 障害者政策の推進

障害者差別解消法の着実な施行による合理的配慮の提供を徹底するとともに、インクルーシブな社会の実現に向け、物理的・制度的・文化情報的なバリアフリーを推進します。

【社会保障】

持続可能性と全世代対応の両立

- 【新規】OTC類似薬の保険給付の見直し

セルフメディケーションを推進し、医療保険財政の持続可能性を高めるため、市販薬と成分が類似する医療用医薬品の保険給付のあり方を見直します。区民(特に国民健康保険加入者)への丁寧な説明と、適切な受診行動の啓発が重要になります。 - 医療DXの強力な推進

マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)への円滑な移行を進めるとともに、電子カルテ情報の全国的な共有プラットフォームの構築を推進します。これにより、医療の質の向上と効率化を目指します。 - 働き方に中立的な制度構築

パート・アルバイトなど短時間労働者への被用者保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大を進め、セーフティネットを強化します。また、「年収の壁」を意識せずに働ける環境整備を継続します。

【健康、保健政策】

健康寿命の延伸と新たな健康課題への対応

- データヘルス改革の推進

国保・健保組合等の保険者と事業主が連携して加入者の健康増進を図る「コラボヘルス」を強化します。自治体は、国保データベース(KDB)システム等を活用し、データ分析に基づいた効果的な保健事業(特定健診・保健指導、重症化予防等)を展開します。 - 生活習慣病対策と感染症対策

がん検診の受診率向上、循環器病対策の推進、受動喫煙対策の徹底などを継続します。また、次の感染症危機に備え、保健所の機能強化や、国立健康危機管理研究機構との連携体制を構築します。 - 【新規】女性の健康支援

月経、妊娠・出産、更年期障害など、女性特有の健康課題に対応するため、フェムテック(テクノロジーを活用した製品・サービス)の活用支援や、相談体制の充実、職場における理解促進などを推進します。

【地域振興政策】

「令和の日本列島改造」による地域の魅力向上

- 関係人口の創出・拡大

【新規】「ふるさと住民登録制度」を創設し、地域に多様に関わる人々(関係人口)を可視化し、地域づくりの担い手として連携を深めます。特別区においても、区にゆかりのある人々とのネットワークを構築し、地域活動や防災、産業振興など多様な分野での協働を促進する施策が考えられます。 - 観光立国の推進とオーバーツーリズム対策

インバウンド需要の回復・拡大を目指す一方、一部地域で問題となっているオーバーツーリズム(観光公害)への対策を強化します。混雑緩和のための情報発信、公共交通の増強、宿泊税の活用などが課題となります。 - 農林水産業の成長産業化と食料安全保障

都市部自治体として、生産地との連携による学校給食での国産食材の利用拡大や、マルシェの開催による都市農業の振興・地産地消の推進、災害時に備えた食料備蓄の強化などが貢献策として挙げられます。

【多文化共生政策】

外国人材と共生する社会の構築

- 新たな在留資格「育成就労」制度

技能実習制度に代わり、人材確保と育成を目的とした「育成就労」制度が創設されます。外国人材が安心して働き、生活できる環境整備が自治体には求められます。日本語教育、生活相談、防災訓練への参加促進など、きめ細かな支援が必要です。 - 日本語教育の充実

国が認定する「登録日本語教員」制度が開始されるなど、日本語教育の質の向上が図られます。地域における日本語教室の運営支援や、外国人児童・生徒への学習支援体制の強化が重要です。

【スポーツ政策】

スポーツの力による活力ある社会の実現

- 「みる」「する」「ささえる」スポーツの振興

大規模国際大会の開催支援や、誰もが身近にスポーツに親しめる環境整備(地域のスポーツクラブ活動の活性化、障害者スポーツの振興)を推進します。 - 【拡充】スタジアム・アリーナ改革とeスポーツ

スポーツを核としたまちづくりを推進するため、多機能・複合型のスタジアム・アリーナの整備を支援します。また、新たな成長分野として「eスポーツ」の活用による地域活性化や若者交流の促進が期待されます。

【文化政策】

文化芸術立国の実現とソフトパワーの強化

- 文化芸術への官民投資拡大

国際的に遜色ない水準まで官民投資を拡大し、文化芸術の振興と経済成長の好循環を創出します。国立劇場の再整備やメディア芸術ナショナルセンター構想など、国の大型プロジェクトと連携した文化振興が期待されます。 - 文化財の保存・活用

地域の歴史や文化を伝える文化財を保存し、観光資源として積極的に活用する取組を支援します。デジタルアーカイブ化による情報発信や、文化財を活用したユニークなイベントの開催などが考えられます。

【まちづくり、インフラ整備政策】

安全で質の高い生活空間の創造

- 持続可能なインフラマネジメント

高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が深刻化する中、予防保全型の管理への転換を加速させます。点検・診断への新技術の導入や、長寿命化計画に基づく計画的な更新が必要です。 - コンパクトで強靭なまちづくり

人口減少社会に対応するため、居住や都市機能を中心部に集約する「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方を推進します。これに、災害リスクの低いエリアへの移転を促す防災・減災の視点(防災コンパクトシティ)を加えることが重要です。 - 都市DXの推進

建築BIM(3Dモデルに建築情報を統合する手法)や、都市の3DデジタルツインであるPLATEAUの活用により、まちづくりの計画策定や、防災シミュレーション、インフラ管理を高度化・効率化します。