【コンサル分析】足立区

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。

※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。

※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。

※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

概要

本稿は、東京都足立区の行政運営に携わる職員の皆様を対象に、持続可能な自治体経営の実現に向けた政策立案の一助となることを目的としています。コロナ禍を経て顕在化した生産年齢人口、特に住民税の基幹となるファミリー世帯の流出というマクロトレンドに対し、足立区が「選ばれ続けるまち」となるための戦略を、コンサルティング・フレームワークを用いて詳細に分析します。

分析においては、足立区の最大の競合である埼玉県川口市・草加市や、隣接する葛飾区との「家賃」や「独自の子育て支援策」の比較を徹底的に行います。足立区が直面する「区外からのネガティブイメージ」や「区民の定住意向の低下」といった深刻な課題(世論調査に基づく)を直視しつつ、区の強みである「子どもの貧困対策などで培った課題解決のノウハウ」をいかに定住促進に結びつけるかを考察します。PEST分析によるマクロ環境の把握から、3C分析による競合比較、SWOT分析による戦略オプションの抽出、VRIO分析による持続的優位性の確認まで、多角的な視点から足立区の現状と将来展望を整理します。

なぜ行政運営にフレームワークが重要か

自治体経営は、複雑化・多様化する住民ニーズへの対応、人口減少や高齢化といった社会構造の変化、そして予測困難な外部環境(パンデミック、大規模災害、経済変動など)の中で、限られた資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を最適に配分し、行政サービスを継続的に提供し続けることを求められます。

こうした複雑な課題に対処し、効果的な政策を立案・実行するために、「フレームワーク(思考の枠組み)」は極めて有効なツールとなります。公務員の皆様がフレームワークを活用する意義は、主に以下の点にあります。

- 思考の整理と網羅性の確保:

- 政策課題を検討する際、論点が多岐にわたり、何から手をつけるべきか混乱することがあります。PEST分析やSWOT分析といったフレームワークは、「政治・経済・社会・技術」や「強み・弱み・機会・脅威」といった特定の切り口を提供することで、思考を整理し、検討すべき項目を網羅的に洗い出す(=モレ・ダブりを防ぐ)助けとなります。

- 現状の客観的把握:

- 3C/4C分析のように「顧客(住民)」「競合(他自治体)」「自組織(自区)」という視点を持つことで、自らの立ち位置を客観的に把握できます。特に、住民税の確保という観点では、他自治体との「選ばれやすさ」を比較する視点が不可欠です。

- 共通言語の構築:

- フレームワークは、組織内の異なる部署間、あるいは議会や住民と対話する上での「共通言語」として機能します。例えば、「当区のSWOT分析における『機会』は〇〇であり、これを活かすために『強み』である△△を投入する(SO戦略)」といった議論が可能になり、戦略の方向性に対するコンセンサス形成が容易になります。

- 戦略の明確化と資源の集中:

- VRIO分析のように、自らの資源が真の強み(=持続的な競争優位性)となり得るかを評価することで、総花的な施策ではなく、本当に注力すべき領域(差別化ポイント)を見極めることにつながります。

本稿では、これらのフレームワークを用いて足立区の現状を解剖し、ファミリー世帯の定住促進に向けた戦略的な示唆を導き出します。

23区・近隣市との家賃比較(ファミリー向け)

ファミリー世帯の居住地選択において、「住居費」は最大の決定要因の一つです。コロナ禍以降の物価高騰は、この傾向に拍車をかけています。

3LDKなど特定のファミリー向け間取りに限定した公的な賃料相場データは存在しないため、ここでは民間の不動産情報サイト(SUUMO, アットホームなど)が公表する「間取り全体の平均賃料相場」や「ファミリー向け(2LDK〜3DK)」のデータを参考に、足立区と主要な競合自治体のコスト感を比較します。(2025年10月時点のデータに基づく参考値)

- 足立区: 約8.9万円

- 葛飾区: 約8.5万円

- 埼玉県 川口市: 約8.2万円

- 埼玉県 草加市: 約7.2万円(※参考値)

- 川崎市(中原区): 約11.5万円(間取り総合) / 約14.8万円(2LDK〜3DK)

- 横浜市(港北区): 約10.7万円(間取り総合) / 約13.3万円(2LDK〜3DK)

この比較から、足立区は23区内では葛飾区と並び、家賃の安価なエリアであることが明確です。しかし、最大の競合である埼玉県川口市・草加市と比較すると、さらに月額で数千円〜1万円以上のコスト差が存在します。東京都の手厚い子育て支援(後述)が、この家賃差を埋めて余りある魅力となっているかが、定住促進の鍵となります。

環境分析(マクロ・ミクロ)

足立区の政策立案において、まずは自区を取り巻く外部環境(マクロ)と、競合となる他自治体との関係性(ミクロ)を正確に把握することが不可欠です。

PEST分析:足立区を取り巻くマクロ環境

PEST分析:

- 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの観点から、自治体に影響を与える中長期的な外部環境のトレンドを分析するフレームワークです。

P (政治: Politics): 国・都の強力な子育て支援と区独自の施策

- 国・都による経済的支援の強化:

- 国が「こども未来戦略」を推進する中、東京都は独自に「018サポート」(18歳以下の子どもに月額5,000円支給)や「0〜2歳児の第2子保育料無償化」(所得制限なし)といった、全国トップクラスの強力な経済的支援策を打ち出しています。

- (出典)東京都福祉局「018サポート」2024年

- 足立区独自の「伴走型」支援の展開:

- 足立区は、都の経済支援を前提としつつ、区独自の「伴走型」支援を強化しています。特に2024年10月から開始した「子育て家庭訪問事業」は、生後5ヶ月〜1歳4ヶ月の約4,000世帯を対象に、支援員が最大10回訪問し、毎回絵本をプレゼントするという23区初のユニークな施策です。

- このほか、「出産費用助成」など、具体的な経済的負担軽減策も実施しています。

E (経済: Economy): 物価高騰と「競合」とのコスト差、堅調な財政

- 物価・マンション価格高騰による流出圧力:

- コロナ禍以降の物価高騰、特に東京都区部のマンション価格高騰は、ファミリー世帯の居住地選択に直結しています。ある調査では、コロナ禍(2021年)の東京都からの転出増の主因はテレワーク普及よりもマンション価格高騰であり、特に「30~40歳代の子育て層の転出増が目立つ」と分析されています。

- これは、前述の家賃相場(川口市・草加市との価格差)が、ファミリー世帯にとって無視できない流出要因となっていることを示唆しています。

- 堅実な財政運営と産業振興:

- 足立区の財政は、堅調な特別区税収入と財政調整交付金により、基金残高も一定水準を維持しています。ただし、歳出面では待機児童解消に向けた保育園運営費の増加(H29→R3で約2倍)など、子育て支援コストは増大傾向にあります。

- (出典)足立区「今後の財政見通しと持続可能な財政運営」

- 産業面では、「ものづくり企業地域共生推進助成金」や「創業プランコンテスト」など、地域経済の基盤である中小企業や創業者への手厚い支援策が整備されています。

- (出典)東京都企業立地相談センター「足立区の振興施策」2025年

S (社会: Society): 人口構造の変化と深刻な「イメージ」課題

- 高齢化の進行:

- 足立区の総人口は約70万人(2025年推計)で横ばい傾向ですが、「足立区基本構想」では、今後10年間で後期高齢者が約3万人増加し、約11万人になることが見込まれており、生産年齢人口の確保は喫緊の課題です。

- (出典)足立区「足立区基本構想」

- 区民の「定住意向」の低下:

- 「令和4年度 足立区政に関する世論調査」では、「区に対する愛着」「誇り」「人に勧めたい」「定住性」の全ての項目で肯定的な回答が(前年度より)減少しており、区民のロイヤリティ(愛着)低下が懸念されます。

- (出典)足立区「令和4年度(第51回)足立区政に関する世論調査」2023年

- 区外からの根強いネガティブイメージ:

- 最も深刻な課題として、2023年12月に実施された「足立区に対するイメージ調査」(区外在住者対象)で、イメージが「悪い」との回答が約6割に達しました。さらに、その理由の約7割が「なんとなく」や「メディア等の情報」であり、具体的な根拠のないネガティブイメージが定着している実態が浮き彫りになりました。

- (出典)足立区「足立区 第2期SDGs未来都市計画 (2025~2027)」2024年

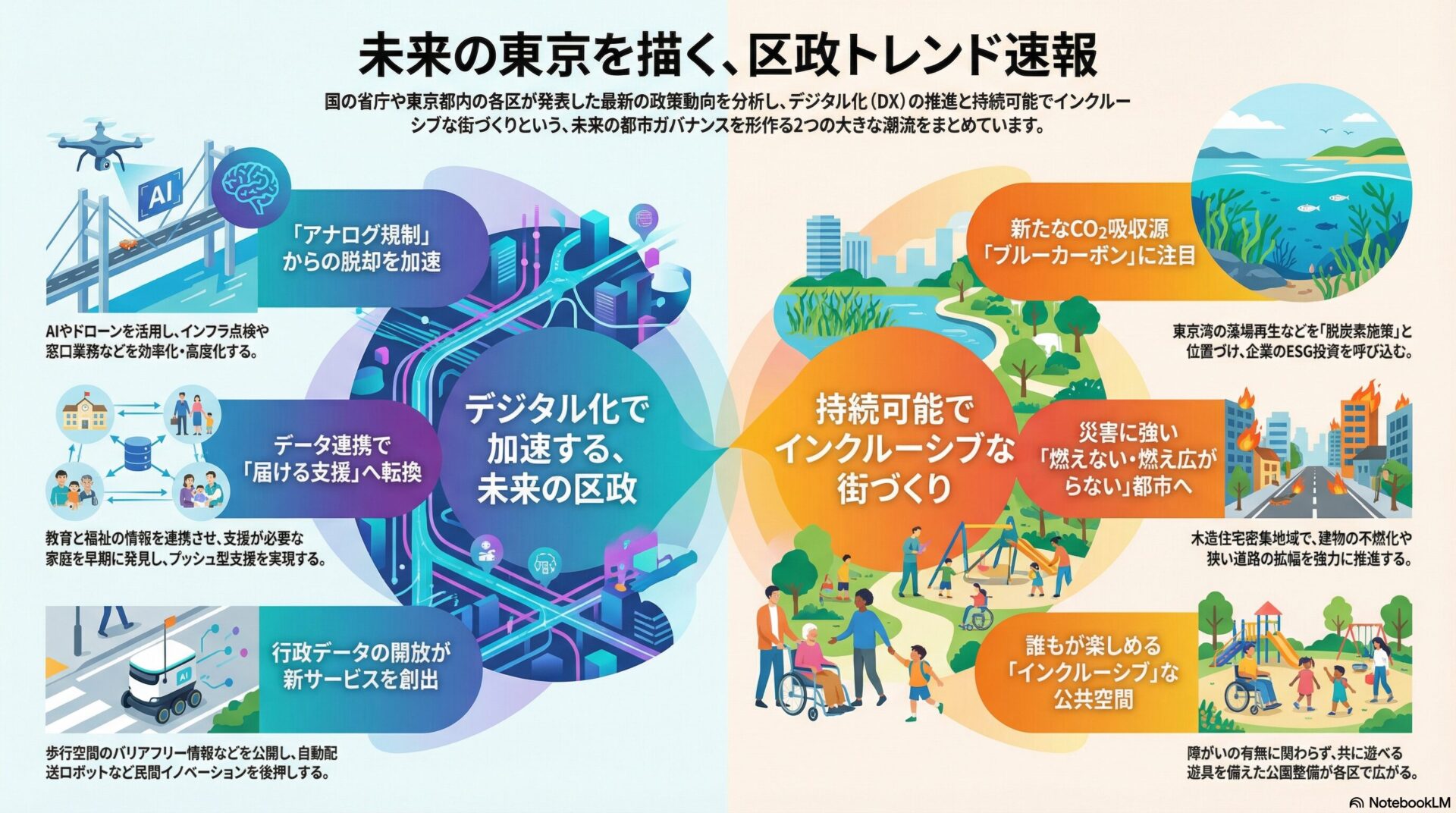

T (技術: Technology): デジタルによる「つながり」の創出

- プッシュ型情報発信への転換:

- 区独自の包括的なDX計画は明確ではないものの、住民ニーズに対応した技術活用が進んでいます。「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」で「情報が得やすいと思わない」区民が60.5%に達したことを受け(後述)、子育て支援アプリ「足立区おやこ手帳」を導入。プッシュ通知によるイベント情報発信や予防接種管理など、デジタル技術で住民との接点を強化しています。

- 保育現場のDX推進:

- 東京都が推進する「保活ワンストップサービス」への参画や、民間の保育ICTサービス(午睡チェックセンサーなど)の導入が進んでおり、保育の「質」と「安全性」の向上に技術が活用されています。

3C/4C分析:足立区のポジショニング

3C/4C分析:

- 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自組織(Company)、そして経路(Channel)の観点から、足立区の現状の立ち位置を明確にします。

Customer (顧客/住民): 孤独感と情報不足の解消ニーズ

- 「つながり」と「情報」への渇望:

- 足立区の「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」において、区民の具体的なニーズが数字で示されています。

- 約7%の保護者が「子育ての相談ができる人がいない」と回答。

- 60.5%の保護者が「子育てに関する情報が得やすいとは思わない」と回答。

- これは、ファミリー世帯が経済的支援(カネ)だけでなく、社会的な「つながり(孤独感の解消)」や、必要な時に必要な情報が届く「利便性(情報支援)」を強く求めていることを示しています。

- 足立区の「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」において、区民の具体的なニーズが数字で示されています。

- 治安への不安感:

- 「令和5年度 足立区政に関する世論調査」では、居住地の治安状況について【良い】と感じている人が約6割だったものの、前年度より5.0ポイント減少しており、住民の体感治安が悪化している可能性が示唆されます。

- (出典)足立区「令和5年度(第52回)足立区政に関する世論調査」2024年

Competitor (競合): 個性的な独自策を打ち出す周辺市・区

足立区が「東京都の支援」という共通の武器を持つ一方、競合する周辺自治体は「安さ」と「ユニークな独自策」で差別化を図っています。

- 川口市(埼玉県):

- 家賃の安さに加え、市独自で「赤ちゃんにっこり応援金」(0歳児1人あたり1万円、さらにマイナポイント1万円相当を付与)や、「子ども医療費支給制度」(通院・入院ともに18歳年度末まで拡大)といった、直接的な経済支援を強化しています。

- 葛飾区(東京都):

- 同じ23区東部として競合する葛飾区は、ユニークな現物・サービス支援で先行しています。「5歳児健診」(23区初)の導入や、「子ども2人乗せ自転車等購入費助成」(上限5万円、23区で唯一の制度とPR)など、子育て世帯の実利に直結する施策を打ち出しています。

- 草加市(埼玉県):

- 「3キュー子育てチケット」(第3子以降の世帯に最大5万円分のチケットを配布)など、多子世帯への支援を特徴としています。

Company (自組織/自治体): 課題解決の実行力とブランドイメージの乖離

- 課題解決のノウハウという強み:

- 足立区の最大のリソースは、長年にわたる「子どもの貧困対策」の取り組み(例:「未来へつなぐ あだちプロジェクト」)で培われた、課題を抱える家庭への早期介入・伴走支援のノウハウと、それを実行する組織体制です。

- (出典)足立区「未来へつなぐあだちプロジェクト」

- 堅実な財政運営 (E分析) も、これらの施策を継続する体力となっています。

- イメージと実態の乖離:

- この「実行力」や「堅実さ」という実態が、区民(定住意向低下)や区外(ネガティブイメージ)に全く伝わっていない、あるいは「治安が悪い」といった過去のイメージで上書きされている点が最大の課題です。

Channel (経路): プッシュ型・デジタル接点の強化

- 「届かない」広報からの脱却:

- 区民の6割が「情報が得にくい」と感じている(C分析)現状は、従来の「広報あだち」やウェブサイトといった「プル型(住民が取りに来る)」広報の限界を示しています。

- 「訪問」と「アプリ」によるプッシュ型への転換:

- 「子育て家庭訪問事業」(対面・プッシュ型)と「おやこ手帳アプリ」(デジタル・プッシュ型)の導入 (P分析) は、この情報伝達チャネルの課題を克服し、住民のニーズ(孤独感・情報不足)に直接応えようとする戦略的な一手と評価できます。

現状把握と戦略立案

環境分析を踏まえ、足立区の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理し、具体的な戦略の方向性を導き出します。

SWOT分析:足立区の戦略オプション

SWOT分析:

- 内部環境である強み(Strength)、弱み(Weakness)と、外部環境である機会(Opportunity)、脅威(Threat)を整理するフレームワークです。

S (強み: Strength)

- 課題解決のノウハウと実行体制:

- 「子どもの貧困対策」で培った、学校・地域・NPOと連携し、困難家庭へ早期介入・伴走支援するノウハウと組織力。(根拠:未来へつなぐあだちプロジェクト)

- 競合にないユニークな施策:

- 「子育て家庭訪問事業(絵本プレゼント)」など、単なる経済支援ではない、人の手(ヒト)を介した独自の支援策。(根拠:P分析)

- 堅実な財政基盤:

- 安定した税収と基金残高。(根拠:E分析)

- 手厚い産業支援:

- ものづくり企業や創業者に対する充実した助成・支援メニュー。(根拠:E分析、地域経済活性化計画)

W (弱み: Weakness)

- 深刻なネガティブイメージ:

- 区外からのイメージ「悪い」が約6割。「なんとなく」で評価されているブランドの毀損。(根拠:S分析)

- 区民ロイヤリティの低下:

- 区民の「愛着」「誇り」「定住意向」が軒並み減少傾向。(根拠:S分析)

- 情報伝達の機能不全:

- 区民の6割が「子育て情報が得にくい」と感じており、支援策がターゲット層に届いていない。(根拠:C分析)

- 治安への不安感:

- 区民の体感治安が悪化傾向。(根拠:C分析)

O (機会: Opportunity)

- 国・都による強力な経済的支援:

- 「018サポート」や「第2子保育料無償化」など、家賃の安さを補う強力な追い風。(根拠:P分析)

- 大規模再開発の進展:

- 北千住駅前や綾瀬駅(SDGs拠点化)など、新たな「まちの顔」となる開発プロジェクト。(根拠:SDGs未来都市計画、北千住再開発情報)

- 大学キャンパスの集積:

- 区内に複数の大学キャンパスが存在し、若年層との連携やキャリア教育への活用が可能。(根拠:未来へつなぐあだちプロジェクト)

T (脅威: Threat)

- 子育て層の都外流出圧力:

- 物価・マンション価格高騰を背景に、都の「30-40代子育て層」が安価な競合(埼玉方面)へ流出するマクロトレンド。(根拠:E分析)

- 競合の強力な独自施策:

- 川口市の「赤ちゃんにっこり応援金(計2万円)」や、葛飾区の「自転車助成(5万円)」など、具体的で分かりやすい実利的な支援策。(根拠:C分析)

- 高齢化による財政負担増:

- 今後10年間で後期高齢者が約3万人増加することによる、社会保障費の増大。(根拠:S分析)

クロスSWOT分析(戦略の方向性)

- SO戦略 (強み × 機会):

- 「独自の訪問支援(S)」×「都の経済支援(O)」をパッケージ化する。

- 具体策:

- 転入検討者や新生児家庭に対し、「足立区なら、都の018サポート(カネ)はもちろん、区独自の訪問支援(ヒト)とアプリ(情報)で、経済・孤独・情報の不安を全て解決できます」とワンストップで強力に発信する。

- ST戦略 (強み × 脅威):

- 「課題解決力(S)」を「イメージ改善(T)」に適用する。

- 具体策:

- 区外からのネガティブイメージ(T)に対し、区の強みである「貧困対策の実行力(S)」や「訪問支援(S)」の具体的事実を、SDGs未来都市計画(O)と連動させて戦略的にPRする。「『なんとなく』ではなく『事実』で足立区を評価してほしい」というメッセージを発信し、イメージの乖離を是正する。

- WO戦略 (弱み × 機会):

- 「情報不足(W)」を「再開発・大学連携(O)」で補完する。

- 具体策:

- 区民の情報不足(W)を解消するため、「おやこ手帳」アプリ(T)を活用し、綾瀬SDGs拠点(O)や大学連携(O)のイベント、子育てサロンの情報を徹底的にプッシュ通知する。区内の回遊性を高め、地域の魅力に触れる機会を創出し、愛着の低下(W)を食い止める。

- WT戦略 (弱み × 脅威):

- 「イメージの悪さ(W)」×「競合への流出(T)」という最悪の事態に対応する。

- 具体策:

- 流出の主因(価格高騰)は区では止められないため、川口市や葛飾区の実利(T)と「安さ」で真っ向勝負しない。「足立区でしか受けられない独自の付加価値」、すなわち「子どもの貧困対策のノウハウ(S)を全家庭に応用した、手厚い伴走支援(S)」を「新たな基本計画」(O)の「やりたいことが叶うまち」というテーマと結びつけ、質の高い支援を求める層に訴求する。

VRIO分析:足立区の持続的競争優位性

VRIO分析:

- 自治体の持つ経営資源(リソース)が、持続的な競争優位性(=他の自治体に真似されにくい、ファミリー世帯から選ばれ続ける力)の源泉となるかを評価します。

V (Value: 経済的価値): そのリソースは価値があるか?

- リソース:

- 「子どもの貧困対策から培った、課題を抱える家庭への早期介入・伴走支援ノウハウと組織体制」(未来へつなぐ あだちプロジェクト)

- 価値:

- YES. このノウハウは、住民ニーズ(孤独感・不安の解消)に直接応える価値があります。また、将来の社会保障費の増大(脅威)を抑制する「予防的行政」としての経済的価値も極めて高いです。

R (Rarity: 希少性): 希少なリソースか?

- リソース:

- 上記ノウハウと組織体制。

- 希少性:

- YES. 多くの自治体が経済的支援(現金給付や無償化)で競合する中、職員や支援員が地域・学校と連携し、家庭にまで踏み込んで支援する体制を構築・運用している例は希少です。

I (Imitability: 模倣困難性): 容易に真似できないか?

- リソース:

- 上記ノウハウと組織体制。

- 模倣困難性:

- YES. このリソースは、予算を付ければ明日から真似できるものではありません。長年の試行錯誤、学校現場や地域コミュニティとの信頼関係、失敗を許容しノウハウを蓄積してきた組織文化に依存しており、模倣は極めて困難です。

O (Organization: 組織): リソースを活用する組織体制があるか?

- リソース:

- 上記ノウハウと組織体制。

- 組織:

- YES. 「未来へつなぐプロジェクト」として事業化されているだけでなく、「足立区基本構想」や「SDGs未来都市計画」、「新たな基本計画(2025〜)」において、この強みを区政の柱として全庁的に推進・発展させる体制が整っています。

- 結論:

- 足立区の持続的な競争優位性は、競合が模倣困難な「ヒト」と「ノウハウ」に裏打ちされた「伴走支援体制」にあります。

まとめ

足立区は、コロナ禍以降の物価・住宅価格高騰による「ファミリー世帯の都外流出」という強力なマクロトレンドの脅威に直面しています。時系列データ(世論調査)は、区民の「定住意向」や「愛着」が低下傾向にあり、さらに区外からは「悪い」というネガティブイメージが根強く持たれているという厳しい現実を浮き彫りにしました。

競合分析(3C)では、最大のライバルである川口市が「赤ちゃんにっこり応援金」、葛飾区が「自転車助成」といった、具体的で分かりやすい「実利(カネ・モノ)」で攻勢をかけていることが判明しました。この状況下で、足立区が単なる「安さ」や「経済支援の横並び」で勝負することは得策ではありません。

分析の結果、足立区の真の強みは、長年の「子どもの貧困対策」で培った、他自治体が容易に模倣できない「早期介入・伴走支援のノウハウと組織体制」(VRIO分析)にあることが確認できました。区が打ち出した「子育て家庭訪問事業(絵本プレゼント)」は、まさにこの強みを全家庭に応用した象徴的な施策です。

今後の政策立案において不可欠なのは、東京都の手厚い経済支援(018サポート等)を最大限活用しつつ、この足立区独自の「経済支援+伴走支援(ヒト・情報)」という付加価値を、ターゲット層に正しく届けることです。区民の6割が「情報不足」を感じ、区外の6割が「なんとなく悪い」と回答している現状(S分析・C分析)こそが、最大のボトルネックです。

「新たな基本計画」が掲げる「やりたいことが叶うまち」の実現に向け、「SDGs未来都市計画」の目標でもある「区外評価の改善」を最重要課題と位置づける必要があります。区の強みである「実行力・課題解決力」という実態と、毀損した「ブランドイメージ」とのギャップを埋める戦略的な情報発信(アプリや訪問事業を通じたプッシュ型広報)こそが、競合自治体との差別化を決定づけ、ファミリー世帯から選ばれ続けるための鍵となります。