【企画課】区長と都知事の意見交換会 完全マニュアル

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。

※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。

都区制度と意見交換会の本質的意義

本研修資料へようこそ。ここでは、企画課職員として担当する「区長と都知事の意見交換会」に関する業務について、その本質から実践的なノウハウまでを網羅的に解説します。この業務は、単なる会議の準備ではありません。それは、東京という巨大都市の統治構造の根幹に関わり、区民の未来を左右する極めて戦略的な営みです。本章では、まずその背景にある東京独自の「都区制度」の歴史と構造を深く理解し、意見交換会が持つ真の重要性を学びます。

東京の特殊性と都区制度の歴史的変遷

なぜ特別区は「市」と名乗らないのでしょうか。なぜ都と区は、他の道府県と市町村の関係とは異なるのでしょうか。その答えは、東京が歩んできた独特の歴史の中にあります。意見交換会の本質を理解するためには、この歴史的文脈の理解が不可欠です。

- 都区制度の起源と変転: 現在の都区制度の原型は、戦時体制下の1943年(昭和18年)に東京府と東京市が廃止され、東京都が設置されたことに遡ります。戦後、1947年(昭和22年)に地方自治法が制定され、23の特別区は原則として一般市と同格の自治体として再出発しました。しかし、その自治権は盤石なものではありませんでした。わずか5年後の1952年(昭和27年)には地方自治法が改正され、区長公選制が廃止されるなど、特別区は再び都の内部的な団体へと位置づけが大きく後退させられたのです。この出来事は、都による一元的な広域行政の必要性と、区による住民自治の希求との間に横たわる、根深い緊張関係を象徴しています。

- 自治権拡充を巡る半世紀の闘い: 都の内部団体という位置づけからの脱却と、名実ともに基礎的な自治体としての地位を確立するための「自治権拡充運動」は、その後、数十年にわたり粘り強く続けられました。その結果、1965年(昭和40年)の福祉事務所の移管、1975年(昭和50年)の区長公選制の復活と保健所の移管など、段階的に権限が区へと移譲されていきました。そして、その運動の大きな到達点が、2000年(平成12年)の地方分権改革に伴う地方自治法改正です。この改革により、特別区は法的に「基礎的な地方公共団体」として明確に位置づけられ、清掃事業の移管などが行われました。意見交換会における区長の力強い発言の背景には、このように先人たちが半世紀をかけて勝ち取ってきた自治権の重みがあるのです。

- 大都市制度としての特例: 都区制度は、政令指定都市制度と並ぶ日本の大都市制度の一つですが、その構造は大きく異なります。人口や産業が極度に集中する首都・東京において、行政の一体性・統一性を確保するという広域行政の要請(都の役割)と、住民に身近な基礎自治を確保するという要請(区の役割)を両立させるための、いわば「合わせ技」の制度です。このため、通常の市であれば自ら処理する事務の一部(消防、上下水道、大規模な都市計画など)を、例外的に都が一体的に処理するという特例が設けられています。この特殊な事務分担と、それに伴う税財源の調整(都区財政調整制度)こそが、都と区が定期的に協議し、意見を交換する必要性を生み出す根源なのです。 したがって、企画課職員が準備する意見交換会は、単なる行政会議ではありません。それは、都区間の「パワーバランスの歴史的帰結」であり、自治権を巡る継続的な交渉の最前線の舞台なのです。この戦略的な視点を持つことが、業務の質を飛躍的に高める第一歩となります。

基礎的自治体としての特別区の役割

平成12年の都区制度改革により、特別区は法的に「基礎的な地方公共団体」と位置づけられました。これは、区が都の下部組織ではなく、住民の選挙で選ばれた区長と区議会が、自らの意思と責任で地域を運営する独立した自治体であることを意味します。

- 住民に最も身近な行政サービスの担い手: 特別区の最も重要な役割は、住民の日常生活に直結する基礎的な行政サービスを提供することです。子育て支援、高齢者福祉、小中学校の教育、ごみ収集、公園の管理、道路の維持補修、まちづくりなど、その範囲は多岐にわたります。区民が日々の暮らしの中で行政の存在を最も意識するのは、区が提供するこれらのサービスを通じてです。

- 都との役割分担: 一方で、前述の通り、大都市としての一体性を確保するため、都が広域的な行政サービスを担っています。この複雑な役割分担を理解することは、都との交渉の出発点となります。

| 事務分野 | 東京都が主に担う事務 | 特別区が主に担う事務 | 根拠/具体例 |

| 消防・救急 | 消防組織の設置・運営(東京消防庁) | 地域の防災訓練、防災備蓄 | 消防組織法。区部全域を一体的に管轄。 |

| 上下水道 | 上下水道事業の建設・管理運営 | 身近な下水道(雨水管等)の一部管理 | 都の公営事業として一体的に運営。 |

| 都市計画 | 広域的な都市計画決定(都市計画道路等) | 身近なまちづくり、地区計画の決定 | 都市計画法。用途地域決定などは都区間の協議課題。 |

| 清掃事業 | 清掃工場(中間処理施設)の共同処理 | ごみの収集・運搬、リサイクル事業 | 平成12年に都から区へ移管。 |

| 産業振興 | 広域的な産業基盤整備、国際競争力強化 | 商店街振興、中小企業融資あっせん | 都はハード・ソフト両面で都市基盤を強化。 |

| 福祉・子育て | 児童相談所の設置(一部区は設置・移管) | 保育所の設置運営、高齢者・障害者福祉 | 児童福祉法改正で区も児相設置可能に。 |

| 教育 | 都立高校の設置運営、教職員人事 | 区立小中学校の設置運営、生涯学習 | 地方教育行政法。 |

| 保健衛生 | 精神保健、難病対策、感染症の広域対応 | 各区保健所の設置運営、住民の健康増進 | 平成12年改革以前は都の事務。 |

なぜ意見交換会が重要なのか:政策実現の起点として

事務レベルでの調整や協議は日常的に行われています。その中で、なぜあえて区長と都知事が直接対話する意見交換会が重要なのでしょうか。その理由は、この会議が持つ三つの決定的な機能に集約されます。

- トップ同士による政治的決断の場: 意見交換会は、特別区の首長である区長と、東京都の首長である都知事が、公式の場で直接政策を議論する、他に代えがたい貴重な機会です。事務レベルでは利害が対立し、調整が困難な課題であっても、トップ同士の対話によって政治的な決断が下され、事態が大きく動くことがあります。例えば、新たな財政支援の約束や、長年の懸案であった制度改正への一歩など、トップのリーダーシップがなければ実現し得ない成果を引き出すための、まさに「天王山」と言えるでしょう。

- 次年度予算編成への直接的影響力: この会議は、東京都の次年度予算編成のプロセスにおいて、特別区の声を公式に届けるための最重要チャンネルです。ここで区長会として強く要望した事項は、都の各局が予算要求を組み立てる上で無視できないインプットとなります。区民の切実な願いや、地域が抱える喫緊の課題を、具体的な事業や予算として都政に反映させるための、政策実現の起点となるのです。

- 都政におけるアジェンダ設定機能: 一つの区だけでは、その声が都政全体を動かすことは容易ではありません。しかし、23区が「特別区長会」として結束し、共通の課題を練り上げて都知事に直接提起することで、その問題は単なる一地域の課題から、首都東京全体で取り組むべき重要な政策課題(アジェンダ)へと昇華します。例えば、近年の災害対策の強化や学校給食の無償化といったテーマは、特別区長会からの強い働きかけが都の大きな政策決定に繋がった代表例です。このように、意見交換会は都政の政策潮流を生み出す「アジェンダ・セッティング」の機能を持っているのです。

法的根拠と運営の枠組み

企画課職員として業務を遂行する上で、その行動の一つひとつが確固たる法的根拠に基づいていることを理解し、説明できる能力は不可欠です。本章では、都区の特殊な関係性を規定する地方自治法の条文から、実際の会議運営ルールまで、意見交換会を支える法的な枠組みを体系的に解説します。

地方自治法にみる都と特別区の関係

都と特別区の関係は、地方自治法の中に特別な規定が設けられることで定義されています。この「特別」という言葉の法的な意味を正確に理解することが、全ての基礎となります。

- 特別区の法的地位(地方自治法第281条): 地方自治法第281条第1項は「都の区は、これを特別区という。」と定めています。そして、同条第2項で、特別区は「基礎的な地方公共団体」として、法律や政令で都が処理するとされているものを除き、地域における事務や市が処理すべきとされる事務を行うと規定されています。これは、特別区が都の行政区画(政令指定都市の区など)とは異なり、選挙で選ばれた首長と議会を持つ、独立した法人格を有する自治体であることを示す最も重要な条文です。

- 事務処理の特例(地方自治法第281条の2): 一方で、同法第281条の2は、都区制度の特殊性を規定する条文です。ここには「人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から」都が特別区の区域を通じて一体的に処理することが必要と認められる事務を、法律又は政令で定めることができるとされています。この規定が、消防や上下水道といった事務を都が担うことの法的根拠となっており、都と区の間に特殊な事務分担と財源配分の関係を生み出しています。

都区協議会(地方自治法第282条の2)の役割

都と区という二つの自治体が円滑に連携し、時には対立する利害を調整するため、地方自治法は公式な協議の場を設けています。それが「都区協議会」です。

- 法定協議機関としての位置づけ: 地方自治法第282条の2は「都及び特別区の事務の処理について都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。」と定めています。これは、都区協議会が任意に設置されるものではなく、法律によって設置が義務付けられた常設の公式な協議機関であることを意味します。この法定機関の存在が、都区間の継続的な対話と連携を制度的に保障しているのです。

- 意見聴取の義務と交渉力の源泉: 都区協議会の最も重要な権能の一つが、都区財政調整制度に関する意見聴取です。地方自治法第282条では、都知事が特別区財政調整交付金に関する条例を制定・改廃する場合には、「あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない」と規定されています。これは、都が一方的に区への財源配分を決めることはできず、必ず特別区側の意見を聞くプロセスを経なければならないという法的な縛りです。この「意見聴取義務」こそが、財政調整協議における特別区の交渉力を担保する強力な法的根拠となっています。

意見交換会の位置づけと運営規程

では、我々が主に取り扱う「区長と都知事の意見交換会」は、この法的な枠組みの中でどのように位置づけられるのでしょうか。

- 都区協議会を補完する実務上の枠組み: 厳密には、「区長と都知事の意見交換会」は、地方自治法に直接規定されたものではありません。しかし、これは法定の都区協議会と対立するものではなく、むしろその機能を補完し、より円滑で実質的な議論を行うための重要な実務上の枠組みと理解すべきです。都区協議会が制度的な根幹をなす「静」の器であるとすれば、意見交換会は都の予算編成などの具体的な政策サイクルに合わせて機動的に開催され、政治的な対話を行う「動」の舞台と言えます。

- 運営の実態とルール: 意見交換会の運営は、法定の都区協議会の運営規程(昭和40年決定)に準じて行われることが多く、その基本ルールを理解しておくことは重要です。

- 招集: 会長(互選、任期2年)が必要と認める時、または半数以上の委員から請求があった時に招集されます。

- 定足数: 会議は、都側・区側の委員がそれぞれ半数以上出席しなければ開くことができません。

- 会議録: 会長は、協議した事件名、経過の概要、結果などを記載した会議録を作成・保存する義務があり、この会議録は原則として公開されます。これにより、協議プロセスの透明性が担保されています。

これらの法的根拠と運営ルールをまとめた以下の表は、業務遂行上の重要なリファレンスとなります。常に参照し、自身の業務がどの規定に基づいているかを意識してください。

| 法令 | 条文 | 概要 | 実務上の意義 |

| 地方自治法 | 第281条 | 特別区を「基礎的な地方公共団体」と定義する。 | 特別区が都の内部団体ではなく、独立した自治体であることの根拠。 |

| 地方自治法 | 第281条の2 | 都が一部の市町村事務を処理できる特例を規定する。 | 都区間の特殊な事務分担の根拠であり、財源調整の必要性の源泉。 |

| 地方自治法 | 第282条 | 都区財政調整交付金制度を規定する。 | 特別区の重要な財源保障制度。区の自主的な行政運営を支える根幹。 |

| 地方自治法 | 第282条の2 | 都と特別区の連絡調整のため「都区協議会」の設置を義務付ける。 | 都区間の公式な対話チャンネルを法的に保障する。 |

| 都区協議会運営規程 | 全文 | 会議の招集、定足数、議事、会議録の作成・公開などの運営ルールを定める。 | 実際の会議が公正かつ透明性をもって運営されるための実務的ルール。 |

企画課職員のための標準業務フロー詳解

意見交換会という一大イベントを成功に導くためには、周到な準備、的確な実行、そして粘り強い事後フォローが不可欠です。本章では、企画課職員が担うべき役割を「準備フェーズ」「実施フェーズ」「事後フェーズ」の3段階に分け、それぞれの段階で求められる具体的な業務内容と留意点をステップ・バイ・ステップで詳解します。このフローをマスターすることが、プロフェッショナルへの第一歩です。

第1段階:準備フェーズ(区内意見の集約と議題形成)

このフェーズの目的は、区民や庁内各部署の声を丹念に拾い上げ、それを精査・集約し、特別区全体を代表する説得力のある「要望事項」へと昇華させることです。全ての土台となる、最も重要な段階です。

区民からの意見聴取と内部整理

- 多様な意見収集チャネルの活用: 区民のニーズは、区政運営の原点です。区は多様なチャネルを通じて、区民からの意見や要望を常時受け付けています。企画課は、これらのチャネルを所管する部署(例:広報広聴課、区民の声相談課)と密に連携し、都政に関連する重要な意見の動向を常に把握しておく必要があります。

- 主なチャネル:

- オンライン: 区長へのメール、区政へのご意見フォーム。写真などの添付も可能で、具体的な状況把握に役立ちます。

- アナログ: 広聴はがき、区民の声の箱、電話、ファックス、窓口での直接聴取。デジタルに不慣れな層の意見も取りこぼさないよう配慮されています。

- 主なチャネル:

- 庁内各部署からの課題集約: 日々の業務の最前線にいる各担当部署は、都との連携なくしては解決できない多くの課題を抱えています。企画課は、これらの「現場の声」を吸い上げるハブとしての役割を担います。定期的なヒアリングや意見照会を通じて、防災、福祉、都市計画、環境など、各分野における具体的な課題を体系的に集約します。また、区議会の各会派から提出される予算要望書なども、区が取り組むべき政策課題を把握する上で極めて重要な情報源となります。

- 戦略的な課題のスクリーニング: 集約された膨大な意見や課題の中から、意見交換会の場で取り上げるべき議題を絞り込む「スクリーニング」は、高度な政策的判断を要する作業です。特別区長会が示す選定基準などを参考に、以下の視点で優先順位を付けます。

- 重要性: 区民生活への影響が大きいか。区の重点施策と合致しているか。

- 緊急性: 今、解決しなければならない喫緊の課題か。

- 共通性: 特定の区だけでなく、多くの特別区に共通する課題か。

- 実現可能性: 都の権限や財政状況に照らし、実現の可能性があるか。

- 政策提案型: 単なる補助金増額要求に留まらず、新たな制度創設や仕組みの改善を提案するものか。

特別区長会への要望提出プロセス

区内で練り上げた課題は、特別区長会というプラットフォームを通じて、23区共通の公式要望へと昇華されます。このプロセスを円滑に進めるための実務知識が求められます。

- 年間スケジュールの遵守: 特別区長会には、都への要望を取りまとめるための年間スケジュールが存在します。このタイムラインを厳守することが、自区の要望を議題に乗せるための絶対条件です。

- 2月頃: 各区から特別区長会事務局へ要望事項の素案を提出。

- 6月頃: 特別区長会総会にて、23区の公式要望として正式決定。

- 7月以降: 決定された要望に基づき、都への要望活動(意見交換会など)が本格化。

- 説得力のある要望書の作成: 要望書は、我々の主張を伝えるための最も重要な公式文書です。単なる「お願い」ではなく、都を動かすための「提案書」でなければなりません。以下の要素を盛り込み、論理的で説得力のある文書を作成します。

- 現状と課題: なぜこの問題が重要なのか、具体的なデータや事例を用いて客観的に記述します。

- 要望内容: 何をしてほしいのか、具体的かつ明確に記述します。「〜の強化」といった曖昧な表現は避け、「〜のための補助制度を創設」「〜の権限を移譲」など、アクションに繋がる言葉で表現します。

- 根拠: なぜその要望が妥当なのか、法的根拠、統計データ、他都市の事例などを示します。

- 期待される効果: 要望が実現した場合、区民や都民にどのような便益がもたらされるのかを、定量的・定性的に示します。

- 他区との戦略的連携(根回し): 23区から提出される多くの要望の中で、自区の提案が重要視されるためには、事前の根回しが不可欠です。同様の課題を抱える他区の企画担当者と日常的に情報交換を行い、共同で要望を提出するなど、区長会内で支持を広げるための戦略的な動きが求められます。

知事・都側との事前調整と資料作成

区長会としての要望が固まった後、意見交換会当日までの間、水面下での緻密な準備が成功の鍵を握ります。

- 事務レベルでの事前調整(根回し): 意見交換会を実りあるものにするためには、都の担当部局(主に総務局や財務局、各事業所管局)との事務レベルでの事前調整が極めて重要です。我々の要望の趣旨や背景を事前に丁寧に説明し、論点を共有しておくことで、当日の議論が深まり、前向きな回答を引き出しやすくなります。この地道なコミュニケーションが、形式的な意見交換に終わらせないための生命線です。

- 想定問答集の作成: 区長の答弁を盤石にするため、あらゆる角度からの質問や反論を想定した「想定問答集」を作成します。

- 区の主張の深掘り: なぜこの要望が必要なのか、法的・財政的根拠は何か、代替案はないのか。

- 都側の視点: 都の条例や計画との整合性はどうか、財政負担はどうなるのか、他区との公平性は保たれるのか。

- 反論への再反論: 都側の反論に対して、どのようなデータや論理で再反論するのか。 この想定問答集の質が、交渉の成否を左右すると言っても過言ではありません。

- 区長用ブリーフィング資料の準備: 多忙な区長が、短時間で議題の核心を掴み、自信を持って会議に臨めるよう、要点を絞ったブリーフィング資料を作成します。図やグラフを多用し、キーメッセージ、想定される論点、そして最も伝えたい「一言」を明確に示すことが重要です。

第2段階:実施フェーズ(意見交換会当日の役割)

入念な準備を経て、いよいよ意見交換会当日を迎えます。この段階での企画課職員の役割は、区長が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、黒子として完璧なサポートを提供することです。

区長へのブリーフィングと情報支援

- 直前ブリーフィングの実施: 会議開始直前、最終確認のためのブリーフィングを行います。ここでは、新たな情報を長々と説明するのではなく、最終的な議題の優先順位、キーとなるメッセージの再確認、そして当日の都側の出席者や雰囲気など、直前の情報をインプットし、区長を万全の状態で送り出すことに集中します。

- 盤石なバックアップ体制の構築: 会議中、想定外の質問や、詳細なデータに関する問いかけが都側からなされる可能性があります。そのような事態に備え、企画課職員はすぐさま正確な情報を提供できるよう、関連資料を整理し、庁内の関係部署の担当者といつでも連絡が取れる体制を構築しておく必要があります。迅速かつ正確な情報支援が、区長の答弁の信頼性を高めます。

会議録の作成とリアルタイムな論点整理

- 発言の正確な記録: 意見交換会における都知事や区長の発言は、一つひとつが重みを持つ公式なものです。後日の検証や議事録作成のため、誰が、いつ、何を、どのようなニュアンスで発言したのかを、正確に記録するスキルが求められます。単なる音声の書き起こしではなく、議論の流れや合意形成のポイント、表情や声のトーンといった非言語情報もメモしておくことが、より質の高い記録に繋がります。

- 主要論点の抽出とサマリー作成: 会議の進行と並行して、頭の中で議論の構造を整理し、主要な論点をリアルタイムで抽出します。

- 合意事項: 都区間で完全に合意に至った点は何か。

- 継続協議事項: 方向性は一致したが、詳細については今後も協議が必要な点は何か。

- 対立・保留事項: 見解の相違が埋まらなかった点や、回答が保留された点は何か。 会議終了後、これらの論点を基に、速やかに結果概要(サマリー)を作成し、区長や幹部職員に報告できる状態にしておくことが、プロフェッショナルな仕事です。

関係各所との連携と迅速な情報共有

- 庁内へのフィードバック: 会議が終了したら、可及的速やかに区長、副区長、関係部長、そして準備に関わった庁内各部署の担当者へ結果を報告します。スピード感のある情報共有が、次のアクションへのスムーズな移行を可能にします。

- 区民への説明責任(アカウンタビリティ): 意見交換会は、区民の代表である区長が、区民の利益のために行うものです。したがって、その結果を区民に分かりやすく報告することは、行政の透明性を確保し、信頼を得るための重要な責務です。区の公式ウェブサイトや広報誌などを通じて、どのような議論が行われ、どのような成果があったのかを丁寧に説明します。

第3段階:事後フェーズ(成果の最大化と次への展開)

意見交換会は、終わった瞬間から次の戦いが始まります。会議で得られた成果を確実に実行に移し、持ち越された課題を前進させるための、粘り強い事後フォローが極めて重要です。

協議結果の分析と区政へのフィードバック

- 成果と課題の客観的評価: 会議の結果を冷静に分析します。「都知事から〜について前向きな発言を得た」「〜に関する予算措置の言質を得た」といった具体的な成果と、「〜については明確な回答が得られなかった」「〜は継続協議となった」といった課題を客観的にリストアップし、評価します。

- 区の事業計画への反映: 都との協議結果は、区の政策に反映させて初めて意味を持ちます。例えば、都からの新たな財政支援が約束された事業については、速やかに区の次年度予算案に関連経費を計上するための庁内調整を開始します。都の方針転換があった事項については、関連する区の計画や条例の見直しを検討します。

進捗管理と都側への継続的な働きかけ

- 徹底したフォローアップ: 意見交換会で「検討します」「持ち帰ります」とされた事項が、そのまま放置されてしまうことは絶対に避けなければなりません。企画課は、これらの事項をリスト化し、都の担当部署に対して定期的に進捗状況を確認し、必要であれば再度説明に赴くなど、粘り強いフォローアップを継続します。この地道な働きかけが、約束を形骸化させないために不可欠です。

- 次期サイクルへのナレッジ蓄積: 今回の意見交換会での成功体験、失敗体験、そして新たに明らかになった課題は、全て次年度に向けた貴重な財産です。これらの教訓を整理・分析し、次回の準備に活かすためのインプットとして体系的に蓄積します。

成果の評価と区民への報告

- 組織的なPDCAサイクルの確立: 準備から事後フォローまでの一連の業務プロセス全体を振り返り、「計画(Plan)通りに進んだか」「実行(Do)上の課題はなかったか」「評価(Check)は客観的だったか」「次の改善(Act)点は何か」を組織として検証します。このPDCAサイクルを回し続けることが、組織の政策形成能力を継続的に高めていきます。

- 区民へのアカウンタビリティ: 事後フェーズにおいても、区民への説明責任は続きます。意見交換会での約束が、その後どのように都政や区政の具体的な事業として進捗しているのかを、継続的に情報提供します。これにより、区民は自らの声が行政を動かしていることを実感でき、区政への信頼と参画意識を高めることに繋がります。

ケーススタディ:近年の主要な意見交換会の分析

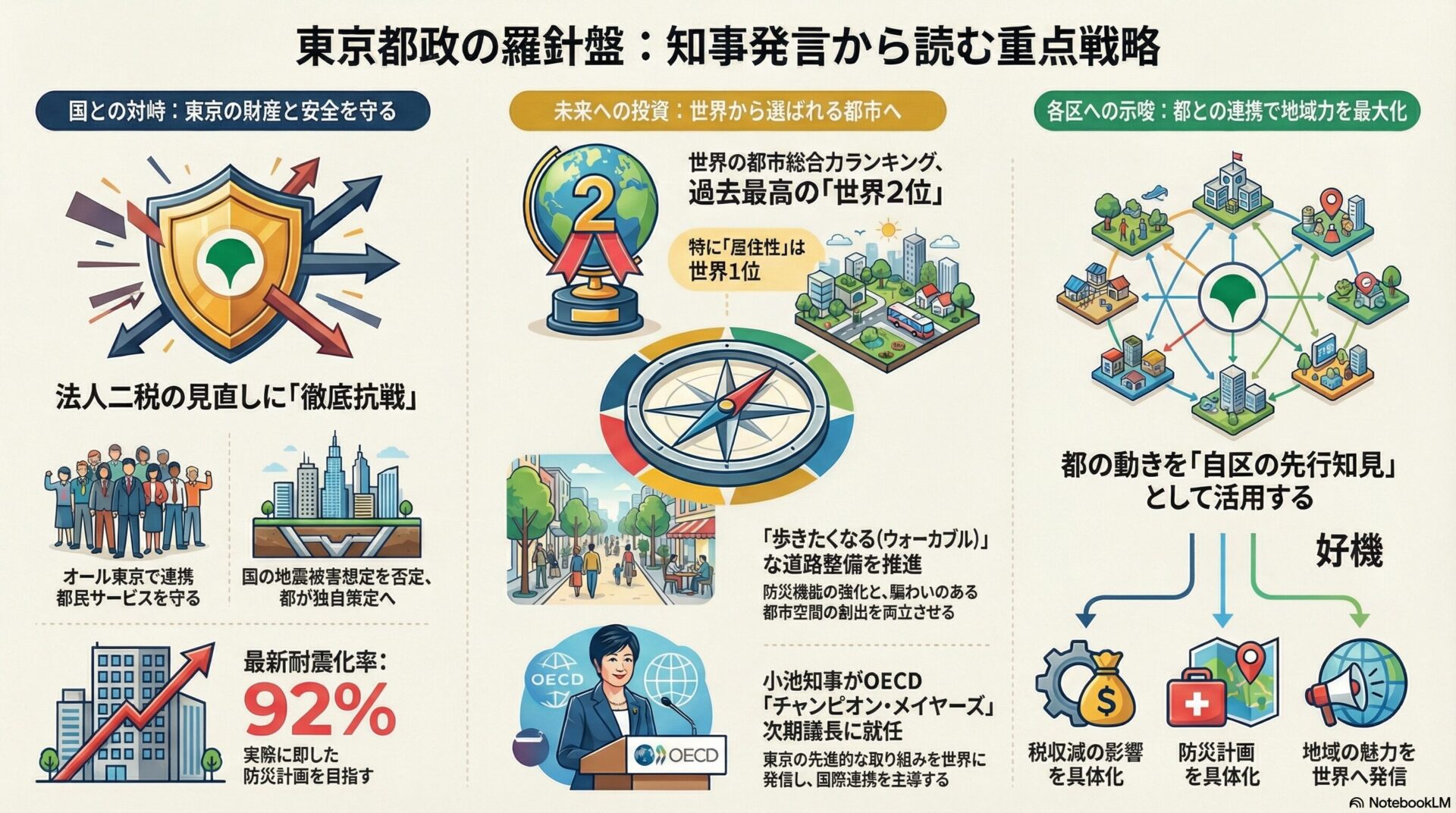

理論やフローを学んだ後は、実際の交渉事例を分析することで、より実践的な知見を得ることができます。ここでは、直近の令和6年12月4日に開催された意見交換会を題材に、都と区の主張がどのように交錯し、どのような成果と課題が生まれたのかを具体的に読み解いていきます。この分析を通じて、交渉のダイナミズムと戦略の重要性を体感してください。

事例:令和6年度の意見交換会に見る主要テーマ

この意見交換会は、能登半島地震による防災意識の高まり、円安や物価高騰による区民生活への影響、そして生成AIの急速な進化といった、目まぐるしい社会経済情勢を背景に開催されました。特別区長会が提出した21項目の中から、特に以下の4点が重点事項として議論されました。

論点1:災害対策の充実

- 区側の主張(特別区長会): 吉住会長(新宿区長)は、首都直下地震や激甚化する風水害への対策が喫緊の課題であるとの認識を示しました。その上で、能登半島地震で明らかになった避難所運営の課題を踏まえ、以下の2点を具体的に要望しました。

- 避難所の環境改善: 雑魚寝状態を解消するための備品や衛生的なトイレ、そして備蓄物資の保管場所整備・購入に対する、都の強力な財政支援。

- 災害援護資金の制度整備: 大規模災害時に区が貸し付ける災害援護資金について、将来的に区の過大な財政負担とならないよう、都が債務免除を行える条例の制定など、必要な制度的対応。 これは、区民の生命と財産を守るという基礎的自治体の最も根源的な責務に基づいた、極めて具体的かつ切実な要求です。

- 都側の応答(小池都知事・栗岡副知事): 小池知事は、能登半島地震の教訓の重要性に同意し、都としても避難所の環境改善に取り組んできた姿勢を強調しました。その上で、雑魚寝の解消や衛生的なトイレ確保を含む、さらなる生活環境向上に向けた**「新たな避難所の運営方針を年度内に取りまとめる」と明言しました。さらに栗岡副知事は、都の備蓄倉庫がない区西北部に「板橋倉庫の整備を新たに始める」**という具体的なアクションプランを明らかにしました。これは、区側の具体的な要望に対し、都が広域自治体として具体的な政策と予算で応えるという、連携の成功事例と言えます。

論点2:児童相談所設置の促進(財政調整)

- 区側の主張: 児童相談所の設置が各区で進む中、その安定的・継続的な運営のためには財源の確保が不可欠です。吉住会長は、この新たな事務の移管に伴う経費を、都区財政調整制度における**「配分割合」に適切に反映させる**よう、強く要望しました。これは、「事務の移管には、その対価となる財源も伴うべき」という地方自治の大原則に基づく、正当な主張です。

- 都側の応答: この点に関して、小池知事の発言概要には具体的な言及が含まれていませんでした。これは、都区間の財源の綱引きに直結する「配分割合」というテーマが、いかにデリケートで政治的な判断を要する問題であるかを示唆しています。即答を避け、財政調整協議という専門的な場での議論に委ねるという、都の慎重な姿勢がうかがえます。

論点3:都区の役割分担に関する協議の実施(権限移譲)

- 区側の主張: 区側は、より地域の実情に即したまちづくりや行政運営を実現するため、長年にわたり権限移譲を求めています。今回も、平成23年以降中断している**「都区のあり方検討委員会の協議再開」や、今後の事業増を見据えた「特別区都市計画交付金の増額・見直し」、そして将来的には「用途地域の都市計画決定権限の移譲」**などを、継続要望として強く訴えました。これは、基礎的自治体としての自主性・自立性をさらに高めたいという、特別区の根源的な要求の表れです。

- 都側の応答: この権限移譲に関するテーマについても、都側からの具体的な回答はなく、今後の検討課題とされました。都市計画の根幹に関わる権限の移譲は、大都市としての一体性を確保するという都の役割そのものに関わるため、極めて慎重な姿勢を崩していないことが見て取れます。

都と区の主張の比較分析と交渉のポイント

この事例から、我々は交渉を成功に導くための重要な戦術を学ぶことができます。

- 議題設定の戦略性: 区側の要望のうち、最も具体的で前向きな回答が得られたのは「災害対策」でした。これは、区民・都民の安全という共通の目標があり、世論の支持も得やすい「大義名分」の立つテーマであったことが大きな要因です。一方で、財源の配分(財政調整)や権限の配分(権限移譲)といった、都と区の利害が直接的に対立するゼロサムゲーム的なテーマについては、議論の進展が緩やかです。このことから、交渉においては、相手(都)も賛同しやすい共通の価値を掲げ、具体的な協力関係を提案するアプローチが有効であることがわかります。

- 「大義名分」と「具体性」の重要性: 区の主張が「区民の安全を守るため」「子どもたちの未来のため」といった、誰もが反対しにくい普遍的な価値に基づいている場合、都側もこれを無下に退けることは困難になります。さらに、その大義名分を、「避難所の備蓄拡充」や「条例制定」といった、具体的で実行可能なアクションプランに落とし込んで提案することが、相手の「検討します」を「実行します」に変えるための鍵となります。

成功要因と今後の課題の考察

- 成功要因: 災害対策に関する要望が前進した最大の成功要因は、「能登半島地震」という喫緊の社会課題を背景に、23区が一致団結し、具体的かつ実現可能な提案を行ったことに尽きます。これにより、都としても対応せざるを得ない状況を作り出すことに成功しました。

- 今後の課題: 一方で、財政調整や権限移譲といった、都区制度の構造に根差す本質的な課題については、依然として大きなハードルが存在します。これらの課題を前進させるためには、一朝一夕の交渉では不十分です。今後は、より緻密なデータ分析に基づき、権限移譲が都全体にとってもメリットがあることを論証することや、区民や都議会を巻き込み、都区のあり方そのものについての世論を喚起していくといった、長期的かつ多角的な戦略が不可欠となるでしょう。

応用知識と先進的視点

標準的な業務フローを習得した職員が、さらに一歩進んで価値ある政策提言を行うためには、より広く、深い知識が求められます。本章では、都区間の交渉を有利に進めるための「武器」となる応用知識として、都区財政調整制度の戦略的活用法、広域連携、そして官民連携という三つの先進的な視点について解説します。

都区財政調整制度の理解と交渉への活用

都区財政調整制度は、単に都から交付金を受け取るための仕組みではありません。その構造を深く理解し、戦略的に活用することで、区の財政基盤を強化し、新たな行政需要に対応するための強力な交渉ツールとなり得ます。

- 制度の目的と構造の再確認: この制度の目的は、(1)都と特別区の財源均衡化、(2)特別区相互間の財源均衡化、(3)特別区の自主的・計画的な行政運営の確保、の三点にあります。その仕組みの核心は、本来市町村税である固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税(これらを「調整税」と呼びます)を都が一旦徴収し、その収入額の一定割合を、各区の財政需要(基準財政需要額)と財政力(基準財政収入額)に応じて「特別区財政調整交付金」として再配分する点にあります。これは、全国の自治体に適用される地方交付税制度の代替機能を果たす、東京独自の重要な財源保障制度なのです。

- 交渉可能な「配分割合」の歴史: 調整税収のうち、都と特別区で分ける割合である「配分割合」は、固定的なものではなく、都区間の交渉によって変更されてきた歴史があります。

- 平成12年: 都区制度改革時に、特別区の配分割合は**52%**と定められました。

- 平成19年: 三位一体の改革などを受け、**55%**に引き上げられました。

- 令和2年: 児童相談所の区への移管という新たな事務増に対応するため、**55.1%**に微増しました。

- 令和7年: 首都直下地震への備えの充実などを理由に、56%へと引き上げられることが合意されました。 この歴史は、「新たな行政需要の発生」を根拠とすることで、配分割合は変更可能であるという重要な事実を示しています。

- 未来の行政需要を根拠とした戦略的交渉: 今後、各区が取り組むべき新たな行政課題は山積しています。例えば、全庁的なDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、2050年カーボンニュートラルに向けた脱炭素化の取り組み、さらなる子育て支援策の拡充などです。これらの新たな行政需要は、既存の基準財政需要額の算定項目には十分に反映されていない可能性があります。 したがって、これらの新たな需要にかかる経費を客観的なデータに基づいて精緻に算出し、それを根拠として、基準財政需要額の算定方法の見直しや、さらには配分割合そのものの引き上げを都に要求していく、という戦略的なアプローチが可能になります。これは、受け身で交付金を待つのではなく、未来への投資に必要な財源を能動的に獲得しにいく、攻めの財政交渉と言えるでしょう。

広域連携:都内市町村や他道府県との連携モデル

課題は特別区だけで抱えるものではありません。他の自治体と連携し、共通の声を上げることで、個別の要望がより大きな政策的インパクトを持つ「ムーブメント」へと変化します。

- 「オール東京」での連携強化: 特別区長会は、多摩地域の26市で構成される東京都市長会や、奥多摩地域の町村会とも広域連携協定を締結しています。例えば、都県境を越える交通ネットワークの整備、大規模災害時における相互支援体制の構築、観光振興など、区部・多摩部・島嶼部が共通して抱える課題は少なくありません。これらの課題について、62区市町村が「オール東京」として一体となって都に働きかけることができれば、その提言の重みは格段に増します。

- 大都市圏連携による国への政策提言: 視点をさらに広げれば、東京都が愛知県と連携・協力に関する協定を締結したように、他の大都市圏(大阪、名古屋、福岡など)とも連携する道が開けます。例えば、ふるさと納税制度による税収流出の問題や、大都市特有のインフラ老朽化対策、外国人集住地域への支援など、多くの大都市に共通する課題が存在します。これらの課題について、各大都市圏が連携して国に法改正や財源措置を求める共同アピールを行えば、国の政策決定にも影響を与えることが可能になります。

官民連携:民間企業の知見を活用した政策提言

現代の複雑な行政課題の解決には、行政内部の知識だけでは限界があります。民間企業が持つ専門知識、技術、データを積極的に活用し、政策提言の質と説得力を高める視点が不可欠です。

- 包括連携協定の戦略的活用: 現在、多くの特別区や特別区長会は、金融機関、IT企業、製薬会社、食品メーカー、不動産会社など、多種多様な民間企業と包括連携協定を締結しています。これらの協定は、単なる地域貢献活動の連携に留まらず、政策立案における強力なパートナーシップへと発展させるポテンシャルを秘めています。

- 民間データと知見に基づく政策提言の具体例:

- 交通政策: 通信会社や交通系ICカード会社との連携で得られる詳細な人流データ(人の動き)を分析し、現状の都の交通計画ではカバーしきれていない新たなバス路線の必要性や、駅のバリアフリー化の優先順位などを、客観的データに基づいて都に提言する。

- 防災・危機管理: 大手物流会社やコンビニエンスストアチェーンとの連携により、災害時における物資輸送網や供給拠点に関する最新の知見を得る。これを基に、都の広域防災計画における備蓄倉庫の最適配置や、帰宅困難者対策の見直しを具体的に提案する。

- 健康・医療政策: 製薬会社やヘルスケアIT企業が持つ医療ビッグデータを(個人情報に配慮した上で)分析し、特定の疾病が多発している地域の傾向などを把握。その科学的根拠に基づき、都に対して新たな予防医療プログラムの共同実施や、保健医療体制の重点的な強化を要求する。

このように、民間企業の力を借りることで、我々の政策提言は、経験や勘に基づく「要望」から、客観的データと専門的知見に裏打ちされた、反論の余地の少ない「政策提案」へと進化させることができるのです。

業務改革とDX:未来志向の連携強化策

伝統的な行政手法や紙ベースの会議運営は、急速に変化する社会のスピードに対応しきれなくなりつつあります。都区間の連携をより効率的、効果的、そして創造的なものへと進化させるためには、デジタル技術の戦略的な活用(DX: デジタルトランスフォーメーション)が不可欠です。本章では、日々の業務に直結する具体的なDX手法から、生成AIといった最先端技術の活用まで、未来志向の連携強化策を学びます。

ICT活用による業務効率化

まずは、意見交換会に関わる一連の業務プロセスを、ICT(情報通信技術)を用いて効率化することから始めます。これにより創出された時間と労力を、より本質的な政策の企画・立案に振り向けることができます。

ペーパーレス会議システムの導入

- 劇的なコスト・時間削減効果: 意見交換会やその準備会議では、膨大な量の資料が印刷・配布されます。ペーパーレス会議システムを導入することで、これらのプロセスを根本から変革できます。

- コスト削減: 紙代、印刷代、ファイル代といった直接的な経費を削減します。ある試算では、10名参加の会議を1時間短縮するだけで月10万円の人件費削減に繋がるというデータもあります。

- 時間削減: 印刷、製本、配布、差し替えといった作業にかかる職員の膨大な時間を削減できます。資料の修正や共有も、サーバー上のファイルを更新するだけで瞬時に完了します。

- セキュリティ向上: 資料へのアクセス権限設定やログ管理により、紙媒体よりも高度なセキュリティを確保できます。

- 都区共同導入の提案: このペーパーレス化の取り組みを、一区の導入に留めず、23区共通のシステムとして、さらには都との協議の場でも活用する「都区共同ペーパーレス会議基盤」の構築を、業務効率化と全体のコスト削減の観点から都に共同提案することも、有効な政策提言となり得ます。

共同プロジェクト管理ツールの活用

- 進捗の「見える化」と責任の明確化: 意見交換会で合意された都区共同事業(例:防災システムの広域連携)は、関係者が多岐にわたり、進捗管理が複雑になりがちです。クラウドベースのプロジェクト管理ツール(例:Asana, Trello, Microsoft Plannerなど)を導入することで、この課題を解決できます。

- タスク管理: 「誰が」「何を」「いつまでに」やるべきかが明確になり、タスクの抜け漏れを防ぎます。

- 進捗共有: 都と関係区の担当者が、いつでもリアルタイムで全体の進捗状況を共有・確認できるため、問題の早期発見と迅速な対応が可能になります。

- 円滑なコミュニケーション: ツール上で直接コミュニケーションが取れるため、メールの往復や電話での確認といった手間が省け、意思決定のスピードが向上します。

GovTech東京との連携とデータ駆動型政策立案

個別のツール導入に留まらず、より大きな視点で都区全体のDXを推進するパートナーとして「GovTech東京」の存在は極めて重要です。

- GovTech東京の役割と機能: GovTech東京は、東京都が2023年に設立した、都と区市町村のDXを一体的に推進するための専門組織です。その主な機能は以下の通りです。

- デジタル基盤の共通化: 自治体間で共通利用できるシステムやツールを共同で調達・開発し、「車輪の再発明」を防ぎます。

- 技術的サポート: 各自治体が抱えるDXの課題に対し、専門的な知見から技術的なサポートを提供します。

- デジタル人材の確保・育成: 公共分野に関心のある多様なデジタル人材を登用・育成し、東京全体のDXを支えます。

- EBPM(証拠に基づく政策立案)への昇華: GovTech東京との連携は、我々の政策提言の質を根本から変える可能性を秘めています。従来、経験や個別の事例に基づいて行われがちだった政策要求を、客観的なデータに基づくEBPM(Evidence-Based Policy Making)へと進化させることができるのです。例えば、都と区が持つ様々な行政データ(人口動態、税収、福祉サービスの利用状況など)をGovTech東京のデータ分析基盤上で統合・分析し、「どの地域に、どのような支援を重点的に投入すべきか」を科学的に導き出し、それを基に都へ具体的な政策を共同で提言する、といったアプローチが可能になります。

生成AIの戦略的活用

生成AIは、単なる業務効率化ツールではありません。使い方次第で、都との情報格差を埋め、交渉力を飛躍的に高める「戦略的インテリジェンスツール」となり得ます。

活用例1:過去の議事録・資料を基にした論点分析と答弁案作成支援

- 戦略的インサイトの抽出: 過去数十年分の都区協議会や意見交換会の議事録、提出資料、都の予算説明書、知事の定例会見録などを、専用の生成AIに学習させ、都区交渉に特化したナレッジデータベースを構築します。このAIに対し、「過去10年間で、保育所の待機児童対策に関する予算増額に成功した際の、区側の最も効果的だった主張は何か?」といった、高度な質問を投げかけることができます。AIは膨大な過去の記録を瞬時に分析し、成功要因や、都側が受け入れやすい論理構成、引用すべきデータなどを提示してくれます。これは、ベテラン職員が持つ暗黙知を形式知化し、組織全体の交渉力を底上げする画期的な手法です。

活用例2:会議音声のリアルタイム文字起こしと要約生成

- 議事録作成業務からの解放: 会議中にAIが音声をリアルタイムで文字起こしし、発言者を特定します。会議終了後、わずか数分でその文字起こしデータを基に、論点ごとの要約案を自動生成します。これにより、従来は数時間を要していた議事録作成業務が劇的に効率化されます。創出された時間で、職員は会議の議論そのものに集中し、より的確な状況判断や区長へのサポートに専念できるようになります。

活用例3:区民意見の自動分類と傾向分析

- 「民意」のリアルタイム可視化: 「区長へのメール」などに日々寄せられる大量の区民意見のテキストデータを、生成AIが自動で読み込み、内容を解析します。

- テーマ分類: 「子育て支援」「防災」「道路整備」「ごみ問題」など、意見を自動でテーマ別に分類します。

- 感情分析: 各意見がポジティブな内容か、ネガティブな内容かを判定します。

- 傾向分析: 特定の地域で急増している要望や、季節ごとに変動する関心事を特定します。 これらの分析結果をダッシュボードで常に可視化しておくことで、区民が今、何を最も問題と感じ、行政に何を求めているのかをリアルタイムで把握できます。これは、意見交換会で取り上げるべき議題の優先順位を、客観的なデータに基づいて決定するための強力なツールとなります。

実践的スキル向上:政策実現力を高めるPDCAサイクル

意見交換会は、一度きりのイベントで終わらせてはなりません。その成果を最大化し、継続的に区政を発展させていくためには、組織として、そして職員一人ひとりとして、改善を続けるための仕組みが必要です。本章では、そのための強力なフレームワークである「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)」を、組織レベルと個人レベルに分けて、具体的にどのように回していくかを解説します。

組織レベルでのPDCAサイクル

区の政策実現能力を組織として継続的に高めていくための、戦略的なマネジメントサイクルです。

Plan:戦略的議題設定と目標(KPI)の具体化

- 明確な目標(Goal)の設定: 次回の意見交換会に向けて、漠然と準備を始めるのではなく、まず「何を達成するのか」という具体的で測定可能な目標を設定します。悪い例は「防災対策の強化を要望する」です。これでは評価ができません。良い例は、「首都直下地震に備え、区内全ての避難所に段ボールベッドを配備するための、都の新たな補助制度創設の言質を得る」です。

- 成果指標(KPI)の定義: 設定した目標がどの程度達成できたかを客観的に測るための「モノサシ」として、成果指標(KPI: Key Performance Indicator)を定義します。

- 定量的KPIの例:

- 要望した新規事業に対する都の予算獲得額

- 提案した要望項目のうち、都が「実施する」と回答した割合(%)

- 特別区都市計画交付金の増額率(%)

- 定性的KPIの例:

- 協議の結果に対する区長の満足度(5段階評価)

- 意見交換会後の区民意識調査における「都区連携への期待度」の変化

- 定量的KPIの例:

Do:組織横断的な準備体制の構築と実行

- 最適なプロジェクトチームの編成: 設定した議題に応じて、企画課が事務局となり、防災課、福祉部、都市整備部など、関連部署から専門知識を持つ職員を集めた、組織横断的なプロジェクトチームを編成します。縦割りを排し、区の総力を結集する体制を構築します。

- 徹底したタスク管理と進捗共有: 策定した計画に基づき、各部署・各担当者が「いつまでに」「何を」やるべきかを明確にしたタスクリストを作成します。定例のプロジェクトチーム会議や共有ツール(前章参照)を活用し、進捗状況を常に「見える化」し、遅延や問題の発生を早期に察知・対応します。

Check:成果指標に基づく客観的評価と要因分析

- 結果の厳格な測定と評価: 意見交換会が終了したら、事前に設定したKPIに基づき、結果を客観的に測定します。「頑張ったからOK」ではなく、「KPIは達成できたか、未達だったか」を冷静に評価します。

- 成功・失敗要因の徹底分析: なぜ目標を達成できたのか、あるいはできなかったのか、その要因をチーム全員で徹底的に分析(深掘り)します。

- 成功要因の例: 「提示したデータが都の担当者を説得する上で非常に効果的だった」「A区とB区と連携して共同提案したことが、区長会での支持拡大に繋がった」

- 失敗要因の例: 「都側のキーパーソンとの事前の根回しが不足していた」「想定問答集で、都の財政状況を根拠とした反論への備えが甘かった」

Act:ナレッジの形式知化と次期サイクルへの反映

- 具体的な改善アクションプランの策定: 要因分析の結果を踏まえ、次回の意見交換会に向けた具体的な改善アクションを策定します。「次回は頑張る」ではなく、「次回は、都の財政白書を分析する専門チームを立ち上げ、より精緻な財源論を展開する」「都議会の関連委員会を傍聴し、キーとなる都議会議員との関係構築を図る」といった、具体的な行動計画に落とし込みます。

- ナレッジの共有と継承(形式知化): 今回のプロセスで得られた成功・失敗の要因、有効だった交渉術、作成した優れた資料といった知見は、担当者の頭の中(暗黙知)に留めていては組織の力になりません。これらをマニュアル、事例集、チェックリストといった形に文書化(形式知化)し、誰もがアクセスできる組織の共有財産として蓄積・継承していくことが、組織全体の能力を永続的に向上させる上で不可欠です。

個人レベルでのPDCAサイクル

組織の成長は、職員一人ひとりの成長の総和です。日々の業務を通じて、自身の専門性やスキルを着実に高めていくための自己成長サイクルです。

Plan:担当業務の目標設定と情報収集計画

- 自己の役割と目標の明確化: 組織全体の目標の中で、自分が担当する業務(例:防災分野のデータ収集・分析、想定問答集の作成)がどのような役割を担っているのかを理解し、その上で自身の具体的な目標(品質、期限、達成レベル)を設定します。

- スキルアップ計画の立案: 目標達成のために、現在の自分に不足している知識やスキルは何かを自己分析します(例:統計分析ソフトの活用スキル、効果的なプレゼンテーション資料の作成術)。そして、それを習得するための具体的な計画(例:関連書籍を読む、オンライン講座を受講する)を立てます。

Do:効率的な資料作成と関係者調整の実践

- 質の高いアウトプットの追求: 計画に基づき、必要な情報を効率的に収集・分析し、アウトプット(報告書、分析資料、想定問答案)を作成します。作成過程では、独りよがりにならず、上司や同僚に積極的に意見を求め、フィードバックを反映させることで、アウトプットの質をさらに高めます。

- 円滑なコミュニケーション: 庁内の関連部署や、時には他区の担当者と円滑なコミュニケーションを図り、必要な情報を引き出したり、協力を仰いだりする調整能力も重要な実践スキルです。

Check:自己の貢献度とスキルの棚卸し

- 客観的な自己評価(振り返り): 一連の業務が完了した段階で、自身の目標達成度や、チームや組織の目標達成にどれだけ貢献できたかを客観的に振り返ります。何が上手くいき、何に課題を感じたのかを言語化します。

- スキルの棚卸し: この業務を通じて、自身のどのような強みが活かせたか、どのような弱みが露呈したか、そして新たにどのようなスキルが身についたかを「棚卸し」します。

Act:研修参加やOJTによる能力開発

- 具体的な自己投資: 自己評価の結果に基づき、弱みを克服し、強みをさらに伸ばすための具体的なアクションに移します。不足しているスキルに関する研修への参加、上司に依頼して関連業務のOJT(On-the-Job Training)の機会を得る、資格取得に挑戦するなど、次なる成長に向けた自己投資を行います。

- より高いレベルへの挑戦: 今回の経験と反省を糧に、次の業務サイクルでは、より難易度の高い役割や、より高い品質目標に自ら挑戦していく姿勢が、個人としての成長を加速させます。

まとめ:未来を担う職員へのメッセージ

本研修資料を通じて、「区長と都知事の意見交換会」という業務の奥深さと戦略性、そしてその遂行に求められる多岐にわたる知識とスキルについて学んでいただきました。最後に、この重要な職務を担う全ての特別区職員の皆様へ、エールを込めたメッセージをお送りします。

私たちが取り扱うこの業務は、単なる会議運営ではありません。それは、戦後、先人たちが粘り強い運動の末に勝ち取ってきた「自治権」というバトンを受け継ぎ、それを未来へと繋いでいく、歴史的な営みの一部です。都と区は、時に利害が対立することもありますが、決して敵対する関係ではありません。約960万人の区民が暮らし、日本の成長を牽引する首都・東京の未来を、それぞれの役割分担のもとで共に創り上げていく「パートナー」なのです。意見交換会は、そのパートナーシップを深化させ、複雑化する行政課題に対して、都区が一体となって解決策を見出していくための、極めて創造的で重要な協働の舞台です。

皆様が作成する一枚の資料、集計する一つのデータ、調整する一本の電話が、区長の交渉を力強く支え、都政を動かし、最終的には区民一人ひとりの生活をより豊かにすることに繋がっています。日々の地道で膨大な業務の中に、東京の、そして日本の未来を動かす大きな力が宿っているという誇りを、どうか忘れないでください。

そして、これからの行政職員には、前例を踏襲するだけでなく、常に未来を見据え、変化を恐れずに挑戦し続ける姿勢が求められます。本研修で学んだDXや生成AIといった新たな技術は、都区関係を次のステージへと引き上げるための強力な武器となるでしょう。どうか、ここで得た知識を最大限に活用し、既存の枠組みにとらわれない柔軟な発想で、より効果的で質の高い都区連携のあり方を模索し続けてください。

皆様一人ひとりの情熱と知性が、それぞれの区の発展、そして首都・東京の輝かしい未来を築く礎となることを、心から信じています。