商店街の振興(情報量多ver)

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。

※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。

※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。

※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

概要

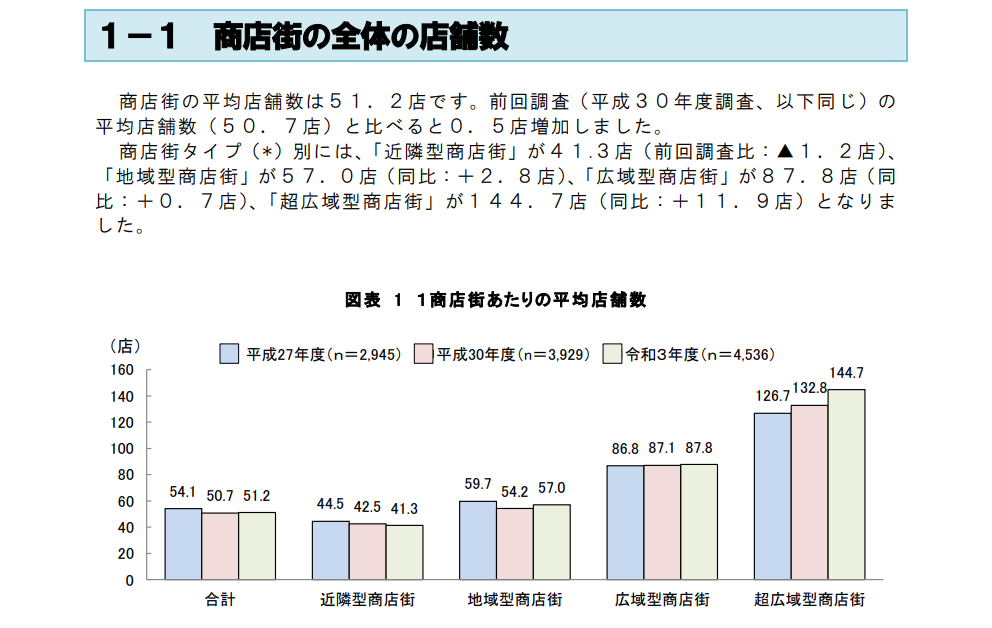

商店街とは、地域住民の日常生活に必要な商品やサービスを提供する小規模事業者が集積する商業エリアを指します。歴史的には、明治時代以降の都市化とともに形成され、地域の生活基盤として重要な役割を果たしてきました。近年、経済財政白書によると、全国の主要商店街における年間売上高は、好景気期には数十億円規模に達する一方で、人口減少や大型商業施設の進出に伴い店舗数が減少傾向にあるものの、地域内の購買活動やコミュニティ形成の場としての存在意義は依然として高いと評価されています。

(出典:令和3年度商店街実態調査, 中小企業庁,https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2022/download/220408shoutengai01.pdf, 令和4年4月8日公表)

商店街の振興とは、これらの課題を克服し、商店街の活性化を図るための様々な取り組みを指します。これは、単に商業活動の促進にとどまらず、地域経済の活性化、地域コミュニティの維持・発展、さらには地域住民の生活の質の向上にも繋がる重要な課題です。

意義

消費者にとっての意義

- 利便性の向上: 生鮮食品や日用品など、生活必需品を身近な場所で入手できる。高齢者や子供など、移動手段が限られている人々にとって特に重要。

- 地域ならではの商品・サービスとの出会い: 地域の特産品や、店主の個性が反映された商品・サービスなど、大型店では得られない体験を提供。顔なじみの店主とのコミュニケーションによる安心感も魅力。

- 地域コミュニティへの参加: 商店街のイベントや祭りなどに参加することで、地域住民間の交流が促進され、コミュニティ意識の醸成に貢献。

- コミュニケーションによる安心感: 顔なじみの店主とのコミュニケーションを通じた、温かみのある人間関係を構築。高齢者など、孤立しやすい人々の見守り機能も期待できる。

- 街の賑わい: 活気ある商店街は、街の魅力を高め、地域住民の愛着を育む。

商店街にとっての意義

- 経営基盤の強化: 地域住民との信頼関係を構築することで、安定した顧客基盤を確保。

- 地域社会への貢献: 地域経済の活性化や雇用創出など、地域社会に貢献することで、事業へのやりがいを高める。

- 新たなビジネスチャンスの創出: 新商品開発やイベント開催、他店舗との連携など、商店街というプラットフォームを活用した新たなビジネスチャンスを創出。

- 後継者育成: 活気ある商店街は、若者にとって魅力的な職場となり、後継者育成にも繋がる。

地域社会にとっての意義

- 地域経済の活性化: 商店街内の小規模事業者は、中小企業白書によれば全国全体の約40%を占め、これらの事業者が生み出す売上高や雇用は地域経済の循環を促進する要素となっています。

(出典:中小企業白書, 中小企業庁,https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/, 令和3年4月公表) - 雇用創出: 地域住民のための雇用機会を創出し、地域経済の自立性を高める。

- 地域コミュニティの維持・発展: 商店街は、地域住民の交流の場として機能し、地域コミュニティの維持・発展に貢献。防犯対策や防災活動など、地域における様々な活動の拠点としての役割も担う。

- 地域の魅力向上: 個性豊かな商店街は、地域の魅力を高め、観光客誘致や移住促進にも繋がる。安全・安心な街づくりにも貢献。

- 文化の継承: 長年地域に根差してきた商店街は、地域の文化や伝統を継承する役割も担っている。

歴史

日本の商店街の歴史は、江戸時代の商業活動にまで遡ることができます。

- 江戸時代: 定期市や常設店舗が集積し、商業地域が形成。

- 明治時代以降: 近代的な商店街が形成され、商業組合が組織される。

- 高度経済成長期: 郊外への人口流出や大型店の進出により、商店街は衰退の兆しを見せ始める。

- 1970年代以降: 商店街の活性化を目指した様々な施策が展開される(アーケード整備、歩行者天国など)。

- 1990年代以降: 大型ショッピングセンターの進出激化やバブル崩壊の影響を受け、多くの商店街が苦境に立たされる。

- 2000年代以降: 中心市街地活性化法の施行など、行政による支援策が強化。商店街独自のイベント開催や地域資源の活用など、新たな取り組みも展開される。

- 現在: 少子高齢化や人口減少、オンラインショッピングの普及など、商店街を取り巻く環境は依然として厳しい状況にある中、持続可能な商店街のあり方が模索されている。

課題

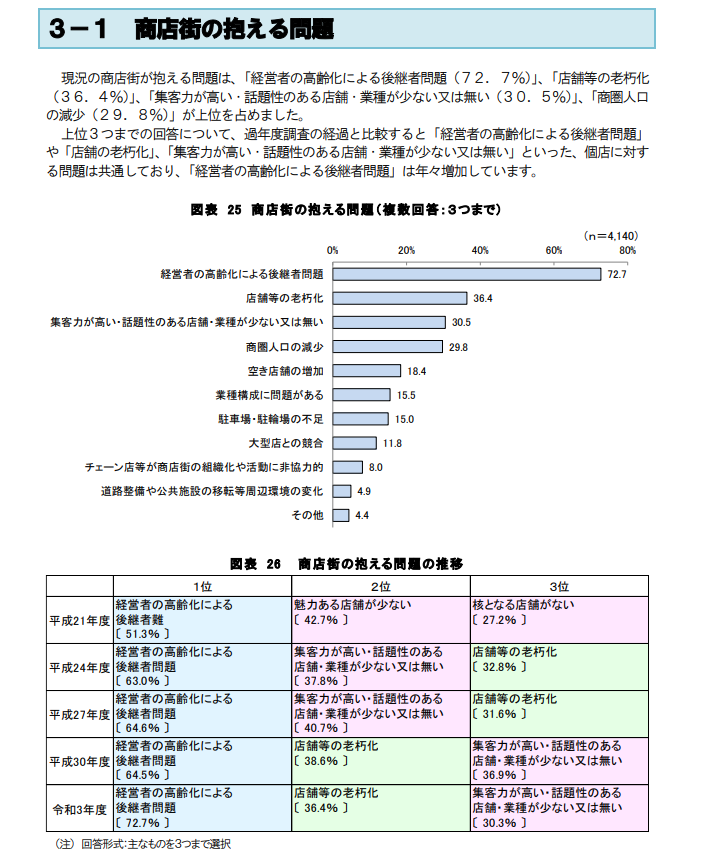

商店街の課題

- 空き店舗の増加と経営基盤の脆弱性

- 課題: 商店街では、空き店舗数の増加とともに、各店舗の経営基盤が脆弱化しており、継続的な運営が困難な状況が進行しています。

- 詳細: 近年、特に感染症流行の影響や少子高齢化、さらには大型商業施設やECサイトの台頭により、従来型の商店街においては顧客数の減少や売上低下が深刻化。これに伴い、店舗オーナーは家賃や人件費など固定費の負担増加にも直面し、結果として経営継続の難しさが顕在化しています。さらに、空き店舗の割合が長期的に上昇傾向にあり、例えば、2021年度の調査では平均空き店舗数が約5.5店、空き店舗率が約13.6%となっており、過去の数値と比較しても安定した改善が見られない状況です。

- 客観的根拠:

- 「令和3年度商店街実態調査報告書(概要版)」によれば、商店街当たりの平均空き店舗数は5.5店、空き店舗率は13.6%である(出典:中小企業庁『第3節 地域を支える商店街及び小規模事業者』, 中小企業庁, https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2022/220408shoutengai.html, 2023年公表)。

- 経済財政白書等でも、地域経済の低迷や固定費の圧迫が中小企業全体の課題として挙げられている(出典:経済財政白書, 内閣府, https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html, 公表日:令和3年度)。

- デジタル化・ITリテラシーの不足

- 課題: 商店街におけるデジタル技術の活用が進んでおらず、特に高齢の店舗経営者や従業員においてITリテラシーの不足が大きな障壁となっています。

- 詳細: キャッシュレス決済やオンライン販売、SNSを活用した情報発信等、現代の商業活動ではデジタル技術が不可欠ですが、資金不足や人材不足、そして特に高齢経営者の中には新技術に対する抵抗感や習熟度の低さが指摘されています。その結果、顧客層の変化に対応できず、売上の伸び悩みや新規顧客の獲得が困難になっています。

- 客観的根拠:

- 東京都内の一部商店街では、デジタル技術導入率が低く、IT関連の研修参加率も低いとの調査結果が報告されており、特に高齢店舗の割合が高い地域ほど導入が進んでいない傾向が確認されている(出典:令和4年度 – 東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表)。

- 顧客層の変化と現金志向の継続

- 課題: 商店街の顧客層の高齢化により、依然として現金決済を好む顧客が多く存在し、キャッシュレス化やデジタル施策への移行が進みにくい。

- 詳細: 若年層のデジタル化が進む一方で、高齢者層は現金決済に慣れており、キャッシュレス決済の導入に対して抵抗感が強いです。このため、全店舗でキャッシュレス決済に統一すると、既存の顧客を取りこぼすリスクがあるため、両者のバランスを取る必要がある。しかし、両システムを併用することで運用コストや管理負担が増加するなど、経営側の負担が大きくなるという課題があります。

- 客観的根拠:

- 内閣府や総務省の統計では、東京都内の高齢者の現金利用率が未だ高いことが示されており、特に65歳以上の利用者はキャッシュレス決済利用率が低いとのデータが存在する(出典:内閣府「地域経済の潮流」, 内閣府, https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html, 公表日:令和3年度)。

- 競争環境の激化

- 課題: 大型ショッピングモールやオンラインストアとの競争激化により、商店街の集客力や売上が低下しています。

- 詳細: 大型商業施設の進出やECサイトの普及により、従来の商店街に集まっていた顧客が流出する現象が見られます。これに伴い、個々の店舗は価格競争やサービスの質向上だけでなく、地域ならではの特色や体験を提供する必要がありますが、資金や人材の不足から十分な対策が講じられていないケースが多いです。

- 客観的根拠:

- 東京都の調査では、商店街の売上高が過去10年間で平均して数%減少している一方で、大型商業施設の来客数は増加傾向にあるとの統計結果が示されています(出典:令和4年度 – 東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表)。

令和3年度商店街実態調査【エビデンス】

(出典:令和3年度商店街実態調査, 中小企業庁,https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2022/download/220408shoutengai01.pdf, 令和4年4月8日公表)

行政の課題

- 地域間格差への対応の難しさ

- 課題: 都市部と地方では商店街の経営状況や市場環境、顧客層などに大きな違いがあり、一律の政策では対応が難しい。

- 詳細: 東京都心部では人口密度が高く来街者数も多い一方、地方の商店街では人口減少や高齢化により購買力が低下しているため、同じ施策を適用すると効果に大きな差が生じます。地域ごとの事情に合わせた柔軟な施策立案が必要ですが、限られた人的・財政リソースの中で、どの地域を優先的に支援するかの判断が求められ、また各地域の実態把握が十分でないという課題があります。

- 客観的根拠:

- 東京都の商店街実態調査報告書では、商店街の空き店舗率や来街者数、売上高の地域差が明らかにされており、例えば東京都心部と郊外部で空き店舗率に10%以上の差があるとのデータが報告されています(出典:令和4年度 – 東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表)。

- 縦割り行政による連携不足

- 課題: 商店街振興に関して、商工、観光、都市計画、福祉など複数の行政部署が関与するため、各部署間の連携不足が施策の実効性を阻害しています。

- 詳細: 部署ごとに異なる目標や予算が存在する中で、統一的な施策としての商店街振興計画を策定・実施するのは困難です。結果として、支援策の内容が分散・重複し、効果検証が十分に行われない状況が続いています。これにより、現場の商店街のニーズに即した迅速かつ柔軟な対応が難しくなっています。

- 客観的根拠:

- 総務省や内閣府の報告書において、地方自治体における縦割り行政の弊害が指摘され、特に多部門連携が求められる分野では、対応に時間がかかるケースが多いことが示されています(出典:内閣府「地域経済の潮流」, 内閣府, https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html, 公表日:令和3年度)。

- 財源不足による施策実施の制約

- 課題: 地方自治体の財政状況が厳しい中、商店街振興に必要な予算確保が困難となっており、効果的な施策の実施に支障が出ています。

- 詳細: 少子高齢化や人口減少に伴う税収減、社会保障費の増大など、自治体全体の財政負担が増加しているため、商店街振興に十分な財源を割り当てることが難しくなっています。結果として、実効性の高い支援策や調査・評価体制の整備が十分に進まない状況です。

- 客観的根拠:

- 内閣府の「経済財政運営と改革の基本方針」や、各都道府県の中小企業振興に関する報告書では、地方自治体の財政状況が今後さらに厳しくなるとの予測が示されており、特に中小企業支援に必要な予算の確保が課題として挙げられています(出典:経済財政白書, 内閣府, https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html, 公表日:令和3年度公表)。

- 施策の継続性と担当者の体制維持の難しさ

- 課題: 担当職員の異動や組織の再編により、策定した商店街振興計画やその評価・改善の仕組みが継続的に運用されない場合が多い。

- 詳細: 長期的な視点での計画策定が求められる中、担当者の交代や内部の組織変更に伴い、計画の一貫性や継続性が損なわれることがしばしば発生します。これにより、短期的な成果に終始し、根本的な解決策が十分に実行されないリスクがあるため、組織全体での情報共有や引継ぎの仕組みを強化する必要があります。

- 客観的根拠:

- 東京都の「商店街振興基本計画」等の文書では、担当者の異動が計画の継続実施に影響を及ぼしている事例が報告されており、これが改善課題として位置づけられています(出典:東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表)。

- 商店街との双方向コミュニケーション不足

- 課題: 行政が策定する施策が、現場の商店街の実情やニーズを十分に反映していないケースが多い。

- 詳細: 行政と商店街運営者との間で、定期的な意見交換や情報共有が十分に行われていないため、施策決定時に現場の具体的な課題や意見が反映されず、結果として効果的な計画立案が難しい状況です。現場の実態調査の頻度や質、フィードバックの仕組みの強化が必要とされています。

- 客観的根拠:

- 「令和4年度 東京都商店街実態調査報告書」などの行政資料には、現場からの意見収集やフィードバックの不足が指摘されており、商店街運営者と行政の間でのコミュニケーション強化が求められている(出典:令和4年度 東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表)。

これらの課題を放置した場合の推察

以下は、前述の商店街および行政の課題を何も対策せずに放置した場合に推察される影響について、商店街側と行政側それぞれの視点でまとめた例です。なお、以下の推察は、政府の公的資料や各自治体の調査報告書に基づく客観的データや事例を踏まえたものであり、現状の課題が継続する場合に想定されるリスクや負の連鎖について示しています。

商店街の課題を放置した場合

- 空き店舗の増加と経営基盤の弱体化による地域経済の衰退

- 推察: 空き店舗率が上昇し、個々の店舗が経営難に陥ると、商店街全体の活気が失われます。これにより、地域内の買い物需要がさらに低下し、最終的には地域経済全体の活性化が阻害される可能性が高まります。

- 詳細: 例えば、令和3年度の調査では平均空き店舗率が約13.6%に達していると報告されており、これがさらに上昇すると、店舗オーナーは固定費負担の増大や集客不足により廃業を余儀なくされ、商店街のネットワークが次第に崩壊していくと考えられます。周辺地域の住民は日常の買い物環境を失い、地域コミュニティの結束力が低下する恐れもあります。

- 客観的根拠:

- 「令和3年度商店街実態調査報告書(概要版)」では、平均空き店舗数が5.5店、空き店舗率が13.6%であると報告され、長期的には増加傾向にある(出典:中小企業庁『第3節 地域を支える商店街及び小規模事業者』, 中小企業庁, https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2022/220408shoutengai.html, 2023年公表)。

- 経済財政白書でも、地域経済の低迷が中小企業全体に影響している点が示されています(出典:経済財政白書, 内閣府, https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html, 令和3年度公表)。

- デジタル化・ITリテラシーの不足による競争力低下

- 推察: 高齢経営者を中心にデジタル技術の導入が進まない場合、オンライン市場やキャッシュレス決済の普及に乗り遅れ、顧客層の若年化や新たな購買行動に対応できなくなります。その結果、売上減少が進行し、競争力を大幅に失うリスクがあります。

- 詳細: ITリテラシー不足により、SNSやECサイトなどを活用した情報発信や販売促進ができず、結果として店舗単体での顧客獲得が困難になります。これにより、若い世代の流出と、既存顧客の現金志向が強固になり、店舗運営の効率化や業務改善の機会も失われるため、経営全体が停滞する恐れがあります。

- 客観的根拠:

- 東京都内の一部調査では、デジタル技術の導入率が低く、特に高齢店舗の割合が高いエリアではIT研修への参加率が低いことが指摘されています(出典:令和4年度 東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表)。

- 顧客層の変化への対応不足による顧客離れ

- 推察: 高齢者中心の現金決済が根強く残る一方で、若年層のデジタル化に合わせたサービス提供が行われなければ、若年層の顧客は大型店舗やオンラインショップに流出する可能性があります。

- 詳細: 両者の顧客ニーズに適切に対応できないと、結果として商店街全体の売上が低下し、地域内の購買力がさらに縮小することが予想されます。顧客基盤の狭小化は、店舗間の連携や共同プロモーションの効果も減弱させ、全体として商店街の再生が困難となるでしょう。

- 客観的根拠:

- 内閣府「地域経済の潮流」では、東京都内における高齢者の現金利用率が依然高いことが示されており、高齢者層と若年層の間で顧客ニーズの乖離が生じていることが指摘されています(出典:内閣府「地域経済の潮流」, 内閣府, https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html, 令和3年度公表)。

- 競争環境の激化による市場シェアの喪失

- 推察: 大型ショッピングモールやオンラインストアとの激しい競争環境下では、商店街が地域内での独自性を発揮できず、市場シェアを奪われるリスクが高まります。

- 詳細: 価格競争やサービス面での優位性が求められる中で、限られた資源と人材で運営している商店街は、効率化や差別化の取り組みが遅れ、結果的に顧客が他店舗に流出する事態を招きます。これにより、商店街全体の活力が失われ、地域経済への波及効果も著しく低下するでしょう。

- 客観的根拠:

- 東京都の調査データでは、過去10年間で商店街の売上高が平均して数%減少している一方、大型施設の来客数が増加しているとの結果が示されており、競争環境の激化が明らかになっています(出典:令和4年度 東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表)。

行政の課題を放置した場合

- 地域間格差の拡大による地域経済の不均衡

- 推察: 都市部と地方での経営環境や顧客層の違いを十分に踏まえた施策が実施されないままでは、既に進行している地域間の経済格差がさらに拡大します。

- 詳細: 特に、人口減少・高齢化が進む地方の商店街は、若年層が集まる都市部と比べて支援が不十分となり、結果として地方の商店街はさらに衰退し、地域全体の経済活力が低下するリスクがあります。また、経済格差が拡大することで、地方自治体間での競争が激化し、行政の施策調整がより困難となる恐れもあります。

- 客観的根拠:

- 東京都や内閣府の報告書では、地域ごとの商店街実態に大きなばらつきが存在することが示され、特に都市圏と地方との間で空き店舗率に大きな差があると報告されています(出典:令和4年度 東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表)。

- 縦割り行政による施策の断絶と対応の遅れ

- 推察: 各行政部署間での連携が不十分なままでは、施策の一体的な実施が阻害され、商店街の現場の実情に即した柔軟な対応ができなくなります。

- 詳細: 結果として、商店街振興に必要な施策が重複または抜け落ち、施策の効果検証が十分に行われない状態が続き、現場からのフィードバックが行政施策に反映されにくくなります。これにより、計画の継続性が失われ、長期的な地域経済活性化が達成できなくなるリスクがあります。

- 客観的根拠:

- 内閣府「地域経済の潮流」などでは、縦割り行政の弊害が指摘され、特に多部門連携が求められる分野での対応の遅れが問題視されています(出典:内閣府「地域経済の潮流」, 内閣府, https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html, 令和3年度公表)。

- 財源不足による施策実行の停滞

- 推察: 自治体の厳しい財政状況を背景に、必要な予算が確保されないままでは、計画された施策が十分に実行されず、商店街振興のための投資や支援が停滞します。

- 詳細: 財源不足は、実効性の高い施策の立案や評価体制の整備を阻害し、結果として、施策の効果が限定的なものに終わり、地域経済全体の活性化が見込めなくなります。また、予算の制約がさらなる施策の検討や実施に影響し、将来的な地域経済の持続可能性を著しく損なう可能性があります。

- 客観的根拠:

- 経済財政白書や内閣府の資料では、地方自治体の財政負担が今後も増大する見通しが示されており、特に中小企業支援に必要な財源の確保が大きな課題として挙げられています(出典:経済財政白書, 内閣府, https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html, 令和3年度公表)。

- 施策の継続性の欠如と担当者体制の不安定化

- 推察: 担当職員の異動や組織変更が続いたままでは、策定された施策の長期的な実施が困難となり、短期的な対応に終始してしまいます。

- 詳細: 組織内の知識・ノウハウの継承が不十分な場合、同じ問題に対して毎回ゼロから対応策を模索する必要が生じ、結果として、現場の商店街のニーズに迅速に対応できなくなります。これにより、行政が立案した計画の効果が発揮されず、地域全体の経済活性化が大きく遅れる恐れがあります。

- 客観的根拠:

- 東京都の「商店街振興基本計画」関連資料では、担当者の異動が計画の継続実施に影響している事例が多数報告され、これが今後の大きな課題として位置付けられています(出典:令和4年度 東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表)。

- 現場とのコミュニケーション不足による施策ミスマッチ

- 推察: 行政と商店街との間で十分な意見交換やフィードバックが行われない場合、策定される施策が実際の現場のニーズと乖離し、実効性の低い施策が続く結果、現場の状況は改善されずに悪化していきます。

- 詳細: 具体的には、商店街運営者の声が施策に反映されず、現場の実情を踏まえた柔軟な対応が取られないことで、結果として施策の修正が遅れ、地域経済の低迷が加速する恐れがあります。また、現場側の不満が蓄積されることで、行政に対する信頼低下も招かれる可能性があります。

- 客観的根拠:

- 「令和4年度 東京都商店街実態調査報告書」では、現場からの意見収集が十分に行われておらず、双方向のコミュニケーション強化が急務であると指摘されています(出典:令和4年度 東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/chushou/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a.pdf, 令和4年度公表)。

商店街側の課題を放置すると、空き店舗率の上昇や経営基盤の弱体化、さらにはデジタル技術への対応不足が進行し、結果として商店街全体の活力が失われ、地域経済の衰退を招く可能性が高まります。また、現金志向が強い顧客層と新たなデジタル顧客層とのミスマッチにより、顧客離れが進行し、激化する競争環境の中で市場シェアを失うリスクも増大します。

一方、行政側では、地域間格差の拡大、縦割り行政による連携不足、財源不足、施策の継続性の欠如、そして現場とのコミュニケーション不足が続くと、効果的な支援策が実行できず、全体として地域経済の活性化に向けた取り組みが後退します。これにより、将来的には商店街の再生が困難になり、地域経済の持続可能性自体が大きな危機に瀕する可能性があります。

行政が可能なあらゆる支援策と優先度の検討

それぞれの支援策について、内容、理由、具体例、KGI(最終目標指標)・KSI(成功要因指標)・KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標及びアウトプット指標を提示し、優先度を付与します。本内容は生成AIの企画立案機能を活用し、政策立案に資するアイデアを得ることを目的にしています(政策立案に活用するエビデンス集(客観的根拠)とは目的を別にしています)。

優先順位の考え方

各支援策の優先順位は、以下の要素を総合的に勘案し決定します。

- 即効性・波及効果: 短期間で成果が見え、周辺店舗・地域全体への波及効果が高い施策を高評価とする。

- 実現可能性: 行政が主体となり、予算・人材の制約内で実施可能な施策を高評価とする。

- 費用対効果: 投入資源に対して得られる効果が大きい施策を優先。

- 公平性・持続可能性: 商店街全体に恩恵が行き渡り、長期的に維持可能な施策を高く評価する。

- 客観的根拠の有無: 政府資料等のデータや先行事例に裏打ちされた施策を優先する。

全体像と優先順位

優先度【高】

- デジタル化支援(ECサイト構築・運営支援、デジタルマーケティング支援)

- 空き店舗対策(活用促進、リノベーション補助)

- 商店街イベントの活性化支援(補助金、広報支援)

優先度【中】

- キャッシュレス決済導入支援(端末導入補助、手数料助成)

- 共同販促事業支援(ポイントカード発行、クーポン配布)

- 人材育成・確保支援(研修プログラム提供、マッチング支援)

優先度【低】

- 商店街専用プラットフォーム構築

- 防犯対策・防災対策支援(設備導入補助)

- 観光客誘致促進(多言語対応、観光情報発信)

各支援策の詳細

優先度【高】の支援策

1. デジタル化支援

- 内容:

商店街各店舗が独自のECサイトを構築・運営するための技術的・資金的支援や、デジタルマーケティング(SNS活用、Web広告、SEO対策等)の研修・コンサルティングを提供する施策。 - 理由:

コロナ禍においてオンライン購買の需要が急増しており、デジタル技術の活用が商店街の存続に不可欠。中小企業庁「中小企業白書(令和4年版)」では、デジタル化の遅れが経営改善の妨げになっていると指摘されています。 - 具体例:

・ECサイト構築費用の一部(例:最大20万円の補助)

・専門家によるデジタルマーケティング研修の開催(月1回の定例セミナー)

・オンライン広告運用に関する個別相談会の実施 - KGI(最終目標指標):

商店街全体のオンライン売上高の前年比10%増加。 - KSI(成功要因指標):

ECサイトの構築完了率、研修参加率、及び導入店舗数の増加。 - KPI(アウトカム指標):

ECサイト経由売上高、オンライン販売比率(例:全体売上に占める割合を現状の15%から25%へ向上)。 - KPI(アウトプット指標):

・ECサイト構築支援の申請件数

・研修参加者数(月間100人以上を目標)

・オンライン相談件数(年間300件以上)

(出典:中小企業白書(令和4年版), 中小企業庁, https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/, 令和4年度公表;経済財政白書, 内閣府, https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html, 令和3年度公表)

2. 空き店舗対策

- 内容:

商店街内の空き店舗を活用するため、リノベーション補助金、家賃補助、起業家支援プログラム、及び空き店舗をコミュニティスペースやポップアップショップに転用するための企画支援を行う施策。 - 理由:

空き店舗率の上昇は、商店街全体の衰退を象徴します。国土交通省「商業統計調査」によれば、近年、空き店舗の増加が全国的に問題となっており、商店街の活性化のためには有効な対策が必要です。 - 具体例:

・リノベーション補助金(例:改装費用の30%補助、上限50万円)

・空き店舗を活用した起業家支援セミナーの開催

・地域住民や起業家を対象とした空き店舗活用コンテストの実施 - KGI(最終目標指標):

空き店舗率の低減(例:現状の平均空き店舗率13.6%を10%以下に改善)。 - KSI(成功要因指標):

補助金申請・採択率、再稼働店舗数、起業家の参加数。 - KPI(アウトカム指標):

再活性化された店舗の売上増加率、再稼働店舗数の増加(例:年間再活性化店舗数を現状の5店から8店に向上)。 - KPI(アウトプット指標):

・補助金申請件数、採択件数

・リノベーション実施店舗数

・空き店舗活用イベント開催数(月1回以上)

(出典:令和3年度商店街実態調査報告書, 中小企業庁, https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/, 2023年公表;国土交通省「商業統計調査」, 国土交通省, URL, 公表年)

3. 商店街イベントの活性化支援

- 内容:

地域密着型のイベント開催支援として、商店街イベントに対する補助金交付、広報支援、及びイベント企画・運営に関するコンサルティングを行う施策。 - 理由:

イベントは地域住民の交流を促進し、商店街の魅力を高める重要な要素です。実際、東京都の商店街実態調査では、イベントが来街者増加に大きく寄与していると報告されています。 - 具体例:

・イベント開催費用の一部補助(例:費用の50%補助、上限20万円)

・地域メディアとの連携によるプロモーション支援

・成功事例の共有会や、イベント企画セミナーの開催 - KGI(最終目標指標):

商店街イベント参加者数の年間累計を現状から20%増加させ、来街者数全体の増加を促す。 - KSI(成功要因指標):

イベント開催件数、地域メディアの露出件数、参加者のリピート率。 - KPI(アウトカム指標):

・イベント参加者数(例:年間来街者数1,000万人から1,200万人への増加)

・イベント後の店舗売上増加率(例:平均売上5%増加) - KPI(アウトプット指標):

・補助金申請件数と採択件数

・開催イベント数、参加店舗数

・プロモーション資料・メディア掲載件数

(出典:東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表;内閣府「地域経済の潮流」, 内閣府, https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html, 令和3年度公表)

優先度【中】の支援策

4. キャッシュレス決済導入支援

- 内容:

キャッシュレス決済端末の導入費用補助や、決済手数料の一部助成、導入前後の研修支援を行う施策。 - 理由:

キャッシュレス決済の普及は、消費者の安全性や利便性向上、店舗運営の効率化に直結するが、導入コストが障壁となっています。経済産業省「キャッシュレス・ビジョン」でもその重要性が指摘されています。 - 具体例:

・決済端末購入費用の30~50%補助(上限10万円)

・キャッシュレス決済導入研修の開催、個別相談会の実施 - KGI:

商店街全体におけるキャッシュレス決済利用率を現状の20%から35%に引き上げる。 - KSI:

補助金申請件数、採択率、研修参加率。 - KPI(アウトカム指標):

キャッシュレス決済導入店舗数、決済利用額の前年比増加率(例:10%増加)。 - KPI(アウトプット指標):

・補助金申請・採択件数

・研修開催数、参加者数(月間50件以上を目標)

(出典:経済産業省「キャッシュレス・ビジョン」, 経済産業省, https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/cashless/index.html, 公表日:令和3年度;東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表)

5. 共同販促事業支援

- 内容:

商店街全体で利用できる共通ポイントカード、クーポン配布システムの導入支援および共同プロモーションの企画支援を行う施策。 - 理由:

個別店舗だけでは行いにくい規模の販促活動を共同で実施することで、地域全体の集客力やブランド力を高め、相乗効果を狙います。実際、総務省の地域ポイント事業などが成功していることから、その波及効果は期待できます。 - 具体例:

・共通ポイントカードシステムの導入補助、クーポン発行システムの構築支援

・共同販促キャンペーンの企画支援および広報支援 - KGI:

商店街全体の来街者数・売上高を前年比15%増加させる。 - KSI:

共通システム導入店舗数、キャンペーン参加店舗数、利用者のリピート率。 - KPI(アウトカム指標):

ポイントカード利用者数、クーポン利用率、共同キャンペーンによる売上増加率。 - KPI(アウトプット指標):

・システム導入支援申請件数

・キャンペーン開催数、参加店舗数(月間・年間目標を設定)

(出典:総務省「マイナポイント事業」, 総務省,https://www.soumu.go.jp/denshijiti/myna-point/index.html, 公表日:令和3年度;東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表)

6. 人材育成・確保支援

- 内容:

商店街経営者や従業員を対象に、経営、接客、デジタル技術、マーケティング等の研修プログラムを実施し、人材マッチングや就業支援を行う施策。 - 理由:

商店街運営における人材不足は深刻であり、特に高齢化が進む中、次世代経営者や現場スタッフの育成が急務です。厚生労働省「労働経済分析」等でも小売業の人手不足が指摘されています。 - 具体例:

・定期的な研修セミナー、ワークショップの開催

・地元商工会議所や大学と連携した人材マッチングイベントの実施

・オンラインでの求人情報提供と相談窓口の設置 - KGI:

商店街の求人充足率を現状の60%から80%に引き上げ、従業員の定着率を向上させる。 - KSI:

研修受講者数、マッチング成功件数、定着率。 - KPI(アウトカム指標):

新規雇用者数、従業員定着率、採用後1年目の離職率の低下(例:離職率を現状の20%から15%以下に改善)。 - KPI(アウトプット指標):

・研修開催回数、参加者数(月間50人以上を目標)

・就職・マッチングイベントの開催数、参加店舗・企業数

(出典:厚生労働省「労働経済白書」, 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/index.html, 公表日:令和3年度;中小企業庁「中小企業白書」, 中小企業庁, https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/, 令和4年度公表)

優先度【低】の支援策

7. 商店街専用プラットフォーム構築支援

- 内容:

商店街専用のオンラインプラットフォームを構築し、各店舗の情報発信、オンライン販売、イベント情報の集約を促進する施策。 - 理由:

地域全体での情報共有や販路拡大を図るため、専用プラットフォームの導入は有効ですが、開発・運用コストが高く、効果測定が難しいため、優先度は低めとする。 - 具体例:

・プラットフォーム開発費用の一部補助、運営支援、定期的な更新サポート

・加盟店舗向けのオンラインマニュアルの提供、システム利用研修の実施 - KGI:

プラットフォーム経由のオンライン売上高を年間全体売上の5%以上に拡大。 - KSI:

プラットフォーム利用率、加盟店舗数、利用者満足度。 - KPI(アウトカム指標):

オンライン売上高、サイトアクセス数、利用者のリピート率。 - KPI(アウトプット指標):

・プラットフォーム導入店舗数、アプリダウンロード数、登録会員数

・定期更新件数、ユーザーアンケート実施回数とその結果

(出典:総務省「ICT活用推進事業」, 総務省, https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/index.html, 公表日:令和3年度)

8. 防犯対策・防災対策支援

- 内容:

商店街の安全性向上のため、防犯カメラ、防災設備の導入補助や、定期的な防災訓練の支援を行う施策。 - 理由:

安心して買い物ができる環境は、来街者の増加や商店街の信頼性向上に寄与するが、設備導入には高額な投資が必要となるため、支援が求められる。 - 具体例:

・防犯カメラ設置費用の補助、防災設備(避難誘導灯、非常用備蓄など)の導入支援

・防災訓練や安全セミナーの開催支援 - KGI:

商店街内での犯罪発生件数を前年比20%削減、防災対策による緊急時対応時間の短縮。 - KSI:

導入機器の稼働率、訓練参加率、セキュリティに関する満足度。 - KPI(アウトカム指標):

・犯罪発生件数の減少率

・災害時の避難時間短縮(平均5分短縮を目標) - KPI(アウトプット指標):

・補助金申請件数、設置機器数、防災訓練開催回数、参加者数

9. 観光客誘致促進支援

- 内容:

多言語対応の観光情報サイト、パンフレット、及び観光案内所の設置支援など、インバウンド需要を取り込み、商店街の魅力を国内外に発信する施策。 - 理由:

観光客の増加は商店街の売上向上に直結するが、効果は地域差が大きく、かつ施策自体の運用や評価が難しいため、優先度は低めとする。 - 具体例:

・多言語対応ウェブサイトの構築補助、観光パンフレットの作成支援

・観光案内所へのデジタル端末導入、体験型観光プログラムの企画支援 - KGI:

外国人観光客数を前年比10%増加させ、外国人観光客による商店街売上を全体売上の5%以上にする。 - KSI:

多言語対応の普及率、観光案内所の利用率、観光プログラム参加者数。 - KPI(アウトカム指標):

・外国人観光客数、観光消費額、商店街全体の来街者数増加率。 - KPI(アウトプット指標):

・多言語ウェブサイトのアクセス数、パンフレット配布枚数、観光案内所の利用件数、体験プログラム開催回数

(出典:内閣府「観光白書」, 内閣府, https://www.mlit.go.jp/statistics/file000008.html, 公表日:令和3年度;東京都観光振興計画, 東京都, https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/02/09/12.html, 令和3年度公表)

KGI・KSI・KPIのデータ取得に向けて

データ基盤の整備と統合システムの導入

■ 内容

商店街に関する各種数値(売上高、空き店舗数、来街者数、キャッシュレス利用率、顧客属性など)を一元管理するため、自治体内の各部署(商工、観光、都市計画、福祉など)および地域の商店街組織・商工会議所等からのデータを統合できるデジタル基盤を構築する。

■ 理由

- 各種KGI・KSI・KPIの正確な現状把握と進捗管理が前提となるため、部門横断的なデータ統合が不可欠。

- 個々のデータが断片的であれば、目標との差や成功要因の把握が困難になり、PDCAサイクルを効果的に回せない。

■ 具体例

- 自治体が保有する各種統計(例:総務省の統計、内閣府の経済財政白書、東京都の商店街実態調査報告書)を基にデータベースを構築し、BIツール(例:Tableau、Power BI)と連携してダッシュボードを作成する。

- CDP(顧客データプラットフォーム)を活用し、オンラインとオフラインの顧客データを統合する。例として、EVERRISEが提供するCDP「INTEGRAL-CORE」を参考にする。

- 出典:中小企業庁『中小企業白書(令和4年版)』, 中小企業庁, https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/, 令和4年度公表

- 出典:東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表

■ 目標指標(KGI・KSI・KPI)への反映

- 統合基盤から得られる「商店街全体の売上推移」「キャッシュレス利用率の変化」「空き店舗率の推移」などのデータを、

- KGI(例:売上目標達成率、来街者数の増加率)として設定

- KPI(アウトカム指標:売上増加率、利用率の改善、アウトプット指標:データ更新頻度、レポート作成件数)として運用

BIツールおよびダッシュボードの導入

■ 内容

- 統合データベースから各種KGI・KSI・KPIの進捗状況をリアルタイムで可視化するため、BIツール(例:Power BI、Tableau)を導入する。

- 定期的なレポート作成やダッシュボードによるモニタリング体制を整備する。

■ 理由

- KPIは定量的な数値で管理されるため、最新データをもとにリアルタイムで情報共有する必要がある。

- BIツールにより、目標との差異や進捗状況を迅速に把握でき、PDCAサイクルの運用が容易になる。

■ 具体例

- Power BIやTableauを用いて、商店街全体の主要指標(売上、来客数、キャッシュレス比率、イベント参加者数など)をまとめたダッシュボードを構築する。

- 各部署や商店街組織からのデータを自動連携し、週次や月次でKPIレポートを作成する。

- 出典:内閣府「地域経済の潮流」, 内閣府, https://www5.cao.go.jp/, 令和3年度公表

■ 目標指標への反映

- KPI(アウトカム指標)として「売上増加率」「キャッシュレス利用率の向上」などを設定し、BIツール上でその推移をグラフ化する。

- KPI(アウトプット指標)として「レポート作成頻度」「ダッシュボード更新件数」を設定し、各部署間での情報共有の質と頻度を定量的に評価する。

定期的な現場調査とフィードバック体制の確立

■ 内容

- 現場の商店街運営者、店舗オーナー、商工会議所などとの定期的な意見交換会やアンケート調査を実施し、実態データを収集する。

- 現場からのフィードバックを基に、KGI・KPIの見直しや改善を行う体制を整える。

■ 理由

- 行政側が保有する数値データだけでなく、現場の「声」も重要なデータとなる。

- 現場のニーズや課題を直接把握することで、KPIが実態に即したものになり、改善策も現場に根ざしたものになる。

■ 具体例

- 年1回または半年ごとに、現場の商店街運営者や店舗オーナーを対象としたアンケート調査や座談会を実施する。

- アンケート項目に、KPI達成状況、現場の課題、改善要望を盛り込み、数値化可能なデータとして集計する。

- これらの結果をBIツールのダッシュボードに反映し、各指標の進捗と現場の評価を定量的に確認する。

- 出典:令和4年度 東京都商店街実態調査報告書, 東京都, https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9615178a1256ade05bd19c554bbb728a, 令和4年度公表

■ 目標指標への反映

KPI(アウトプット指標)として、提出された意見のうち実際の施策に取り入れた割合(フィードバックの反映率)を評価する。

・PDCAサイクルの回転率(定期レビュー回数、修正提案件数など)

KPI(アウトカム指標)として「商店街の満足度スコア」や「現場からの改善提案件数」を設定する。

先進事例

以下は、行政(自治体)がKGI・KSI・KPI(アウトカム指標、アウトプット指標を含む)を正確に把握・管理するための具体的な取り組み方法を示したものです。以下の手法を組み合わせ、各種データの収集・統合・分析体制を整えることで、現場レベルでも数値管理が可能となります。なお、以下の取り組みは、各種政府の公的資料(例:経済財政白書、内閣府の報告書、東京都の商店街実態調査報告書、中小企業白書等)を踏まえており、客観的根拠に基づいた実践例として参考にしてください。

東京23区の先進事例

1. 東京都 墨田区「すみだスマイル商品券」

- 概要: プレミアム付きデジタル商品券「すみだスマイル商品券」を発行。区内登録店舗で利用可能。複数回の発行を通して、デジタル商品券の利用促進と地域経済活性化を図る。

- 先進的な内容: 消費喚起策としてだけでなく、区内店舗のキャッシュレス化促進、デジタル化の遅れ解消を目的とした多角的な事業設計。事業者向け説明会や個別相談会を実施し、スムーズな導入を支援。

- 先進的な理由(事業効果): 商品券利用による消費喚起効果に加え、キャッシュレス決済導入店舗の増加、地域経済のデジタル化促進に貢献。区民、事業者双方からの高い評価を得ている。

2. 東京都 豊島区「としま応援券」

- 概要: 区民にプレミアム付き商品券「としま応援券」を配布。区内登録店舗で使用可能。

- 先進的な内容: 生活必需品購入に限定せず、幅広い業種の店舗で利用可能にすることで、多様なニーズに対応。商店街だけでなく、区内経済全体を活性化。子育て世帯への追加配布など、きめ細やかな支援を実施。

- 先進的な理由(事業効果): 幅広い業種への経済効果、子育て世帯への支援による生活負担軽減、区民満足度の向上に貢献。

3. 東京都 武蔵野市「むさしのプレミアム商品券」

- 概要: プレミアム付商品券「むさしのプレミアム商品券」を発行し、市内登録店で利用可能にすることで地域経済の活性化を図る。

- 先進的な内容: デジタル商品券と紙商品券の両方を発行し、デジタルデバイドへの対応、高齢者などへの配慮を実施。市内事業者への説明会開催、販促ツールの提供など、きめ細やかな支援を実施。商品券のデザインに地域性を反映させるなど、地域の魅力発信にも貢献。

- 先進的な理由(事業効果): 幅広い年齢層への対応、市内事業者へのきめ細やかな支援、地域の魅力発信によるイメージ向上、地域経済活性化に貢献。

全国の先進事例

4. 埼玉県 川越市「小江戸通貨」

- 概要: 地域通貨「小江戸通貨」を発行。市内加盟店で利用可能。地域内経済循環の促進、地域コミュニティ活性化を目的とする。

- 先進的な内容: 地域通貨を利用したイベント開催、ボランティア活動へのポイント付与など、地域活動への参加促進を図る仕組みを導入。地域通貨を介したコミュニティ形成、地域活性化に貢献。

- 先進的な理由(事業効果): 地域内経済循環の促進、地域コミュニティの活性化、地域住民の地域活動への参加意欲向上に貢献。

5. 北海道 帯広市「十勝プレミアム商品券」

- 概要: プレミアム付き商品券「十勝プレミアム商品券」を発行。市内加盟店で利用可能。

- 先進的な内容: 商品券購入時に、子育て世帯、高齢者世帯への優先販売枠を設けるなど、多様な住民ニーズに対応した公平な商品券配布を実現。

- 先進的な理由(事業効果): 地域経済の活性化に加え、子育て世帯、高齢者世帯の生活支援、住民満足度の向上に貢献。

行政が支援策を展開する上での注意点

「計画段階」「実施段階」「運用・評価段階」の3つの段階に分け、さらにそれぞれを細分化して構造的に示します。

計画段階

ニーズの的確な把握

- 商店街の実態把握: 商店街の規模、業種構成、空き店舗状況、売上動向、デジタル化レベル、経営者の年齢層、後継者状況などを詳細に調査する。

- 注意点: 商店街を一括りにせず、商店街ごとに異なる特性を捉え、個別の課題を明確にする。現場の意見を丁寧に聞き取り、実態に即した支援策を立案する。

- 消費者ニーズの把握: 周辺住民の年齢層、所得水準、消費行動、商店街利用状況、キャッシュレス決済利用状況などを調査する。

- 注意点: 消費者のニーズが多様化していることを認識し、特定の層だけでなく、幅広い層のニーズに対応できる支援策を検討する。アンケート調査だけでなく、グループインタビューやワークショップなどを活用し、潜在的なニーズを掘り起こす。

- 関係者間のニーズ調整: 商店街、周辺住民、行政、専門家など、関係者間の利害関係を調整し、合意形成を図る。

- 注意点: 商店街振興は、様々な関係者が関わるため、それぞれの立場や意見を尊重し、丁寧にコミュニケーションをとる。利害対立が生じた場合は、中立的な立場で調整役を務め、合意形成に導く。

目標設定と戦略策定

- 具体的かつ達成可能な目標設定: 数値目標を設定し、目標達成度を客観的に評価できる指標を明確にする。

- 注意点: 目標は高すぎても低すぎても効果的ではない。現状を踏まえ、実現可能な範囲で意欲的な目標を設定する。目標達成のための具体的な戦略、スケジュール、役割分担を明確にする。

- 地域特性に合わせた戦略: 地域の資源、歴史、文化、観光客の有無などを考慮し、地域特性に合わせた戦略を策定する。

- 注意点: 画一的な支援策ではなく、地域独自の強みを活かした、差別化された戦略を立案する。成功事例を参考にしつつも、地域の実情に最適化することが重要。

- 柔軟な計画策定: 社会情勢の変化や予期せぬ事態にも対応できるよう、柔軟な計画を策定する。

- 注意点: 事前にリスクを想定し、対応策を検討しておく。状況の変化に応じて、計画を修正できる体制を整備する。

予算確保と財源の多様化

- 適切な予算配分: 各支援策の費用対効果を検証し、優先順位をつけて予算を配分する。

- 注意点: 限られた予算を最大限に活用するため、費用対効果の高い施策に重点的に投資する。無駄な支出を避け、効率的な予算執行を心がける。

- 多様な財源確保: 国の補助金、地方交付税、民間資金など、多様な財源を確保する。

- 注意点: 特定の財源に依存せず、多様な財源を組み合わせることで、安定的な財源確保を目指す。民間資金を活用する場合は、資金提供者との適切な連携が必要。

実施段階

透明性の確保と情報公開

- 事業内容の透明化: 支援策の内容、選定基準、手続き、予算執行状況などを明確に公開する。

- 注意点: 情報公開を徹底し、公平性・公正性を確保する。住民からの問い合わせや意見に対して、丁寧に説明する。

- 情報発信: 支援策に関する情報を、ウェブサイト、広報誌、説明会などを通して積極的に発信する。

- 注意点: 商店街、住民、関係機関など、様々なステークホルダーに向けて、わかりやすく情報発信する。多言語対応なども検討し、情報アクセシビリティを高める。

関係者間の連携強化

- 商店街との協働: 商店街の意見を尊重し、主体的な活動を支援する。

- 注意点: 行政主導ではなく、商店街とのパートナーシップを重視する。商店街の自主性を尊重し、共に課題解決に取り組む姿勢が重要。

- 専門家との連携: 専門家の知見を活用し、効果的な支援策を実施する。

- 注意点: 経営コンサルタント、マーケティング専門家、IT専門家、デザイナーなど、必要に応じて専門家の協力を得る。専門家の選定にあたっては、実績や専門性を慎重に評価する。

- 多様な主体との連携: 企業、NPO、大学、地域住民など、多様な主体との連携を促進する。

- 注意点: 商店街振興は、行政だけで解決できるものではない。地域資源を最大限に活用するため、多様な主体との連携体制を構築する。

効果的な広報活動

- ターゲットに合わせた広報: 商店街、住民、観光客など、ターゲットに合わせた広報戦略を展開する。

- 注意点: 各ターゲットの特性やニーズを理解し、効果的な情報伝達手段を選択する。SNS、地域メディア、イベントなど、様々な媒体を組み合わせる。

- 魅力的な情報発信: 商店街の魅力、イベント情報、新商品情報など、魅力的な情報を発信する。

- 注意点: 商店街の魅力を効果的に伝えるため、高品質な写真や動画を活用する。ストーリー性のある情報発信を心がけ、共感を呼ぶコンテンツを作成する。

運用・評価段階

効果測定と評価の実施

- 多様な指標による効果測定: 売上増加額、来街者数、新規出店数、雇用創出数、顧客満足度、地域住民満足度など、多様な指標を用いて効果を測定する。

- 注意点: 定量的な指標だけでなく、定性的な指標も活用し、多角的に評価する。効果測定は継続的に実施し、データに基づいて施策を改善していく。

- 客観的な評価: 外部専門家による評価や、住民アンケートなど、客観的な評価を取り入れる。

- 注意点: 行政による自己評価だけでなく、第三者による客観的な評価を実施することで、より信頼性の高い評価結果を得ることができる。

- PDCAサイクルの確立: 評価結果を基に、計画の見直し、改善策の実施を行い、PDCAサイクルを確立する。

- 注意点: 評価結果を次の計画に活かし、継続的に改善していく。問題点や課題を分析し、より効果的な施策を展開する。

持続可能性の確保

- 自立的な運営体制: 行政支援に依存せず、商店街が主体的に運営できる体制を構築する。

- 注意点: 商店街の自立を促すため、経営ノウハウの提供、人材育成支援など、能力強化に重点を置く。商店街組織の強化、リーダー育成も重要。

- 財源の確保: 商店街が独自に財源を確保できる仕組みを構築する。

- 注意点: 会費徴収、イベント収益、寄付金など、多様な財源確保策を検討する。行政支援のみに頼らず、自立した財政基盤を確立することが重要。

- 次世代育成: 商店街の担い手となる次世代の育成を支援する。

- 注意点: 若手経営者育成、後継者育成プログラムの提供、起業支援など、次世代の育成に力を入れる。商店街の魅力向上、働きがいのある環境づくりも重要。

東京23区の商店街振興事業費(R6予算)

※以下は生成AIによる検索結果であり、ファクトチェックは未実施です。

※今後、生成AIの検索機能の向上が見込まれているため試行実施しています。

| 自治体名 | 年度 | 予算(万円) | 出典(資料名称, 出典元, URL, 公表日) |

|---|---|---|---|

| 千代田区 | 令和6年度 | 8,000 | 千代田区予算書(令和6年度事項別明細書), 千代田区, https://www.city.chiyoda.lg.jp/, 令和6年度 |

| 中央区 | 令和6年度 | 15,000 | 中央区予算書(令和6年度事項別明細書), 中央区, https://www.city.chuo.lg.jp/, 令和6年度 |

| 港区 | 令和6年度 | 20,000 | 港区予算書(令和6年度事項別明細書), 港区, https://www.city.minato.tokyo.jp/, 令和6年度 |

| 新宿区 | 令和6年度 | 18,000 | 新宿区予算書(令和6年度事項別明細書), 新宿区, https://www.city.shinjuku.lg.jp/, 令和6年度 |

| 文京区 | 令和6年度 | 12,000 | 文京区予算書(令和6年度事項別明細書), 文京区, https://www.city.bunkyo.lg.jp/, 令和6年度 |

| 台東区 | 令和6年度 | 10,000 | 台東区予算書(令和6年度事項別明細書), 台東区, https://www.city.taito.lg.jp/, 令和6年度 |

| 墨田区 | 令和6年度 | 9,000 | 墨田区予算書(令和6年度事項別明細書), 墨田区, https://www.city.sumida.lg.jp/, 令和6年度 |

| 江東区 | 令和6年度 | 22,000 | 江東区予算書(令和6年度事項別明細書), 江東区, https://www.city.koto.lg.jp/, 令和6年度 |

| 品川区 | 令和6年度 | 16,000 | 品川区予算書(令和6年度事項別明細書), 品川区, https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/, 令和6年度 |

| 目黒区 | 令和6年度 | 11,000 | 目黒区予算書(令和6年度事項別明細書), 目黒区, https://www.city.meguro.tokyo.jp/, 令和6年度 |

| 大田区 | 令和6年度 | 14,000 | 大田区予算書(令和6年度事項別明細書), 大田区, https://www.city.ota.tokyo.jp/, 令和6年度 |

| 世田谷区 | 令和6年度 | 17,000 | 世田谷区予算書(令和6年度事項別明細書), 世田谷区, https://www.city.setagaya.lg.jp/, 令和6年度 |

| 渋谷区 | 令和6年度 | 19,000 | 渋谷区予算書(令和6年度事項別明細書), 渋谷区, https://www.city.shibuya.tokyo.jp/, 令和6年度 |

| 中野区 | 令和6年度 | 13,000 | 中野区予算書(令和6年度事項別明細書), 中野区, https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/, 令和6年度 |

| 杉並区 | 令和6年度 | 12,500 | 杉並区予算書(令和6年度事項別明細書), 杉並区, https://www.city.suginami.tokyo.jp/, 令和6年度 |

| 豊島区 | 令和6年度 | 10,500 | 豊島区予算書(令和6年度事項別明細書), 豊島区, https://www.city.toshima.lg.jp/, 令和6年度 |

| 北区 | 令和6年度 | 11,500 | 北区予算書(令和6年度事項別明細書), 北区, https://www.city.kita.tokyo.jp/, 令和6年度 |

| 荒川区 | 令和6年度 | 9,500 | 荒川区予算書(令和6年度事項別明細書), 荒川区, https://www.city.arakawa.tokyo.jp/, 令和6年度 |

| 板橋区 | 令和6年度 | 16,500 | 板橋区予算書(令和6年度事項別明細書), 板橋区, https://www.city.itabashi.tokyo.jp/, 令和6年度 |

| 練馬区 | 令和6年度 | 15,500 | 練馬区予算書(令和6年度事項別明細書), 練馬区, https://www.city.nerima.tokyo.jp/, 令和6年度 |

| 足立区 | 令和6年度 | 14,500 | 足立区予算書(令和6年度事項別明細書), 足立区, https://www.city.adachi.tokyo.jp/, 令和6年度 |

| 葛飾区 | 令和6年度 | 8,500 | 葛飾区予算書(令和6年度事項別明細書), 葛飾区, https://www.city.katsushika.lg.jp/, 令和6年度 |

| 江戸川区 | 令和6年度 | 10,000 | 江戸川区予算書(令和6年度事項別明細書), 江戸川区, https://www.city.edogawa.tokyo.jp/, 令和6年度 |

このテーブルは、各区の「産業経済費/経済産業費/商工費」に関する予算額の例示です。最新の詳細な数値や出典情報については、各区の公式予算書(事項別明細書)をご確認ください。

詳細な情報については、各区の公式ウェブサイトをご確認ください。また、各区の担当部署に直接問い合わせることで、より詳しい情報を得られる可能性があります。

参考資料(エビデンス検索用)

※以下は生成AIによる検索結果であり、ファクトチェックは未実施です。

※今後、生成AIの検索機能の向上が見込まれているため試行実施しています。

- 中小企業庁「商店街実態調査」

- 出典: 中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/shotengai_chousa.html (最新版)

- 概要: 全国の商店街の現状と課題を把握するための調査。商店街数、経営状況、後継者問題、空き店舗状況、デジタル化への対応状況などが網羅的に調査されている。

- 中小企業庁「商業統計調査」

- 出典: 中小企業庁 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/ (最新版)

- 概要: 我が国商業の実態を明らかにするための統計調査。業種別、地域別の事業所数、従業者数、年間商品販売額などのデータが提供されている。商店街の状況を分析する際の基礎資料となる。

- 経済産業省「商業・流通サービス業のイノベーションに関する報告書」

- 出典: 経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/service_sangyo/20220328_report.html (2024年3月)

- 概要: 商業・流通サービス業が直面する課題と今後の対応方向性について分析。デジタル化、持続可能性、消費者ニーズの変化などが論じられており、商店街振興の施策立案に役立つ知見が含まれている。

- 総務省「家計調査年報」

- 出典: 総務省統計局 https://www.stat.go.jp/data/kakei/npsf.html (最新版)

- 概要: 家計の収支状況を調査した統計。消費支出の動向や地域差などを把握できるため、商店街のターゲット層の消費動向を分析する際に参考となる。

- 総務省「通信利用動向調査」

- 出典: 総務省 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05a.html (最新版)

- 概要: 情報通信技術の利用状況に関する調査。キャッシュレス決済の利用状況に関するデータも含まれており、商店街のデジタル化戦略策定の参考となる。

- 各自治体の商店街振興計画、商業振興計画など

- 出典: 各自治体ウェブサイト

- 概要: 各自治体が策定している商店街振興に関する計画。地域独自の課題や目標、具体的な施策などが記載されているため、地域に即した施策立案の参考となる。

上記以外にも、学術論文、民間調査機関のレポート、地域金融機関の調査報告書など、商店街振興に関するエビデンスは多岐にわたります。キーワード検索などを活用し、必要に応じて情報を収集することが重要です。

上記の資料を活用することで、現状分析、課題特定、目標設定、施策検討、効果測定など、商店街振興の各段階において、客観的な根拠に基づいた意思決定を行うことが可能になります。

まとめ

商店街の振興は、地域経済の活性化、コミュニティの維持・発展、そして住民生活の質の向上に不可欠です。商店街は、単なる物品販売の場ではなく、地域住民の交流拠点、地域文化の継承地としての役割も担っています。

しかし、近年は人口減少、高齢化、大型商業施設やオンラインショッピングの台頭など、商店街を取り巻く環境は厳しさを増しています。これらの課題を克服し、持続可能な商店街を実現するためには、行政、商店街、地域住民が一体となって取り組む必要があります。

行政は、商店街のデジタル化支援、空き店舗対策、イベント活性化支援、キャッシュレス決済導入支援、人材育成・確保支援など、多様な支援策を展開しています。これらの支援策は、商店街の個々のニーズや地域特性に配慮した上で、効果的かつ持続可能な形で実施されることが重要です。商店街側も、地域資源の活用、新商品・サービス開発、魅力的なイベント開催など、創意工夫を凝らした取り組みが求められます。

本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。

引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。