市町村事務の再編:地方制度調査会が検討へ

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。

※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。

※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。

※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

概要:行政システムの大転換点に立つ

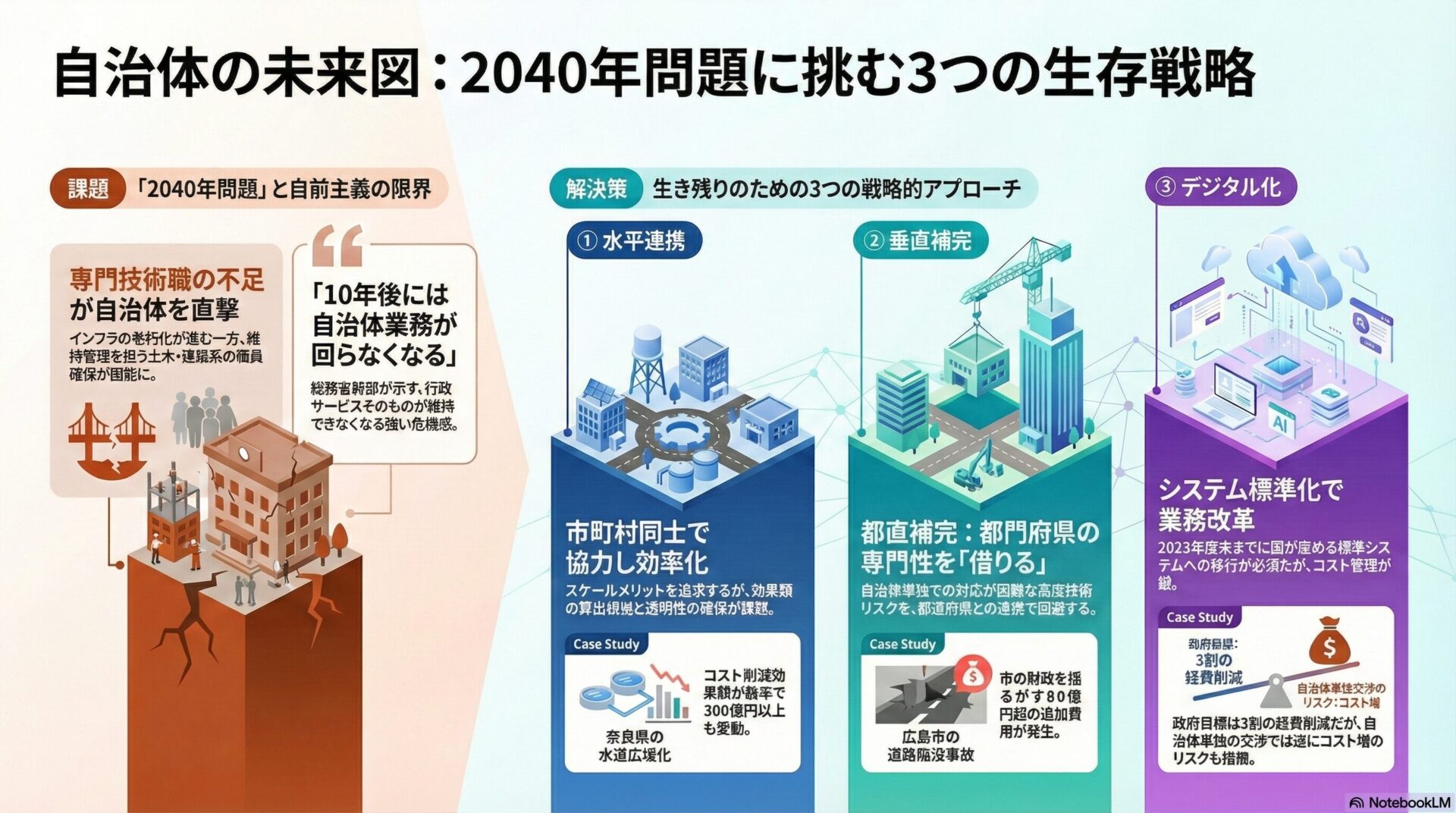

我が国の地方自治制度は、現在、歴史的な転換点を迎えています。これまで国が推進してきた「地方分権」の流れは、人口減少と少子高齢化という抗いがたい構造変化に直面し、新たなフェーズへと移行しつつあります。総務省の研究会が提示し、政府が本格的な検討を開始した「市町村事務の再編パターン」は、従来の「フルセット主義(全ての事務を単独の自治体で完結させる考え方)」からの脱却を意味しています。

本記事では、東京都特別区(23区)の政策立案を担う職員の皆様に向けて、総務省が示した3つの再編パターン――「水平連携」「垂直補完」「デジタル化」――について、その背景、意義、そしてリスクを徹底的に分析します。特に、奈良県の水道広域化における試算の変動や、広島市の大規模インフラ事故による財政的損失といった具体的なケーススタディを通じ、表面的な「効率化」の議論に留まらない、現場視点での深い洞察を提供します。

2026年1月より地方制度調査会での議論が本格化するこのタイミングにおいて、特別区はいかにして「自治」を守りつつ、現実的な「持続可能性」を確保すべきか。その政策立案に資する論点と客観的根拠を提示します。

地方制度調査会とは

地方制度調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じて地方制度に関する重要事項を調査・審議する、内閣府の重要な附属機関です。構成員は国会議員、地方六団体の代表、学識経験者など約30名で組織され、政治、現場、専門家の視点を融合して議論を行います。

その答申は極めて重い意味を持ち、過去には「平成の大合併」や「中核市制度の創設」、「地方分権改革」など、日本の自治体システムの骨格を変える改革の出発点となってきました。現在も、人口減少やデジタル化といった「2040年問題」に対応するため、基礎自治体のあり方や都道府県との役割分担を再定義する議論を行っており、その結論は将来の地方自治法改正に直結する強い影響力を有しています。

意義:なぜ今「事務再編」なのか

「2040年問題」とフルセット主義の限界

日本の自治体行政は長らく、基礎自治体が住民サービスからインフラ管理までを包括的に担う「フルセット主義」を前提としてきました。しかし、生産年齢人口が急激に減少する「2040年問題」を前に、この前提は崩れ去ろうとしています。特に深刻なのが、土木・建築・化学などの「技術職」の不足です。

インフラの老朽化が進行する一方で、それを診断・維持管理する専門職員の確保が困難になっており、総務省幹部が「放置すれば10年後には自治体業務が回らなくなる」と危機感を露わにする通り、事務処理そのものに支障が生じかねない事態に陥っています。

特別区における「意義」の特殊性

人口減少に悩む地方町村と異なり、東京都特別区は人口流入と豊富な税収があると思われがちです。しかし、特別区においても「技術継承の断絶」と「行政需要の複雑化」は深刻です。団塊世代の大量退職以降、ベテラン層の技術的知見が十分に継承されないまま、都市インフラの更新時期を迎えています。

特別区にとっての事務再編の意義は、単なる「コスト削減」ではありません。高度化する都市機能を維持するために、自前主義の限界を認め、他区や東京都、そしてデジタル技術という「外部リソース」を戦略的に取り込むことで、行政サービスの質(Quality of Service)を死守することにあります。

歴史・経過:地方分権から「集権的連携」へ

第一次地方分権改革(1999年〜)

1999年の地方分権一括法の成立以降、政府は「国から都道府県へ、都道府県から市町村へ」という権限移譲を推進してきました。これは「住民に最も身近な行政主体が、総合的に行政を担う」という理念に基づくものでした。特別区においても、清掃事業の移管(2000年)など、東京都からの権限移譲が進み、「自治権の拡充」が悲願とされてきました。

「2040構想」の登場と方向転換(2018年〜)

潮目が変わったのは、総務省が「自治体戦略2040構想研究会」の報告書を公表した2018年頃からです。ここで初めて、「スマート自治体への転換」と並んで「圏域マネジメント」等の概念が打ち出され、小規模自治体が単独で生き残ることの困難さが公式に認められました。

再編パターンの具体化(2024年〜)

そして現在、政府はさらに一歩踏み込み、これまでの分権の流れを一部逆転させるかのような「垂直補完(市町村から都道府県への事務移管)」を含む再編案を提示しました。2024年9月には総務省が全都道府県の担当者を集めた会議を開催し、都道府県が主導して市町村との協議を進めるよう促しています。これは、地方自治の歴史において「再集権化」とも取れるパラダイムシフトであり、特別区のあり方にも根本的な問いを投げかけています。

現状データとケーススタディ:数字が語るリスクと機会

政策立案においては、抽象的な概念だけでなく、具体的な数字と失敗事例から学ぶ姿勢が不可欠です。ここでは、3つの再編パターンに関連する重要なデータと事例を深掘りします。

水平連携の現実:奈良県水道一体化に見る「数字の魔術」

「水平連携(市町村同士での広域処理)」は、スケールメリットによるコスト削減が期待されます。しかし、その「効果額」の算出には高度な政治的判断が介入しやすく、透明性が欠如すれば将来的な禍根となります。

変動する効果額の推移

奈良県全域での水道事業統合(水平連携の一形態)において、県が提示した統合によるコスト削減効果額(メリット)は、わずか数年で激しく乱高下しました。

- 2018年当初:

- 800億円

- 広域化の定義を広くとらえ、施設統廃合による投資抑制を最大限に見積もる

- 800億円

- 2020年6月:

- 500億円

- 詳細検討の結果、下方修正される。当初比 約37.5%減

- 500億円

- 2020年11月:

- 686億円

- 再度の修正で増額。国の補助金収入や投資抑制額の再計算を含む

- 686億円

この事例から読み取るべきは、広域連携における「財政効果」は、前提条件(どの施設を廃止するか、国の補助金がいくら入るか)によって数百億円単位で変動するという事実です。さらに、この変動理由に関する公文書の開示請求に対し、県側が「文書が存在しない」と回答したことは、広域行政組織(一部事務組合や企業団)におけるガバナンスの不透明さを浮き彫りにしました。 特別区が他区と共同で事務処理を行う際、提示された「コスト削減額」を鵜呑みにせず、その算出ロジックと変動リスク(感度分析)を確認する必要があります。

垂直補完の必要性:広島市道路陥没事故に見る「技術の空洞化」

「垂直補完(市町村の事務を都道府県に移す)」が検討される最大の理由は、技術職員の不足によるインフラ管理能力の低下です。政令指定都市である広島市で発生した大規模事故は、基礎自治体が単独で高度な工事を監理することのリスクを示唆しています。

インフラ事故による財政的損失の規模

広島市西区で発生した道路陥没事故(シールドトンネル工事起因)では、当初の見積もりを遥かに超える莫大な復旧費用が発生しています。

- 当初復旧見込:

166億円(雨水管整備工事等の費用として計上されていたものに追加) - 事故直接対応費:

約82億円(事故対応のために新たに追加が必要となった費用) - (内訳)復旧工事:

約40億円(埋め戻しや地盤改良など) - (内訳)調査費:

約30億円(シールドマシン内部の調査等。調査完了まで約2年を要する) - (内訳)補償費:

約12億円(被害を受けた住民等への補償) - 総影響額:

数百億円規模(工期遅延による社会的損失を含めるとさらに増大)

この事故は、シールドマシンという高度な技術を要する工事において、発注者である市側の監督体制が十分機能していたかという問いを投げかけます。特別区においても、地下鉄や大規模排水施設などの工事は日常的に行われています。もし区単独で技術者を確保できない場合、東京都(垂直方向)の技術力を活用しなければ、ひとたび事故が起きれば区の財政を揺るがす数十億円〜数百億円の損失につながるリスクがあります。これが「垂直補完」を真剣に検討すべき客観的根拠です。

デジタル化の期限とコスト:政府ロードマップの現実

「デジタル化」による事務の共通化・標準化は、3つ目の再編パターンであり、最も期限が迫っている課題です。

「2025年度末」の崖と猶予措置

デジタル庁は、自治体の基幹業務システム(住民基本台帳、税、福祉など20業務)について、2025年度末(2026年3月)までに標準準拠システムへ移行することを求めています。

- 目標期限:

2025年度末までにガバメントクラウド上の標準システムへ移行。 - 猶予措置(難易度特例):

2024年12月の閣議決定により、移行の難易度が極めて高いシステムや、ベンダーのリソース逼迫がある場合には、2026年度以降の移行も許容される方針が示されました。

コスト削減目標のハードル

政府は、標準化とガバメントクラウドの活用により、2018年度比で運用経費の「3割削減」を目指しています。

しかし、山口県などの先行事例では、県と市町が一体となったワークショップや共同交渉を行って初めてコスト適正化の効果が見え始めています。個別の自治体がバラバラにベンダーと交渉していては、クラウド利用料の高止まりや移行コストの増大により、かえってコスト増になるリスクも指摘されています。

政策立案への示唆:特別区が採るべき戦略

以上の分析とデータを踏まえ、東京都特別区の職員が今後、具体的な政策や計画を立案する際に考慮すべき示唆(インプリケーション)を整理します。

水平連携:説明責任のある広域連携モデルの構築

特別区間での水平連携(例:図書館システムの共同化、福祉施設の相互利用、ごみ処理の共同化)を進めるにあたっては、奈良県の事例を反面教師とする必要があります。

- 動的シミュレーションの提示:

単一の「メリット額」を示すのではなく、将来の人口推計や物価上昇、補助金カットのリスクを織り込んだ複数のシナリオ(ベストケース・ワーストケース)を議会や住民に提示する政策を立案してください。 - 「組合」から「協約」へ:

一部事務組合のような硬直的な組織を作るのではなく、より柔軟で離脱もしやすい「連携協約」の活用を検討すべきです。これにより、自治権を過度に手放すことなく、スケールメリットを追求できます。 - 情報公開の徹底:

広域連携を行う組織の意思決定プロセス(議事録、費用負担の根拠)が、各区のウェブサイト等で即座に確認できる仕組みを、「協定書」の中に明記することを提案すべきです。

垂直補完:東京都との「戦略的依存関係」

「都区制度」という特殊な環境にある特別区にとって、垂直補完は「都への従属」と捉えられがちです。しかし、広島の事故リスクを考慮すれば、メンツよりも実利(安全性)を取るべき領域があります。

- 技術的監査機能(テクニカル・オーディット)の委託:

大規模な土木工事や特殊な施設建築において、区の職員だけで施工管理を行うのが困難な場合、東京都の建設局や下水道局からスポットで技術支援を受ける、あるいは監督業務そのものを都に委託する枠組みを提案すべきです。これは「権限を返す」のではなく、「専門性を借りる(垂直補完)」という発想です。 - リスクヘッジとしての補完:

政策立案書において、「なぜ自前でやらないのか」という問いに対しては、「単独実施に伴うリスクコスト(広島の事例では80億円超)を回避するため」というロジックを用いてください。

デジタル化:標準化を「業務改革(BPR)」の武器に

標準化への対応は、単なるシステム更新ではありません。特別区独自の細やかなサービス(Add-on)をどこまで残すかという、高度な政治判断を伴います。

- 「猶予措置」の戦略的活用:

2024年12月の方針改定で示された「2026年度以降の移行」という選択肢を、逃げ道ではなく「戦略的猶予」として捉えてください。ベンダーのリソースが不足している現状で無理に2025年度末に間に合わせようとすれば、品質低下やコスト高を招く恐れがあります。ベンダーと綿密に協議し、リスクが高い場合は堂々と猶予措置の適用を申請するロードマップを描くことが、結果として区民の利益になります。 - 広域クラウド調達:

山口県の事例が示すように、クラウドの調達や運用保守については、各区が個別に行うのではなく、特別区長会などを通じて23区全体、あるいはブロック単位で共同交渉を行う「水平連携×デジタル」のアプローチがコスト削減の鍵となります。

まとめ

本記事では、総務省が示した市町村事務の再編パターンに基づき、特別区が直面する課題と解決策を論じてきました。結論として、これからの特別区行政に求められるのは、以下の3点に集約される「賢明な依存」の戦略です。

第一に、水平連携においては、経済的メリットの数字を鵜呑みにせず、その算出根拠と変動リスクを冷徹に見極めるガバナンス能力を持つことです。奈良県の事例が示す通り、透明性の欠如は将来的な不信と財政リスクを招きます。

第二に、垂直補完においては、過去の分権改革の経緯に固執せず、高度な技術的リスクを東京都という広域自治体に分散させる勇気を持つことです。広島市の事例が教えるのは、技術力の空洞化を放置したままの自前主義は、市民の生命と財産を危険に晒すということです。

第三に、デジタル化においては、国の定めた期限と標準仕様を遵守しつつも、独自の行政サービス水準を守るための交渉と調整に、広域連携(スケールメリット)を活用することです。

「自治」とは、すべてを自分たちで行うこと(Do it yourself)ではなく、最適な手段を選択し管理する能力(Management)へと定義が変わろうとしています。2040年を見据え、この3つの再編パターンを自在に組み合わせた政策を立案できるかどうかが、特別区の未来を左右することになるでしょう。

-320x180.jpg)

-320x180.jpg)