【東京都】営農実践農場

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。

※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。

※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。

※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

概要

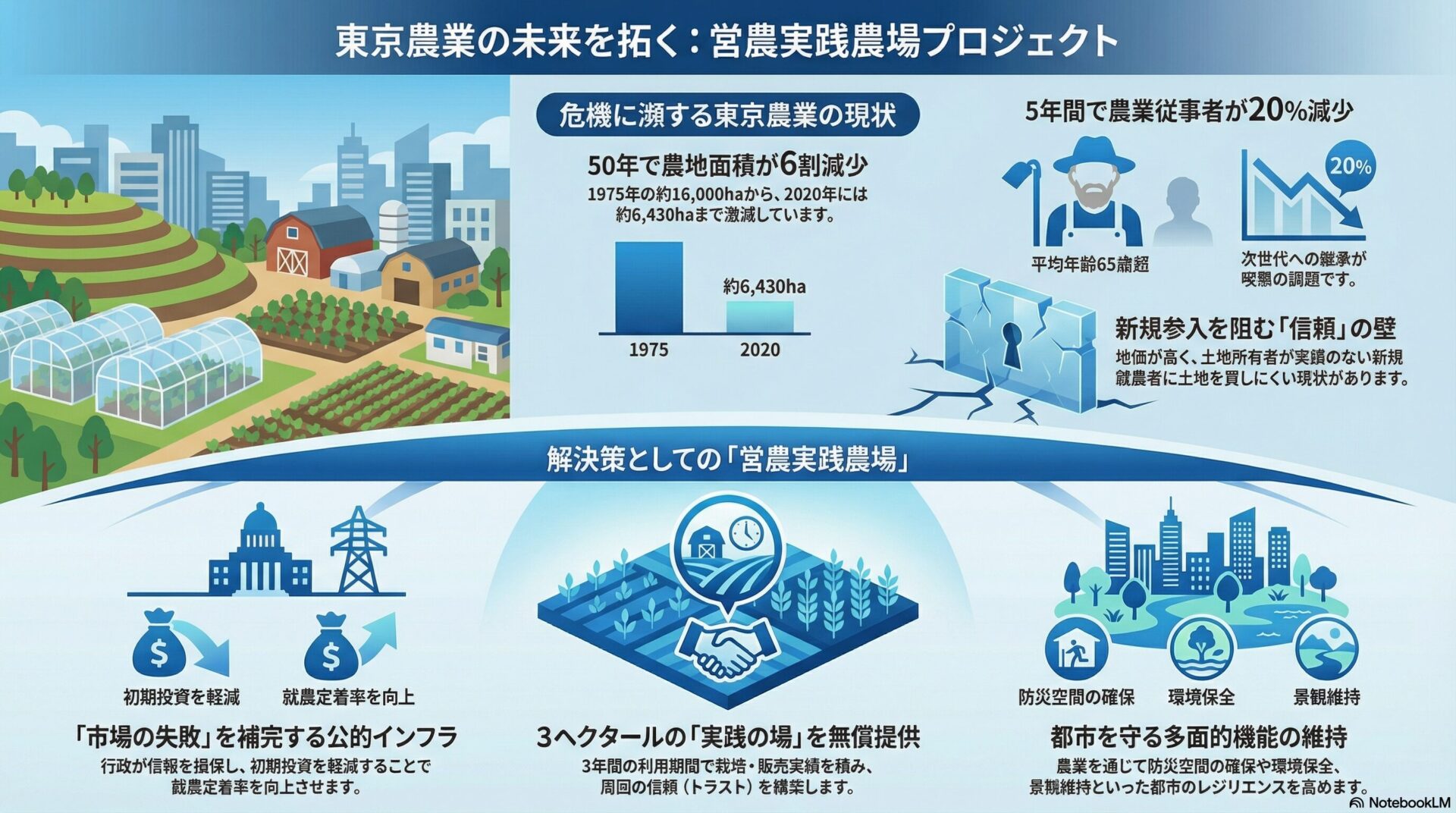

東京都産業労働局が推進する「営農実践農場」の利用者募集は、都市部における新規就農の最大の壁である「農地確保」と「技術実証」を同時に解決するための先進的なモデルケースです。八王子市に整備された約3ヘクタールの広大なフィールドを舞台に、都内で本格的な農業経営を目指す志の高い人材を公募・選抜します。本取組は「2050東京戦略」の一環として位置づけられており、単なる生産支援にとどまらず、都市の防災機能や環境保全機能を担う貴重な農地を次世代へ確実に継承するための布石となっています。行政が「信頼の担保者」として介在することで、農地所有者と新規参入者のマッチングを円滑化し、持続可能な都市農業の確立を目指す点に最大の特徴があります。

営農実践農場の意義

東京で農業を志す者にとって、最大の障壁は物理的な土地の不足ではなく、土地所有者との「信頼関係の構築」にあります。地価が高く、宅地転用の誘惑が強い東京では、農地所有者は見ず知らずの第三者に土地を貸し出すことに極めて慎重です。

本事業の意義は、行政が選抜した意欲ある就農希望者に対し、15アール規模の実践の場を提供し、そこで「実際に稼ぐ力」と「丁寧な管理能力」を証明させることにあります。利用者がこの農場での活動を通じて周辺農家に「プロとしての資質」を認められることで、将来的な本就農に向けた農地借入れの道が拓かれます。これは、行政が民間のマッチングリスクを低減させる、高度な「社会的信用供与」の仕組みであると言えます。

歴史・経過:都市農業政策の転換点

日本の都市農業政策は、長らく「宅地化すべきもの」という認識の下にありましたが、1990年代の生産緑地制度の改正や、2015年の「都市農業振興基本法」の制定を経て、「都市にあるべきもの」へとその価値が再定義されました。

東京都においても、これまでは農業大学校などでの「教育」に主眼が置かれてきました。しかし、教育を終えた後の「自立に向けた実習期間」を支える場が不足していたことが、就農希望者の離脱を招く要因となっていました。今回の営農実践農場は、2022年の生産緑地法の特定生産緑地指定のピークを越え、農地の流動化が現実味を帯びる中で、受け皿となる「即戦力」を育成するために、令和8年3月の開設に向けた準備が進められてきました。

現状データ:数字で見る東京農業の課題

加速する農地の減少

東京都内の農地面積は、都市開発の進展とともに激減してきました。1975年には約16,000ヘクタール存在した農地は、2000年には約9,190ヘクタールへと減少し、さらに2015年には約7,160ヘクタール、2020年には約6,430ヘクタールまで縮小しています。過去45年間で約6割もの農地が失われた計算になります。

担い手の深刻な減少と高齢化

農地以上に深刻なのが、現場を支える「人」の減少です。東京都の基幹的農業従事者数は、2015年の11,104人から2020年には8,879人へと、わずか5年間で約20%も減少しました。さらに、従事者の平均年齢は65歳を超え、70代以上がボリュームゾーンとなっています。

一方で、新規就農への関心は高く、都内の相談件数は高水準を維持しています。しかし、実際に就農に漕ぎ着け、定着できるのは年間150〜200人程度に留まっており、この「意欲」と「定着」のギャップを埋めることが政策的な至上命題となっています。

政策立案の示唆

行政側の意図と取組を行う理由

行政がこれほど大規模な農地と設備を無償で提供する背景には、市場原理だけに任せていては「東京から農業が消滅する」という危機感があります。地価が高い東京では、農業の収益性だけで農地を維持することは経済的に困難です。

しかし、農地には食料供給以外にも、災害時の避難空間、ヒートアイランド現象の緩和、子供たちの食育、景観保全といった多大な「外部経済効果」があります。これらの公共的価値を守るために、行政が初期コストを負担し、就農のハードルを下げることは、長期的な都市管理コストを抑制する合理的な投資であると考えられています。

期待される効果:就農の「見える化」とリスク軽減

本事業により、新規就農者の技術レベルと経営能力が「見える化」されます。3年間の利用期間中に一定の収益を上げ、近隣住民とのトラブルなく営農できることを証明できれば、民間農地の借入れ成功率は飛躍的に高まります。

また、管理棟や野菜販売用自動販売機、井戸などのインフラが完備された環境でスタートできるため、初期の過大な設備投資による借金苦を防ぎ、経営が軌道に乗るまでのキャッシュフローを安定させる効果も期待されます。

課題と次のステップ

最大の課題は、3年間の貸付終了後の「着地先」の確保です。実践農場内での成功を、いかにスムーズに近隣の民間農地への移転につなげるか、行政による伴走支援が不可欠です。

次のステップとしては、こうした実践農場の卒業生を「地域農業のリーダー」として位置づけ、スマート農業の導入や、地元の学校給食への供給網の構築など、経営の多角化を支援するフェーズに移行することが求められます。

特別区への示唆:消費地としての貢献と小規模農地の活用

多摩地域に比べて農地が極めて少ない特別区においても、本施策から学ぶべき点は多いと言えます。

第一に、23区内に残る貴重な生産緑地を「単なる緑」ではなく「食の生産拠点」として維持するため、区独自の就農支援策を検討することです。

第二に、多摩地域の実践農場で育った若手農家との連携です。区内のマルシェやスーパーで、こうした「東京の未来を担う農家」の作物をブランド化して販売することは、地産地消の推進と区民の防災意識向上につながります。生産(多摩)と消費(区部)を繋ぐ広域連携の視点が、これからの都市農業施策には欠かせません。

まとめ

東京都が展開する「営農実践農場」は、農地面積が約45年で6割減少し、担い手が5年で2割減少するという厳しい現実に対する、行政の強力な意思表示です。土地を貸し、技術を磨かせ、信頼を付与するというプロセスを公的に制度化することで、都市部における就農の構造的な障壁を打破しようとしています。

この取組は、単なる一産業の振興策ではなく、都市のレジリエンス(強靭性)を高め、次世代に豊かな環境を引き継ぐための戦略的なインフラ整備であると捉えるべきです。自治体職員には、この農場を起点として生まれる新しい農業の形を注視し、それぞれの地域特性に応じた形で、生産者と消費者の橋渡しを行う役割が期待されています。東京という巨大都市において農業が共生し続けるためには、こうした現場レベルでの実践と、それを支える行政の柔軟な発想が不可欠なのです。

-320x180.jpg)

-320x180.jpg)