【企画課】SDGs普及啓発 完全マニュアル

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。

※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。

企画課におけるSDGs普及啓発業務の根幹

業務の意義と目的:なぜ自治体がSDGsに取り組むのか

持続可能な開発目標(SDGs)の推進は、現代の地方自治体職員、とりわけ総合計画を司る企画課の職員にとって、単なる国際的な流行への対応ではありません。それは、自治体の根源的な使命である「住民の福祉の向上」と「持続可能な地域社会の実現」を達成するための、極めて強力かつ体系的な羅針盤です。自治体がSDGsに取り組むことには、大きく分けて三つの核心的な意義が存在します。

第一に、「地域住民の生活の質の向上」です。SDGsが掲げる17のゴールは、健康と福祉(ゴール3)、質の高い教育(ゴール4)、安全な水とトイレ(ゴール6)、住み続けられるまちづくり(ゴール11)など、基礎自治体が提供する行政サービスと密接に結びついています。これらの目標達成に向けた取り組みは、住民が安全で、健康で、文化的な生活を享受できる環境を整備するという、自治体の最も基本的な役割を果たすことに直結します。

第二に、「地域の活性化」への貢献です。少子高齢化や都心部への人口集中が進む中、多くの自治体は地域の持続可能性という課題に直面しています。SDGsへの取り組みは、地域経済の好循環を生み出し、新たな雇用を創出する(ゴール8)だけでなく、環境に配慮した魅力的なまちづくりを通じて、子育て世代の移住・定住を促進し、人口流出を防ぐ効果も期待できます。これは、地方創生の実現に資する重要なアプローチです。

第三に、「地域の課題や魅力の再発見」という側面です。SDGsという世界共通の枠組みを通して自らの地域を見つめ直すことで、これまで潜在化していた課題(例えば、ジェンダー間の格差や特定の層の貧困など)が可視化される一方、地域が持つ独自の資源や文化、産業といった魅力にも改めて光を当てることができます。このプロセスを通じて、より的確で効果的な政策立案が可能となります。

そして、これらの意義を束ねる上で、SDGsが持つ「共通言語」としての機能は極めて重要です。従来、行政組織は福祉、環境、産業といった縦割りの構造で運営されがちでした。しかし、経済・社会・環境の三側面を統合的に扱うSDGsの枠組みは、これらの垣根を越えた政策の連携を促します。例えば、公園整備計画を立案する際、単なる緑化(ゴール15)だけでなく、住民の健康増進(ゴール3)、コミュニティの醸成(ゴール11)、さらには近隣商店街の活性化(ゴール8)といった多角的な視点からの検討が自然と求められるようになります。さらに、この「共通言語」は、企業やNPO、大学といった外部のステークホルダーとの連携においても強力な触媒となります。多くの民間企業がSDGsを経営戦略に組み込んでいる今日、行政が「ゴール8と11の達成に貢献する公民連携事業」を提案することは、内部的な行政用語で説明するよりも遥かに円滑なパートナーシップの構築を可能にするのです。このように、SDGsは単なる目標リストではなく、庁内および地域全体の連携を促進し、行政運営そのものを変革するポテンシャルを秘めたツールであると言えます。

歴史的変遷:アジェンダ21からSDGsへ

地方自治体における持続可能性への取り組みは、SDGsによって初めて始まったものではありません。その源流を理解することは、現在の業務の文脈を深く把握する上で不可欠です。この流れは、1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された地球サミットで採択された「アジェンダ21」に遡ります。アジェンダ21は、持続可能な開発を実現するための具体的な行動計画であり、その中で地方自治体の役割の重要性が強調され、「ローカルアジェンダ21」として世界中の自治体での策定が推奨されました。

当時のローカルアジェンダ21は、主に環境問題への対応が中心であり、多くの自治体で環境基本計画策定の動きを加速させるなど、日本の環境行政に大きな足跡を残しました。しかし、その後のミレニアム開発目標(MDGs)を経て、2015年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」、すなわちSDGsは、この流れを大きく転換・発展させるものでした。

この変遷における最も重要な変化は、二つのキーワード、「統合性」と「普遍性」に集約されます。第一に、SDGsは環境だけでなく、経済・社会の三つの側面を不可分なものとして統合的に取り組むことを求めています。これにより、環境保全と経済成長がトレードオフの関係ではなく、両立しうる、あるいは相乗効果を生み出すべきものであるという考え方が明確に示されました。第二に、「誰一人取り残さない」という理念に象徴される「普遍性」です。開発途上国を主眼としていたMDGsとは異なり、SDGsは先進国を含む全ての国、そして国内の全ての地域、全ての人が取り組むべき普遍的な目標とされています。

この歴史的な進化は、地方自治体の役割に関する哲学の根本的な変化を映し出しています。それは、「ガバメント(統治)」から「ガバナンス(協治)」への移行です。かつてのローカルアジェンダ21が、主に行政(ガバメント)が主体となって計画を策定・実行するモデルであったのに対し、SDGsは行政、住民、企業、NPO、教育・研究機関といったあらゆるステークホルダーの「参画」を大原則としています。この文脈において、企画課の職員に求められる役割は、もはや計画を策定し、事業を執行するだけの「実行者」ではありません。多様な主体間の対話を促進し、利害を調整し、新たな連携を生み出す「ファシリテーター」や「コーディネーター」としての能力が不可欠となっています。この歴史的背景を理解することは、なぜ現代のSDGs推進業務において、後述するステークホルダー連携やコミュニケーションのスキルがこれほどまでに重要視されるのかを理解するための鍵となります。

法的・政策的根拠:国の指針と自治体の計画

特別区におけるSDGs普及啓発業務は、職員個々の意欲や思いつきで行われるものではなく、国際的な合意から国の戦略、そして各区の計画へと連なる、明確な政策的・法的根拠に基づいています。この体系を理解することは、業務の正当性を確保し、効果的な事業立案を行う上での基礎となります。

まず、国家レベルでは、2016年5月に内閣総理大臣を本部長とする「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部」が設置され、日本のSDGs達成に向けた司令塔としての役割を担っています。同年12月には、国内外の取り組みを統括する中長期的な国家戦略として「SDGs実施指針」が策定されました。この指針は、SDGsの理念である「普遍性」「包摂性」「参画型」「統合性」「透明性と説明責任」の5つの原則を重視するとともに、日本が特に注力すべき8つの優先課題(例:「あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現」「成長市場の創出、地域活性化」など)を特定しています。この指針は固定的なものではなく、社会情勢の変化を踏まえて定期的に改定されており(2019年、2023年など)、常に最新の動向を把握しておく必要があります。

国はさらに、自治体の優れた取り組みを後押しするため、「SDGs未来都市」及び「自治体SDGsモデル事業」という選定制度を設けています。SDGs未来都市は、SDGsの理念に沿って、経済・社会・環境の三側面の新しい価値創出を通じて持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い都市・地域を選定するものであり、モデル事業は特に先導的な取り組みに対して資金的支援を行うものです。

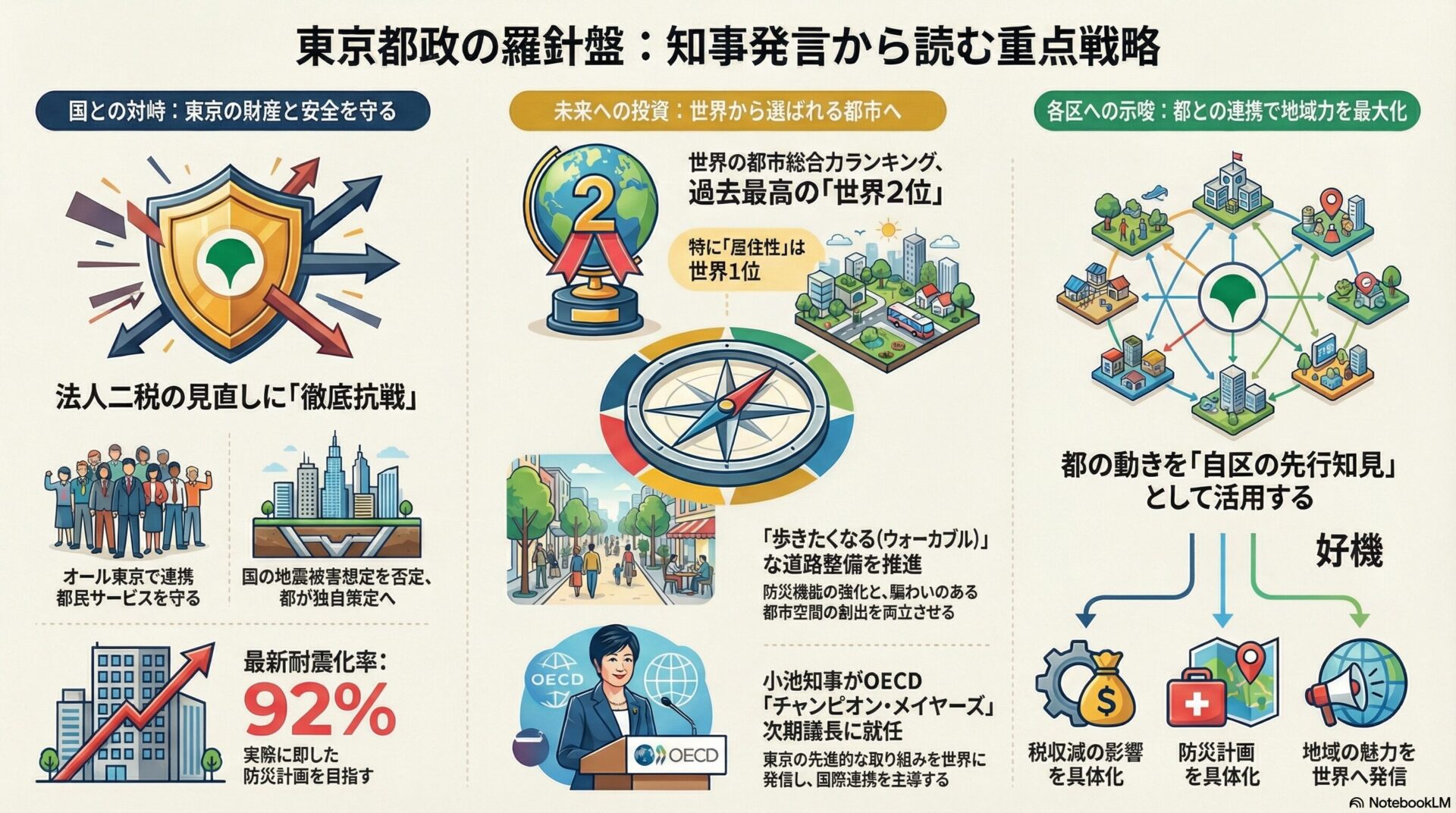

これらの国の動きは、東京都の総合計画などを経て、各特別区の行政計画に具体的に反映されます。多くの特別区では、最上位計画である基本構想や基本計画の改定にあたり、SDGsの理念やゴールを明確に位置づけるようになっています。企画課が立案する個別のSDGs普及啓発事業は、この各区の基本計画を直接的な根拠として実施されることになります。職員は、自らが担当する事業が、区の計画、ひいては国の指針や世界の目標とどのようにつながっているのかを常に意識し、説明できることが求められます。以下の表は、この政策体系を一覧化したものであり、事業立案や予算要求、議会説明などの場面で活用してください。

| 文書名 | 策定主体 | 主要な目的・概要 | 特別区業務との関連性 |

| 2030アジェンダ | 国際連合 | 17のゴールと169のターゲットから成る、世界の持続可能な開発のための行動計画。「誰一人取り残さない」が基本理念。 | 全てのSDGs関連業務の最上位に位置する理念的根拠。 |

| SDGs実施指針 | 日本政府 (SDGs推進本部) | 日本におけるSDGs達成のための中長期的な国家戦略。8つの優先課題を特定。 | 国の重点分野を示し、自治体の取組の方向性をガイドする。補助金や支援事業の根拠となる。 |

| 東京都総合実施計画等 | 東京都 | 東京都の長期的なビジョンと政策の方向性。SDGsの視点が組み込まれている。 | 特別区の計画策定における上位計画。広域的な課題(環境、防災等)で都との連携が必要な分野の根拠となる。 |

| 各区の基本構想・基本計画 | 各特別区 | 各区の最も基本的な行政運営の指針。近年、SDGsの理念を反映した改定が進んでいる。 | 企画課が立案する全てのSDGs普及啓発事業の直接的な根拠となる計画。 |

| SDGs未来都市計画 | 選定された各自治体 | 「SDGs未来都市」に選定された自治体が策定する、経済・社会・環境の三側面を統合した具体的な行動計画。 | 先進事例として、他区が事業を立案する際の重要な参考資料となる。 |

SDGs普及啓発業務の標準業務フロー

Step 1: 庁内推進体制の構築と目標設定

SDGsの普及啓発を実効性のあるものにするための第一歩は、強固な庁内推進体制を構築することです。SDGsは特定の部署だけで完結するものではなく、全庁的な取り組みが不可欠であるため、まずは区長をトップとする明確なリーダーシップの下、全庁的な推進本部やタスクフォースを設置することが極めて重要です。この推進体制において、企画課は全体の司令塔としての役割を担います。

この体制構築と並行して行うべきが、目標設定です。これは、ゼロから全く新しい計画を策定するというよりも、既存の区の基本構想や基本計画といった最上位計画と、SDGsの17ゴール・169ターゲットを照らし合わせる「マッピング」作業から始まります。この作業を通じて、区の既存の戦略や施策が、SDGsのどのゴールに貢献しているのかを明確にし、同時に、これまで十分に光が当てられてこなかった課題や、取り組みが手薄なゴール(ギャップ)を特定します。

このプロセスにおいて、企画課が果たすべき役割は、全てのSDGs関連事業を自ら実行する「プレイヤー」ではなく、各部署の取り組みをSDGsという共通の枠組みの下で束ね、方向性を示す「オーケストラの指揮者」に例えることができます。各部署は、いわばそれぞれの楽器(福祉サービス、公園管理、産業振興など)を演奏する専門家です。企画課の役割は、彼らに対してSDGsという「楽譜」を提供し、それぞれの演奏がバラバラにならず、区全体のビジョンという一つの調和した交響曲となるように導くことです。例えば、健康福祉部に対して、彼らが行う健康増進事業がゴール3の達成にどう貢献するかを可視化させ、環境清掃部には、公園管理業務がゴール11や15の文脈でどのような価値を持つかを認識させる、といった調整機能が求められます。この「指揮者」としての役割認識が、全庁的なSDGs推進を成功させる鍵となります。

Step 2: 現状分析と課題の可視化

推進体制と大まかな目標が定まったら、次に行うべきは、データに基づいた客観的な現状分析です。効果的な施策を立案するためには、「現在地」を正確に把握することが不可欠です。このステップでは、定量的・定性的な両側面から、区が直面する課題を可視化していきます。

まず、定量的な分析として、SDGsの各ゴールに関連する様々な基礎データを収集します。例えば、ごみのリサイクル率(ゴール12)、保育所の待機児童数(ゴール4, 5)、区内の温室効果ガス排出量(ゴール13)、高齢者の健康寿命(ゴール3)といった統計データがこれにあたります。収集したデータは、ただ眺めるだけでなく、東京都全体の平均値や全国平均、あるいは自区の基本計画で定めた目標値と比較(ベンチマーキング)することで、自区の強みと弱みを客観的に評価します。国連地域開発センター(UNCRD)が公表している自治体SDGs達成度評価レポートなどは、全国的な傾向や地域間の差異を把握する上で有益な参考資料となります。

次に、定性的な分析として、住民アンケートやワークショップ、各種団体へのヒアリングなどを通じて、数値データだけでは見えてこない地域の課題や住民のニーズを掘り起こします。例えば、「公園の数は足りているが、高齢者が安心して使えるベンチが少ない」「多文化共生の機運は高まっているが、外国人住民が必要な情報にアクセスしにくい」といった、現場の生の声が重要な情報源となります。

これらの分析結果に基づき、特に優先的に取り組むべきゴールやターゲットを絞り込み、具体的な数値目標、すなわち重要業績評価指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定します。例えば、「3年間で食品ロスを10%削減する」「女性管理職比率を5年間で20%に引き上げる」といった、具体的で測定可能なKPIを設定することが、後の進捗管理(PDCAサイクルの「Check」)の土台となります。このKPI設定は、漠然とした理念を具体的な行政活動へと落とし込むための極めて重要なプロセスです。

Step 3: 具体的施策の企画・立案

現状分析によって課題が明確になったら、いよいよそれを解決するための具体的な施策を企画・立案する段階に入ります。このステップは、分析結果を行動計画へと転換する、創造性が求められるプロセスです。

施策立案において最も重視すべき原則は、SDGsが持つ「統合性」です。優れたSDGs施策は、単一の課題解決に留まらず、複数のゴールに同時に貢献する相乗効果を生み出します。例えば、地域の空き家を活用して、高齢者と若者が交流できる「多世代交流拠点」を整備する事業を考えてみましょう。この事業は、空き家問題の解決(ゴール11)だけでなく、高齢者の孤立防止と健康増진(ゴール3)、若者への居住支援(ゴール1, 10)、地域コミュニティの活性化(ゴール11)、さらには拠点運営を通じた新たな雇用の創出(ゴール8)など、多岐にわたるゴールに貢献するポテンシャルを秘めています。このように、一つのアクションで複数の効果を狙う「統合的解決」の視点を持つことが、企画課職員には求められます。

ステークホルダーマッピングと連携戦略

具体的な施策の骨子が見えてきた段階で、計画を окончательно 固める前に不可欠な作業が「ステークホルダーマッピング」です。これは、提案する施策に関わるであろう様々な関係者を洗い出し、その関係性を地図のように可視化するプロセスです。

具体的には、以下の問いについて検討します。

- 受益者は誰か?: この施策によって直接的・間接的に利益を得るのはどの層の住民や団体か。

- 影響を受けるのは誰か?: 施策の実施によって、何らかの不利益や変化を被る可能性のある人はいるか。

- 協力者は誰か?: 施策の成功のために、知識、資金、人材、ネットワークなどのリソースを提供してくれる可能性のある企業、NPO、大学、地域団体はどこか。

- 反対者は誰か?: 施策に対して、懸念や反対意見を持つ可能性のある人はいるか。

このマッピングを行うことで、誰と、いつ、どのように連携すべきかという具体的な戦略を立てることができます。例えば、「多世代交流拠点」の事業であれば、地域の社会福祉協議会、不動産業者、大学の建築学部、地元の建設会社、高齢者団体、若者支援NPOなどが重要なステークホルダーとして浮かび上がってくるでしょう。彼らを早期の段階から計画に巻き込むことで、より実現可能性が高く、地域の実情に即した施策へと磨き上げることが可能になります。この戦略的な準備が、次のステップである「多様なステークホルダーとの連携」を成功に導くための土台となります。

Step 4: 多様なステークホルダーとの連携

企画した施策を絵に描いた餅で終わらせず、地域社会に実装していくためには、行政単独の力だけでは限界があります。SDGsの基本原則である「参画型」アプローチに基づき、多様なステークホルダーとの連携を積極的に構築することが不可欠です。

連携の形態は多岐にわたります。最も代表的なものが、企業との連携、いわゆる「公民連携(Public-Private Partnership: PPP)」です。これは、単にイベントへの協賛を依頼するといった従来の関係性を超え、地域の課題解決に向けた共同事業体として協働するものです。例えば、区内のIT企業と連携して高齢者向けのデジタルデバイド解消講座を開催したり、食品メーカーと協力してフードバンク活動を組織化したりするなど、企業の持つ専門知識や技術、ネットワークを行政サービスに活かす取り組みが考えられます。

住民との連携も、一方的な情報提供から「協働」へと深化させる必要があります。住民参加のワークショップやタウンホールミーティングを開催し、計画段階から住民の意見を吸い上げることはもちろん、住民自身が主体となって地域課題解決に取り組む活動を支援する仕組み(助成金制度など)も有効です。住民が「サービスの受け手」から「まちづくりの担い手」へと意識を変えることが、持続可能な地域運営の鍵となります。

こうした連携を円滑に進めるため、国が運営する「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」のような場を積極的に活用することも有効です。このプラットフォームには、SDGsに関心を持つ全国の企業、NPO、大学などが登録しており、自区の課題解決に資するパートナーを探したり、他自治体の先進事例を学んだりするための貴重な機会を提供してくれます。企画課は、こうした外部のリソースを積極的に探索し、地域のステークホルダーと結びつける「媒介者」としての役割も担います。

Step 5: 普及啓発活動の実践

SDGsの理念を地域全体に浸透させ、住民一人ひとりの行動変容を促すためには、戦略的かつ多角的な普及啓発活動の実践が不可欠です。対象となる層に応じて、アプローチを使い分けることが効果を高める鍵となります。

- 地域住民・一般向け:

- 多くの住民が参加しやすい、体験型のイベントやワークショップの開催が有効です。例えば、親子で参加できる環境学習講座、地産地消をテーマにした料理教室、あるいはフードドライブ(家庭で余っている食品を集めて福祉団体などに寄付する活動)の実施などが挙げられます。また、豊島区が作成した『としまSDGsチャレンジブック』のように、日常生活の中で気軽にSDGsに取り組めるヒントをまとめた冊子やウェブコンテンツを作成し、区の広報誌やウェブサイト、公共施設(図書館など)を通じて配布することも効果的です。

- 地域事業者・企業向け:

- 企業にとっては、SDGsへの取り組みが社会的責任(CSR)だけでなく、新たな事業機会の創出や企業価値の向上に繋がるという視点を提供することが重要です。「SDGs経営セミナー」を開催し、専門家を招いて具体的なメリットや導入事例を紹介するほか、墨田区の「ACTiON! すみだSDGs」宣言制度のように、区内でSDGsに取り組む事業者を認証・登録し、区のウェブサイトなどで広くPRすることで、事業者のモチベーションを高め、取り組みの輪を広げることができます。事業者間のネットワーク構築を目的とした交流会なども有効です。

- 次世代(子ども・若者)向け:

- 未来の担い手である子どもたちへの教育は、長期的な視点で最も重要な投資です。区内の小中学校と連携し、SDGsをテーマにした出前授業を実施したり、夏休みなどの長期休暇中に子ども向けのワークショップを開催したりすることが考えられます。豊島区の「国連を支える世界こども未来会議 in TOSHIMA」のように、子どもたちが自らのまちの未来について考え、発表する機会を設けることも、当事者意識を育む上で非常に効果的です。また、子どもたちが学校で学んだことを家庭で話すことで、親世代の意識向上にも繋がる「リバースエデュケーション(逆向きの教育)」の効果も期待できます。

Step 6: 進捗管理と評価(モニタリング)

SDGsの取り組みは、計画を立てて実行すれば終わりではありません。その効果を測定し、計画を常に見直していく「進捗管理と評価(モニタリング)」のプロセスが不可欠です。これは、PDCAサイクルを回すための根幹であり、事業の実効性を担保する上で極めて重要なステップです。

モニタリングの基本は、Step 2で設定したKPI(重要業績評価指標)を定期的に測定し、目標の達成度を客観的に把握することです。例えば、年に一度、各担当部署からKPIの進捗状況に関する報告を収集し、企画課がそれらを取りまとめて進捗評価報告書を作成します。このプロセスは、SDGs未来都市に選定された自治体が内閣府へ提出する「進捗評価シート」が具体的なフォーマットとして参考になります。このシートでは、各指標の当初値、目標値、現状値を比較し、達成度を定量的に評価することが求められます。

SDGsが掲げる原則の一つに「透明性と説明責任」があります。したがって、モニタリングの結果は、庁内で共有するだけでなく、区のウェブサイトや広報誌、区民報告会などを通じて、広く住民に公表することが重要です。取り組みの成果と課題をオープンにすることで、行政への信頼を高めるとともに、住民や事業者からの新たな協力や提案を引き出すきっかけにもなります。

そして最も重要なのは、この評価結果を次の行動に繋げることです。評価は、単なる成績付けのために行うのではありません。目標が達成できたのであれば、その成功要因を分析し、他の事業にも応用できないかを検討します。逆に、進捗が思わしくない場合は、その原因を徹底的に分析し、計画の修正、アプローチの変更、予算の再配分といった改善策(PDCAの「Act」)を講じます。このように、評価結果を次の計画(Plan)へとフィードバックさせる循環的なプロセス(フィードバックループ)を確立することこそが、モニタリングの真の目的です。

東京都特別区における先進事例と応用知識

東京都の特別区は、それぞれが独自の歴史、文化、産業、そして課題を抱える個性豊かな基礎自治体です。SDGsの推進においても、画一的なアプローチではなく、各区が自らのアイデンティティを深く掘り下げ、それを核とした戦略的な取り組みを展開しています。特に成功している事例を分析すると、単にSDGsの17ゴールを羅列するのではなく、区の将来像という大きな物語(ナラティブ)の中にSDGsを巧みに織り込む「アイデンティティ駆動型」モデルが共通して見られます。このアプローチは、施策に一貫性と独自性をもたらし、住民の共感と誇りを醸成し、区の魅力を内外に強く発信する上で極めて有効です。ここでは、SDGs未来都市に選定された豊島区、墨田区、板橋区を例に、その戦略と具体的な取り組みを学びます。

ケーススタディ1:豊島区「消滅可能性都市からの変革」

2014年、民間研究機関から「消滅可能性都市」と指摘されたことは、豊島区にとって大きな転機となりました。この危機感をバネに、区は「国際アート・カルチャー都市」という明確なビジョンを掲げ、持続可能なまちへと変革を遂げる挑戦を開始しました。SDGsは、この壮大なビジョンを実現するための羅針盤であり、具体的な行動計画の骨格となりました。その結果、2020年には東京都の自治体として初めて「SDGs未来都市」と「自治体SDGsモデル事業」にダブル選定されるという快挙を成し遂げました。

豊島区の取り組みは、経済・社会・環境の三側面が見事に統合されています。

- 社会(誰一人取り残さないまちづくり):

- 「女性にやさしいまちづくり」を基本コンセプトに掲げ、待機児童ゼロを達成するなど、子育て支援策を強力に推進しました。これは、若年女性の人口流出という「消滅可能性」の直接的な原因に対処するものであり、SDGsのゴール5(ジェンダー平等)やゴール4(質の高い教育)に貢献しています。また、多様な人々が共生する社会を目指し、インクルーシブな地域づくりを進めています。

- 環境(歩いて楽しいまちづくり):

- 区内の公園を、単なる規制の多い「禁止される公園」から、多様な活動が可能な「できる公園」へと転換させる取り組みは象徴的です。南池袋公園のリニューアル成功を皮切りに、公園を核とした賑わいと憩いの空間を創出し、ウォーカブル(歩きやすい)なまちづくりを推進しています。これは、ゴール11(住み続けられるまちづくり)やゴール15(陸の豊かさ)に直結します。

- 経済(文化による魅力と活力の創出):

- 池袋西口公園野外劇場やハレザ池袋といった文化拠点の整備は、「国際アート・カルチャー都市」構想の中核です。これらの施設は、文化芸術活動を振興するだけでなく、来街者を増やし、地域経済を活性化させるエンジンとなっています。また、「チームとしま」と称する公民連携のプラットフォームを構築し、企業と連携して地域課題の解決に取り組むなど、ゴール17(パートナーシップ)を積極的に実践しています。

豊島区の事例は、ネガティブな評価を逆手にとり、明確なビジョンとSDGsの枠組みを両輪として、地域全体の変革を成し遂げた、まさに「課題解決先進モデル」と言えるでしょう。

ケーススタディ2:墨田区「ものづくりと公民連携による価値共創」

古くからの町工場が集積し、「ものづくりのまち」として発展してきた墨田区は、その伝統的なアイデンティティを現代社会に合わせて「アップデート」することをSDGs戦略の核に据えています。2021年度に「SDGs未来都市」及び「自治体SDGsモデル事業」に選定された同区の計画は、地域の産業振興を軸に、持続可能な社会を構築するための新しい価値を公民連携によって共創することを目指しています。

墨田区の取り組みは、特に経済とガバナンスの側面に特徴があります。

- 経済(持続的に稼げる仕組みづくり):

- 区のモデル事業の中核をなすのが、産業共創施設「SUMIDA INNOVATION CORE」の開設です。ここは、最新技術を持つスタートアップ企業と、区内に集積する中小ものづくり企業とを引き合わせ、新たなイノベーションを生み出す拠点です。伝統的な技術と先端技術の融合により、社会課題を解決する「プロトタイプ」を実装し、区内事業者が持続的に稼げる仕組みを構築することを目指しています。また、飲料メーカーと連携した使用済みペットボトルの完全循環リサイクル「ボトルtoボトル」事業など、サーキュラーエコノミーの推進にも力を入れています。これはゴール8(働きがいも経済成長も)、ゴール9(産業と技術革新の基盤をつくろう)、ゴール12(つくる責任つかう責任)に貢献します。

- 社会(データに基づく健康・福祉の推進):

- 保健所、子育て支援、教育センターの機能を一体化した複合施設を整備し、デジタル化による情報連携を進めることで、区民へ質の高いサービスを提供しています。また、健診結果やレセプトデータを分析し、生活習慣病の重症化リスクが高い区民に個別支援を行うなど、データに基づいた予防医療を推進しています。

- ガバナンス(連携を加速させる仕組みづくり):

- 「ACTiON! すみだSDGs」と名付けた宣言制度を創設し、区内でSDGsに取り組む事業者を可視化・応援する仕組みを構築しました。さらに、企業や団体からのSDGsに関する相談に対応し、連携を促進するための専門窓口「公民連携デスク」を設置するなど、パートナーシップ(ゴール17)を具体的に推進するための制度設計に注力している点が特徴的です。

墨田区の事例は、地域が持つ固有の資産(ものづくり産業)を最大限に活かしつつ、外部の新たな知見(スタートアップ)を取り込み、公民連携という手法で持続可能な未来を創造しようとする、戦略的なアプローチの好例です。

ケーススタディ3:板橋区「『絵本のまち』を軸とした文化戦略」

2022年度に「SDGs未来都市」に選定された板橋区は、「絵本がつなぐ『ものづくり』と『文化』のまち」をテーマに掲げ、独自の文化資源をSDGs推進の原動力としています。イタリア・ボローニャ市との友好都市交流をきっかけに育まれた「絵本のまち板橋」というユニークなブランドを、多世代交流、産業振興、国際交流など、様々な分野に展開する戦略です。

板橋区の取り組みは、文化を触媒として社会的な繋がりを育む点に特色があります。

- 社会・文化(絵本による世代と文化の架け橋):

- 2021年にリニューアルオープンした中央図書館は、単なる本の貸出施設ではなく、「絵本のまち」を象徴する文化交流拠点となっています。ここでは、読み聞かせ会や展示が常時開催され、国籍や年齢、障害の有無に関わらず、誰もが絵本の世界を通じて交流できる空間が創出されています。また、高齢者が地域の小学校や児童館で絵本の読み聞かせを行う活動は、高齢者の社会参加や生きがいづくり(ゴール3)と、子どもたちの豊かな情操教育(ゴール4)、そして世代間の繋がり(ゴール10, 11)を同時に実現する、優れた統合的施策です。

- 経済(文化と産業の連携):

- 区内に印刷・製本業が多く立地するという産業特性を活かし、「絵本のまち」の取り組みを地域の産業振興に結びつけています。絵本作家の育成支援や、区内企業と連携した絵本制作など、文化を核とした独自の経済エコシステムの構築を目指しています。これはゴール8(働きがいも経済成長も)に貢献します。

- ガバナンス(全庁的な推進体制の確立):

- 板橋区は、区の総合実施計画である「いたばしNo.1実現プラン2025」において、「SDGs戦略」を「DX戦略」「ブランド戦略」と並ぶ3つの重点戦略の柱の一つとして明確に位置づけています。これにより、SDGsの推進が全庁的なミッションであることが示され、あらゆる個別計画にSDGsの視点が反映される体制が構築されています。

板橋区の事例は、「絵本」という普遍的な魅力を持つ文化資源が、いかにして多様な地域課題を解決し、持続可能なまちづくりの中核となりうるかを示しています。自区が持つ独自の文化や歴史的資産を見つめ直し、それをSDGsの文脈で再定義することの重要性を教えてくれます。

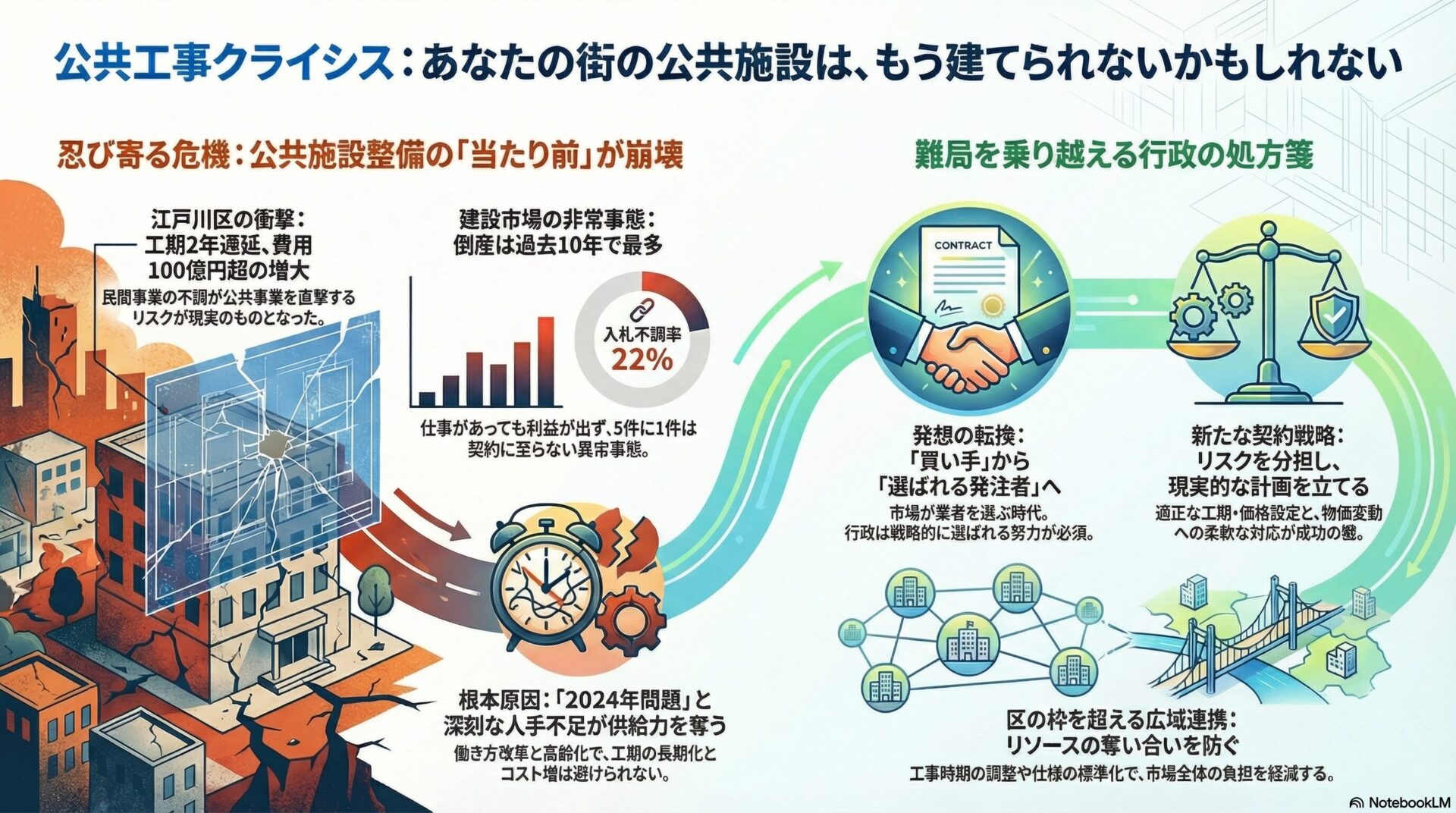

広域連携の可能性:都と区、区と区の連携モデル

防災、大規模インフラ、環境汚染といった課題は、一つの区の境界を越えて広がるものが多く、単独の自治体で解決することは困難です。SDGsが掲げる目標、特にゴール11(住み続けられるまちづくり)やゴール13(気候変動に具体的な対策を)などを達成するためには、広域的な視点での連携が不可欠となります。

まず基本となるのが、東京都と特別区の連携です。都は、鉄道・道路網の整備、無電柱化、河川改修といった大規模なインフラ整備や、首都警察・消防といった広域的な安全保障を担っています。一方、特別区は、保健所運営や地域のまちづくりなど、住民に身近なきめ細かいサービスを提供します。新型コロナウイルス対策において、都と特別区保健所が一体となって情報共有や自宅療養者支援を行ったように、広域災害やパンデミックなどの危機管理においては、この都区間の緊密な連携が住民の生命と安全を守る上で決定的な役割を果たします。

次に、特別区同士の連携、すなわち「区区連携」も大きなポテンシャルを秘めています。特別区は、互いに隣接し、多くの住民が区境を越えて通勤・通学・生活しています。これまで、各区は独自の魅力を競い合うライバル関係にありましたが、SDGsは共通の課題に取り組むための協力関係、いわば「協争(Coopetition)」の関係を築くための新たなプラットフォームを提供します。例えば、同じ河川流域に位置する区同士が水質改善(ゴール6)や水辺空間の魅力向上(ゴール11)で連携したり、繁華街を共有する区が共同でごみ問題や交通問題に取り組んだりすることが考えられます。

さらに、国の「広域連携SDGsモデル事業」のような制度は、こうした自治体間の連携を後押しするものです。この制度は、複数の地方公共団体が連携して行うSDGs推進事業を支援するものであり、特別区間での共同プロジェクト組成の際にも活用できる可能性があります。企画課の職員は、自区の課題を分析する際に、常に「この課題は単独で解決できるか、あるいは近隣区と連携した方がより効果的ではないか」という視点を持ち、他区の担当者と積極的に対話し、連携の機会を探ることが求められます。SDGsという共通言語は、こうした区の垣根を越えた連携協議を円滑に進める上で、強力なツールとなるでしょう。

業務改革とDXの推進

ICT活用による普及啓発の高度化

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、SDGsの普及啓発活動をより効率的かつ効果的に進めるための強力な手段です。ICTを戦略的に活用することで、住民サービスの向上と行政内部の業務効率化を同時に実現することが可能になります。

住民向けのサービス(フロントヤード)においては、情報へのアクセシビリティ向上が重要です。例えば、港区が導入しているような、AIチャットボットを活用すれば、新型コロナウイルスのワクチン接種や各種手続きに関する問い合わせに24時間365日、多言語で自動応答することができ、住民の利便性は飛躍的に向上します。また、各種施設の利用予約や証明書の発行申請などをオンラインで完結できるようにしたり、区のウェブサイトや公式アプリを通じてパーソナライズされた情報を提供したりすることも、住民満足度を高める上で効果的です。

行政内部の業務(バックヤード)においても、DXの推進は不可欠です。定型的なデータ入力作業などにRPA(Robotic Process Automation)を導入すれば、職員を単純作業から解放し、より創造的な企画・立案業務に集中させることができます。また、庁内の会議をペーパーレス化し、部署間で情報を円滑に共有できるプラットフォームを整備することは、迅速な意思決定と部署横断的な連携を促進します。山口県や愛媛県、熊本県などでは、県と市町村が共同でDX推進チームを組織し、専門人材を共有したり、研修を合同で実施したりすることで、地域全体のデジタル化を加速させています。こうした「チーム」アプローチは、東京都と特別区の関係においても大いに参考になるモデルです。

企画課の職員は、単に新しいツールを導入するだけでなく、それがSDGsのどのゴールの達成に、どのように貢献するのか(例:ペーパーレス化による環境負荷の低減(ゴール12, 13)、オンライン手続きによる住民の負担軽減(ゴール11, 16))を常に意識し、DXの取り組みをSDGsの文脈で戦略的に位置づける視点が求められます。

民間活力の導入と地方創生SDGs金融

地域の持続可能性を高めるためには、行政の財源や人材だけに頼るのではなく、民間企業の活力や資金を積極的に導入することが不可欠です。ここでの鍵は、従来の「企業の社会貢献(CSR)にお願いする」という発想から脱却し、「地域課題の解決が、企業の新たなビジネスチャンスにもなる」という、双方にとって価値のある「価値共創」モデルを構築することです。

この流れを金融面から後押しするのが、「地方創生SDGs金融」という考え方です。これは、地域の金融機関(地方銀行や信用金庫など)が、SDGsの達成に貢献する地域の事業やプロジェクトに対して、融資や投資を積極的に行う仕組みです。例えば、空き家を改修してコミュニティスペースを運営する事業や、地元の未利用資源を活用した新商品を開発する事業などに対し、金融機関が事業性を評価し、資金を供給します。これにより、地域内での資金循環が生まれ、行政の補助金だけに依存しない、自律的で持続可能な課題解決の好循環(エコシステム)が形成されるのです。

全国には、自治体と金融機関が連携した多くの成功事例があります。岐阜県美濃市では、市と十六銀行、民間事業者が共同出資してまちづくり会社を設立し、歴史的な街並みを活用した古民家再生事業に取り組んでいます。また、静岡県掛川市では、市と島田掛川信用金庫、NPO、大学が連携し、中心市街地の活性化に取り組んでいます。

企画課の職員には、こうした「地方創生SDGs金融」の仕組みを理解し、地域の金融機関との対話を深め、地域の課題解決に取り組む意欲のある事業者と金融機関とを結びつける「触媒」としての役割が期待されます。区が策定するSDGs関連計画や認証制度が、金融機関にとっての「お墨付き」となり、融資判断を後押しする材料となるような、政策と金融の連携をデザインする視点が重要です。

生成AIの活用可能性と具体的応用例

近年急速に発展している生成AI(Generative AI)は、自治体業務、特にSDGsの普及啓発活動に革命的な変化をもたらす可能性を秘めています。単なる業務効率化のツールとしてだけでなく、住民サービスの質を向上させるための戦略的パートナーとして活用することが期待されます。

まず、「業務効率の向上」という観点では、以下のような活用が考えられます。

- コンテンツ作成の自動化:

- 区の広報誌の記事、ウェブサイトのニュース、SNSへの投稿文、イベントの告知文などの原案を、キーワードや要点を指示するだけで自動生成させることができます。これにより、職員は文章作成に費やす時間を大幅に削減し、企画内容の検討など、より本質的な業務に時間を割くことができます。

- 会議・対話の要約:

- 住民説明会やワークショップ、庁内会議などの音声を自動で文字起こしし、その内容を要約させることが可能です。これにより、議事録作成の負担が劇的に軽減され、議論の内容を迅速に関係者で共有できます。

- 庁内ナレッジの共有:

- 過去の事業報告書、議会答弁、各種マニュアルなどを学習させたAIを、庁内向けのチャットボットとして活用します。若手職員が「過去のフードドライブ事業の事例を教えて」と質問すれば、AIが関連資料を瞬時に探し出し、要点をまとめて提示してくれます。これにより、ベテラン職員の持つ暗黙知が形式知化され、組織全体の知識レベルの底上げに繋がります。

次に、「普及啓発効果の向上」という観点では、より高度な活用が期待されます。

- コミュニケーションのパーソナライズ:

- 住民からの問い合わせメールに対し、その内容や過去のやり取りを分析し、個々の状況に合わせた最適な回答案を自動生成します。また、広報活動においても、ターゲットとなる住民層(例:子育て世代、高齢者など)に合わせて、メッセージのトーンや表現を自動で最適化させることができます。

- 住民の声の分析:

- チャットボットへの質問ログ、区のウェブサイトへの意見、SNS上の関連投稿といった膨大なテキストデータをAIが分析し、地域で新たに関心が高まっているトピックや、住民が抱える潜在的な不満などを早期に検知します。これは、PDCAサイクルを回す上での貴重なインプットとなります。

- AIコールセンターの導入:

- 港区が納税案内でAIによる自動音声電話を活用しているように、定型的な案内や督促などをAIに任せることで、24時間対応が可能になるとともに、職員はより複雑で丁寧な対応が求められる相談業務に専念できます。

生成AIの導入にあたっては、個人情報の取り扱いや情報の正確性といった課題に留意しつつ、まずはリスクの低い業務からスモールスタートで試行し、その効果を検証しながら段階的に活用範囲を広げていくアプローチが現実的です。

実践的スキル:普及啓発効果を最大化するPDCAサイクル

SDGsの推進は、一度計画を立てたら終わりという一過性のプロジェクトではありません。社会情勢や住民のニーズは常に変化しており、それに対応して取り組みを継続的に改善していく必要があります。そのための最も基本的かつ強力なフレームワークが「PDCAサイクル」です。PDCA(Plan-Do-Check-Act)は、単なる報告のための形式的な作業ではなく、計画を静的な文書から動的な学習プロセスへと進化させるための「エンジン」です。このエンジンを、区という「組織レベル」と職員一人ひとりの「個人レベル」の両方で回していくことが、普及啓発活動の効果を最大化する鍵となります。

組織レベルでのPDCA実践法

組織レベルでのPDCAは、区のSDGs関連計画全体、あるいは個別の重点事業を対象として、中期的な視点で実施します。ここでは、仮に「家庭から出るプラスチックごみの3年間での10%削減(ゴール12関連)」を重点事業とした場合のPDCAサイクルを具体的に見ていきましょう。

- Plan(計画):

- 目標設定: 区の基本計画やSDGs未来都市計画に基づき、「家庭由来のプラスチックごみを、基準年度比で3年間で10%削減する」という明確な目標(Objective)を設定します。

- KPI設定: 目標の達成度を測定するため、具体的で定量的なKPIを設定します。例えば、「プラスチックごみの年間総回収量(トン)」「分別回収率(%)」「区主催の啓発セミナーへの住民参加者数(人)」「プラスチック削減協力店舗数(店舗)」などが考えられます。これらのKPIは、現状分析(Step 2)のデータに基づいて設定されます。

- 行動計画: KPI達成のための具体的なアクションプランを策定します。例えば、「広報誌やSNSでの分別徹底キャンペーンの実施」「小中学校での出前授業」「スーパーマーケットと連携したレジ袋削減及びトレイ回収の強化」「協力店のステッカー作成と配布」などです。

- Do(実行):

- 策定した行動計画に基づき、各担当部署が事業を予算内で実行します。キャンペーンを展開し、セミナーを開催し、事業者との連携協定を締結します。この段階では、活動の記録(参加者数、配布物数、ウェブサイトのアクセス数など)を正確に取ることが重要です。

- Check(評価):

- 計画期間の中間点や終了後(例えば1年後)に、結果を評価します。

- KPIの測定: 設定したKPIのデータを収集し、目標値と実績値を比較分析します。「プラスチックごみは5%削減できたが、目標の10%には届かなかった」「セミナー参加者数は目標を上回ったが、若年層の参加が少なかった」といった客観的な事実を把握します。このプロセスは、内閣府へ提出する進捗評価シートの作成作業と連動します。

- 要因分析: なぜ目標を達成できたのか、あるいはできなかったのか、その要因を分析します。住民アンケートや協力店へのヒアリングなどを通じて、「分別の方法が分かりにくいという声が多かった」「SNSでの情報発信が効果的だった」といった定性的な情報も収集します。

- Act(改善):

- 評価結果に基づき、次のサイクルに向けた改善策を講じます。

- 分析の結果、「分別の分かりにくさ」が課題だと判明したのであれば、次の計画では「イラストを多用した分別ガイドの全戸配布」「分別アプリの開発」といった新たな施策を追加します。「SNSが効果的」だったのであれば、次年度はSNS広告の予算を増額し、インフルエンサーを起用するなどの強化策を検討します。このように、Checkの結果を具体的な次のPlanに反映させることで、取り組みは螺旋状に改善・進化していきます。

個人レベルでのPDCA実践法

組織全体の大きなPDCAサイクルを動かすのは、職員一人ひとりの日々の業務です。個々の職員が自身の担当業務において小さなPDCAサイクルを回す意識を持つことが、組織全体のパフォーマンス向上に繋がります。ここでは、企画課の若手職員が「事業者向けSDGsセミナーの開催」を担当する場合を例に考えてみましょう。

- Plan(計画):

- 上司からの指示(Do)の前に、自分なりの目標(Plan)を立てます。「担当するセミナーで、参加者満足度90%以上を達成する」「セミナーをきっかけに、新たに5社の企業と具体的な連携協議を開始する」といった、自身の業務に紐づいた個人的な目標を設定します。そのために、魅力的な講師の選定、効果的な集客方法、参加者同士が交流しやすいプログラム構成などを計画します。

- Do(実行):

- 計画に沿って、講師との交渉、会場の手配、広報、当日の運営といった業務を遂行します。セミナー終了後には、必ずアンケートを実施し、フィードバックを収集します。

- Check(評価):

- 業務が完了したら、やりっぱなしにせず、必ず振り返りを行います。

- アンケート結果を集計・分析し、満足度が目標の90%に達したかを確認します。連携協議に至った企業数をカウントします。さらに、「金融機関からのSDGsファイナンスに関する講演が最も評価が高かった」「一方で、会場のネットワーク環境が悪く、オンライン参加者から不満の声が上がった」といった、成功点と失敗点を具体的に洗い出します。

- Act(改善):

- 評価に基づき、自身の仕事のやり方を改善します。

- 次にセミナーを担当する際には、「金融関連のセッションをさらに充実させる」「会場選定のチェックリストに、ネットワーク環境の事前テスト項目を追加する」「より効果的なネットワーキング手法として、名刺交換会だけでなく、テーマ別の小グループディスカッションを導入してみよう」といった改善策を考え、次のPlanに繋げます。

このように、日々の業務の中に小さなPDCAサイクルを組み込むことで、職員は経験から学び、着実にスキルアップしていくことができます。それは、職員自身の成長(ウェルビーイング)に繋がるだけでなく、組織全体のSDGs推進能力をボトムアップで強化していく原動力となるのです。

まとめ:未来を創る特別区職員へのエール

本研修マニュアルを通じて、企画課職員としてSDGsの普及啓発業務に取り組むための知識、手法、そして心構えについて、体系的に解説してきました。SDGsは、遠い国連の目標ではなく、私たちの日々の業務の延長線上にあり、地域社会の未来をより良いものへと導くための実践的な道しるべです。

自治体職員の使命は、今を生きる住民の幸福に貢献することであると同時に、その幸福が未来の世代にも引き継がれる、持続可能な地域社会の基盤を築くことです。SDGsの推進は、まさにこの使命を具現化する仕事そのものです。それは、時に複雑で、多くの調整を必要とし、すぐに成果が見えにくい、困難な業務かもしれません。しかし、それは同時に、行政の縦割りを越え、地域に暮らす人々や企業、団体と手を取り合い、共に未来を創造していくという、大きなやりがいと喜びに満ちた仕事でもあります。

本マニュアルで学んだ知識やスキルは、皆さんが日々の業務で直面する課題を乗り越え、新たな価値を創造するための武器となるはずです。しかし、最も大切なのは、皆さん一人ひとりが「このまちを良くしたい」「人々の役に立ちたい」という熱意を持ち続けることです。

皆さんが企画した一つの事業、開催した一つのワークショップ、そして地域の方々と交わした一つの対話が、小さな波紋となって広がり、やがては区全体を、そして東京を、さらには世界を動かす大きなうねりへと繋がっていく可能性を秘めています。そのことを誇りに思い、自信を持って日々の業務に邁進してください。

未来を創るのは、他の誰でもない、皆さん一人ひとりです。このマニュアルが、その崇高な挑戦の一助となることを心から願っています。

-320x180.jpg)

-320x180.jpg)