子どもの体力向上(情報量多ver)

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。

※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。

※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。

※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

概要

自治体(小学校・中学校)における子どもの体力向上とは、児童生徒の体力・運動能力の低下傾向に歯止めをかけ、生涯にわたる健康的な生活の基盤を築くことを目的とした取り組みです。これは、単に運動能力を高めるだけでなく、健康維持、精神的な成長、社会性の発達など、子どもの健全な育成に不可欠な要素と深く関わっています。

文部科学省の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」によると、子どもの体力・運動能力は、1985年頃をピークに低下傾向が続いています。2024年度(令和6年度)の調査でも依然として低い水準となっており、この調査は小学5年生と中学2年生が対象となりますが、それぞれ約98万人、約87万人が対象となっています。これは、外遊びの減少、生活様式の変化、学習時間の増加など、複合的な要因が影響していると考えられています。

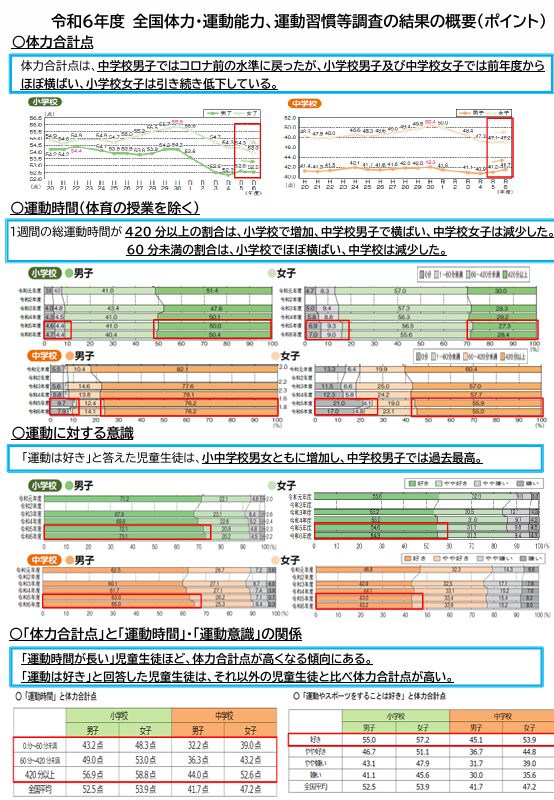

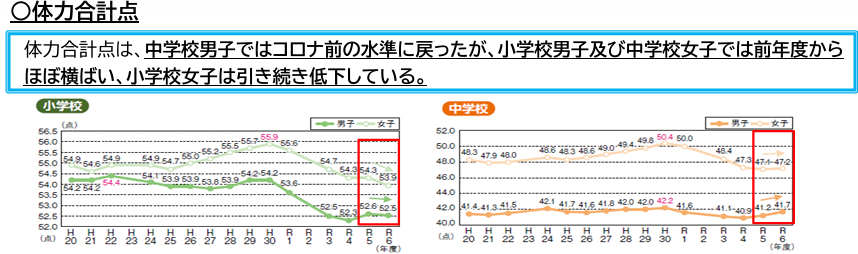

- 体力合計点

- 体力合計点は、中学校男子ではコロナ前の水準に戻ったが、小学校男子及び中学校女子では前年度からほぼ横ばい、小学校女子は引き続き低下している。

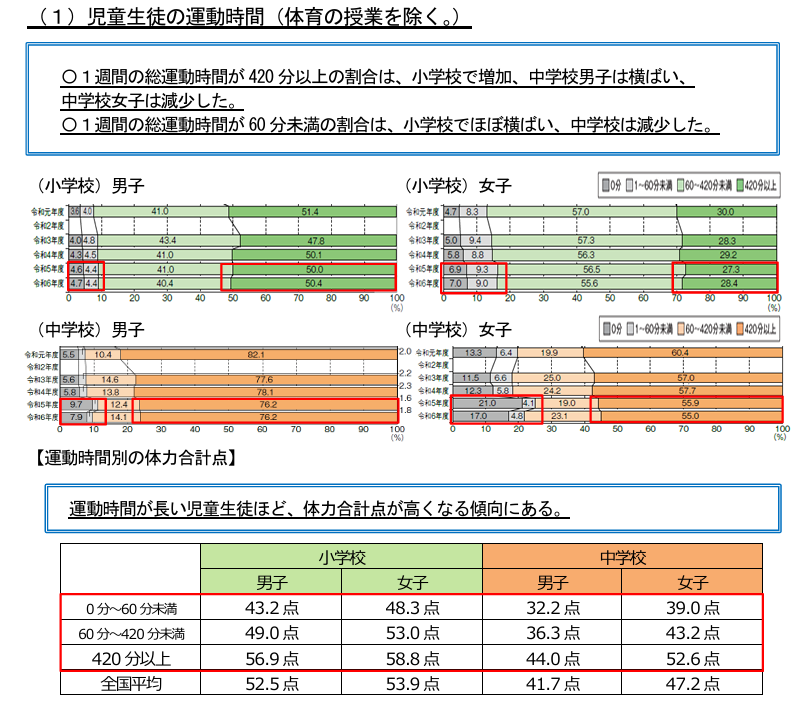

- 運動時間(体育の授業を除く)

- 1週間の総運動時間が420分以上の割合は、小学校で増加、中学校男子で横ばい、中学校女子は減少した。60分未満の割合は、小学校でほぼ横ばい、中学校は減少した。

- (示唆)二極化が進行

- 1週間の総運動時間が420分以上の割合は、小学校で増加、中学校男子で横ばい、中学校女子は減少した。60分未満の割合は、小学校でほぼ横ばい、中学校は減少した。

- 運動に対する意識

- 「運動は好き」と答えた児童生徒は、小中学校男女ともに増加し、中学校男子では過去最高。

- 「体力合計点」と「運動時間」・「運動意識」の関係

- 「運動時間が長い」児童生徒ほど、体力合計点が高くなる傾向にある。

- 「運動は好き」と回答した児童生徒は、それ以外の児童生徒と比べ体力合計点が高い。

スポーツ庁「令和6年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」(令和6年度)

https://www.mext.go.jp/sports/content/20241217-spt_sseisaku02-000039139_101.pdf

意義

子どもの体力向上は、以下のような多岐にわたる意義を持ちます。

子どもにとっての意義

- 健康的な体の育成: 肥満、生活習慣病の予防、免疫力向上など、生涯にわたる健康の基礎を築く。

- 運動能力の発達: 基礎的な運動能力(走る、跳ぶ、投げるなど)の向上は、様々なスポーツ活動への参加を促し、可能性を広げる。

- 精神的な成長: 目標達成の喜び、困難を乗り越える力、自己肯定感の向上など、精神的な成長を促す。

- 社会性の発達: 運動を通じた仲間との協力、ルール遵守、コミュニケーション能力の向上など、社会性を育む。

- 学力向上への影響: 体力向上は、集中力、記憶力、学習意欲の向上など、学力にも好影響を与えることが示唆されている。

学校にとっての意義

- 活力ある学校づくり: 生徒の体力向上は、学校全体の活気を高め、教育活動全体の質的向上に繋がる。

- 健康教育の推進: 体力向上は、健康教育の重要な柱であり、学校における健康教育の推進に貢献する。

- 地域連携の促進: 運動イベントなどを通じて、地域住民との交流を深め、地域連携の強化に繋がる。

社会にとっての意義

- 健康寿命の延伸: 子どもの頃からの体力向上は、将来の健康寿命の延伸に繋がり、医療費削減にも貢献する可能性がある。

- 活力ある社会の形成: 体力のある子どもは、将来、社会の担い手として活躍することが期待される。

- スポーツ文化の振興: 子どもの頃からのスポーツへの親しみは、生涯スポーツの推進、ひいてはスポーツ文化の振興に繋がる。

歴史

子どもの体力向上に関する取り組みは、時代背景や社会情勢を反映しながら、以下のように変遷してきました。

- 戦前: 富国強兵のスローガンのもと、国民の体力向上が重視され、学校体育が強化された。

- 戦後: 民主的な教育改革の一環として、体育は「身体の発達」と「精神の発達」を重視する教科として位置づけられた。

- 1964年東京オリンピック: 国民のスポーツへの関心が高まり、体力づくりの重要性が再認識された。

- 1970年代以降: 高度経済成長に伴う生活様式の変化により、子どもの体力低下が問題視され始める。

- 1985年頃: 子どもの体力・運動能力がピークに達する。

- 1990年代以降: 子どもの体力低下傾向が顕著になり、文部科学省(当時文部省)は「体力向上キャンペーン」などの対策を打ち出す。

- 2008年: 新学習指導要領において、体育の授業時数が増加し、「体つくり運動」が導入される。

- 2011年: スポーツ基本法が制定され、国民のスポーツ権が明記される。

- 現在: 文部科学省は「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」を毎年実施し、結果に基づいた体力向上施策を推進している。各自治体も、地域の実情に応じた独自の取り組みを展開している。令和6年の調査結果も踏まえ、引き続き体力向上施策が行われている。

課題

子どもの課題

体力・運動能力の低下

- 課題:

- 子どもの体力・運動能力は、1980年代をピークに長期的な低下傾向にあり、近年は横ばい状態だが、ピーク時と比較すると依然として低い水準にある。

- 要因:

- 生活環境の変化(屋外遊び空間の減少)

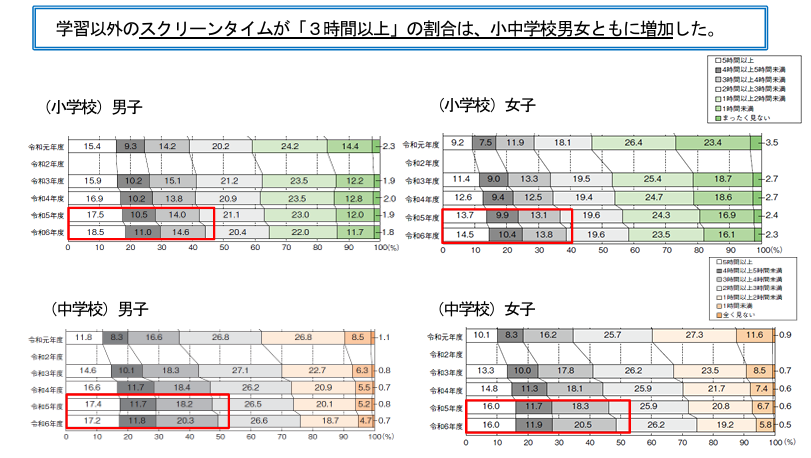

- スマートフォンやゲーム機などのデジタル機器使用時間の増加

- 送迎による歩行機会の減少

- 学校外での運動時間の減少

- 客観的根拠:

- スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」によれば、小中学生の体力合計点は1980年代と比較して依然として低い水準にある。

- 文部科学省「子どもの体力向上のための取組ハンドブック」によれば、1日の歩数が30年前と比較して、小学生で約3,000歩、中学生で約2,000歩減少している。

スポーツ庁「令和6年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」(令和6年度)

https://www.mext.go.jp/sports/content/20241217-spt_sseisaku02-000039139_101.pdf

運動習慣の二極化

- 課題:

- 子どもたちの間で「よく運動する子」と「ほとんど運動しない子」の二極化が進行している。

- 要因:

- 運動習慣の有無による差の拡大

- スポーツクラブ等への加入の有無

- 家庭環境や経済状況による運動機会の格差

- 客観的根拠:

- スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」によれば1週間の総運動時間が420分以上の割合は、小学校で増加、中学校男子で横ばい、中学校女子は減少した。60分未満の割合は、小学校でほぼ横ばい、中学校は減少した。

スポーツ庁「令和6年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」(令和6年度)

https://www.mext.go.jp/sports/content/20241217-spt_sseisaku02-000039139_101.pdf

基本的な運動技能の未習得

- 課題: 走る、跳ぶ、投げるなどの基本的な運動技能を十分に習得できていない子どもが増えている。

- 詳細: 幼少期の運動経験不足、体育授業での指導時間不足、運動遊びの多様性の欠如などが要因として考えられる。

- 客観的根拠: 専門家の指摘として、近年、キャッチボールができない、スキップができないなど、基本的な運動技能が未習得の子どもが増加しているという報告がある。

スポーツ庁「令和6年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」(令和6年度)

https://www.mext.go.jp/sports/content/20241217-spt_sseisaku02-000039139_101.pdf

精神的な課題

- 課題:運動不足や体力低下は、精神面にも悪影響を及ぼす可能性がある。

- 詳細: 自己肯定感の低下、意欲の減退、ストレス耐性の低下など、精神的な健康問題のリスクを高める可能性がある。

- 客観的根拠: 複数の研究論文で、運動習慣がある子どもは自己肯定感が高く、精神的にも安定していることが報告されている。

公益財団法人日本体育協会 スポーツ医・科学専門委員会「平成25年度 日本体育協会スポーツ医・科学研究報告Ⅱ 社会心理的側面の強化を意図した運動・スポーツ遊びプログラムの開発および普及・啓発─ 第1報 ─」(平成25年度)

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supoken/doc/studiesreports/2001_2020/H2502.pdf

保護者の課題

運動の重要性に対する認識不足

- 課題: 子どもの体力向上や運動の重要性に対する保護者の認識が不足している場合がある。

- 詳細: 学力偏重の傾向や、子どもの安全への過度な配慮から、外遊びや運動の機会を制限してしまうケースがある。

- 客観的根拠: 保護者を対象としたアンケート調査などで、子どもの運動よりも学習を優先する傾向が見られる。

時間的・経済的な制約

- 課題: 共働き家庭の増加や経済的な理由により、子どもと一緒に運動する時間や、スポーツクラブに通わせる余裕がない家庭がある。

- 詳細: 時間的な制約から、子どもの送迎が難しい、一緒に運動する時間が取れないなどの問題が生じる。また、経済的な理由から、スポーツ用品の購入や、習い事の費用負担が難しい場合もある。

- 客観的根拠: 各種調査によって、共働き世帯の増加や、子育てにかかる経済的負担の増加が報告されている。

情報不足と過多

- 課題: 子どもの体力向上に関する情報が不足している、あるいは情報が多すぎて、何を参考にすればよいかわからない。

- 詳細: 効果的な運動方法、適切な運動量、安全な運動環境など、保護者が知りたい情報が十分に提供されていない場合がある。また、インターネット上には様々な情報が氾濫しており、信頼できる情報を見つけるのが難しい。

- 客観的根拠: 保護者向けのアンケート調査などで、子どもの体力向上に関する情報ニーズが高いことが示されている。

地域環境の制約

- 課題: 公園や遊び場の不足、交通量の多い道路など、子どもが安全に運動できる環境が整っていない地域がある。

- 詳細: 都市部では、公園や広場が不足している場合が多く、子どもが安心して遊べる場所が限られている。また、地方では、公共交通機関が不便なため、子どもが自分で運動施設に行くことが難しい場合もある。

- 客観的根拠: 国土交通省の都市公園に関する調査などで、都市部の公園面積の不足が指摘されている。

社会の課題

子どもの体力低下に対する危機感の共有不足

- 課題: 子どもの体力低下は、社会全体で取り組むべき課題であるという認識が十分に共有されていない。

- 詳細: 子どもの体力低下は、将来の健康問題、医療費増大、労働力低下など、社会全体に影響を及ぼす可能性があるが、その危機感が十分に共有されていない。

- 客観的根拠: 世論調査などで、子どもの体力低下を社会問題として捉える意識が低いことが示されている。

少子高齢化と地域コミュニティの衰退

- 課題: 少子高齢化の進行と地域コミュニティの衰退により、子どもが地域で運動する機会が減少している。

- 詳細: 子ども会や地域スポーツクラブの担い手不足、地域イベントの減少などにより、子どもが地域で多様な運動を経験する機会が失われている。

- 客観的根拠: 各種統計で、少子高齢化の進行と、地域コミュニティの衰退が示されている。

商業施設の増加と外遊びの減少

- 課題: 大型商業施設やゲームセンターなどの屋内施設の増加により、子どもが外で遊ぶ機会が減少している。

- 詳細: 屋内施設は天候に左右されず、安全に遊べるというメリットがある一方で、屋外での多様な運動経験を奪う可能性がある。

- 客観的根拠: 子どもの生活に関する調査などで、外遊び時間の減少が報告されている。

学校体育以外の運動機会の格差

- 課題: スポーツクラブや習い事など、学校体育以外の運動機会は、家庭環境や経済状況によって格差が生じやすい。

- 詳細: 経済的に恵まれた家庭の子どもは、多様な運動機会を得られる一方で、そうでない家庭の子どもは、運動機会が限られてしまう。

- 客観的根拠: 各種調査で、家庭の経済状況と子どもの運動習慣の関連性が示されている。

これらの課題を放置した場合の推察

子どもの課題放置による将来予測

- 健康リスクの増大:

- 詳細: 肥満、生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症など)、心血管疾患、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)などのリスクが若年期から高まる。

- 結果: 将来的に医療費が増大し、健康寿命が短縮される可能性がある。QOL(生活の質)の低下も懸念される。

- 体力・運動能力の低下:

- 詳細: 基礎的な運動能力(走る、跳ぶ、投げるなど)が未発達のまま成長し、スポーツ活動への参加意欲が低下する。

- 結果: 生涯にわたる運動習慣が形成されず、健康的な生活を送ることが困難になる。

- 精神的な問題の悪化:

- 詳細: 自己肯定感の低下、うつ病、不安障害などのリスクが高まる。

- 結果: 学業不振、引きこもり、非行など、社会生活への適応が困難になる可能性がある。

- 社会性の発達の遅れ:

- 詳細: コミュニケーション能力、協調性、リーダーシップなどの社会性が十分に育たない。

- 結果: 将来、社会人として円滑な人間関係を築くことが難しくなる。

- 学力への悪影響:

- 詳細: 集中力、記憶力、学習意欲の低下など、学力にも悪影響が及ぶ。

- 結果: 進学や就職の機会が狭まり、将来の選択肢が限られる可能性がある。

保護者の課題放置による将来予測

- 子どもの健康問題の深刻化:

- 詳細: 保護者の認識不足や無関心により、子どもの健康問題(肥満、生活習慣病など)が悪化する。

- 結果: 子どもの医療費負担が増加し、精神的な負担も大きくなる。

- 親子関係の悪化:

- 詳細: 子どもの運動不足や健康問題が原因で、親子間のコミュニケーションが減少し、関係が悪化する。

- 結果: 家庭内不和、子どもの非行、家庭崩壊などのリスクが高まる。

- 経済的負担の増加:

- 詳細: 子どもの医療費増加、スポーツクラブなどの習い事費用負担増により、家計が圧迫される。

- 結果: 将来の教育資金や老後資金の準備が困難になる。

- 社会的孤立:

- 詳細: 子どもの体力向上に関心がなく、地域活動にも参加しないため、社会的に孤立する。

- 結果: 地域社会とのつながりが希薄になり、子育てに関する情報や支援が得られにくくなる。

社会の課題放置による将来予測

- 医療費・介護費の増大:

- 詳細: 国民全体の健康状態が悪化し、医療費や介護費が増大する。

- 結果: 社会保障制度の持続可能性が脅かされ、国民の負担が増加する。

- 労働力不足の深刻化:

- 詳細: 健康な若者が減少し、労働力不足が深刻化する。

- 結果: 経済成長が鈍化し、国際競争力が低下する。

- 地域コミュニティの衰退:

- 詳細: 地域スポーツクラブや子ども会などの活動が衰退し、地域コミュニティが崩壊する。

- 結果: 地域住民のつながりが希薄になり、地域の活力や安全性が低下する。

- スポーツ文化の衰退:

- 詳細: スポーツに親しむ子どもが減少し、スポーツ文化が衰退する。

- 結果: オリンピックなどの国際大会での活躍が期待できなくなり、国民のスポーツへの関心が薄れる。

行政が可能なあらゆる支援策と優先度の検討

それぞれの支援策について、内容、理由、具体例、KGI(最終目標指標)・KSI(成功要因指標)・KPI(重要業績評価指標)アウトカム指標及びアウトプット指標を提示し、優先度を付与します。本内容は生成AIの企画立案機能を活用し、政策立案に資するアイデアを得ることを目的にしています(政策立案に活用するエビデンス集(客観的根拠)とは目的を別にしています)。

優先順位の考え方

- 即効性・波及効果: 短期間で成果が見えやすく、子どもの体力向上及び学校・家庭・地域への波及効果が高い施策

- 実現可能性: 行政(自治体)が主体となって実施しやすく、予算や人員の制約を受けにくい施策

- 費用対効果: 投入する資源に対して得られる効果が大きい施策

- 公平性・持続可能性: 特定の学校や子どもだけでなく、広く公平にメリットがあり、長期的に継続可能な施策

- 客観的根拠の有無: 効果が期待できる根拠となるデータや先行事例が存在するか

全体像と優先順位

優先度【高】

- 体育授業の質の向上と時間の確保

- 運動遊び・スポーツ活動の推進(学校内)

- 家庭・地域との連携強化

優先度【中】

- 体力向上に関する情報提供と啓発

- 教員・指導者の育成と研修

- 運動施設の整備・活用

優先度【低】

- 体力テスト・表彰制度の導入

- ICTを活用した体力向上プログラム

- 民間企業との連携

各支援策の詳細

優先度【高】の支援策

体育授業の質の向上と時間の確保

- 内容:

- 学習指導要領に基づいた質の高い体育授業の実施

- 体育授業時数の確保(現行の授業時数を維持、可能であれば増加)

- 多様な運動経験を積めるようなカリキュラムの工夫

- 児童生徒の興味・関心や体力レベルに応じた指導方法の工夫

- 理由:

- 即効性・波及効果: 体育授業は全ての子どもが参加するため、体力向上の基盤となる。授業の質向上は、運動への意欲を高め、家庭や地域での運動習慣にも波及する。

- 実現可能性: 文部科学省の学習指導要領に基づいており、学校の裁量で実施可能。

- 費用対効果: 既存の教育課程内での取り組みであり、追加的な費用負担が少ない。

- 公平性・持続可能性: 全ての児童生徒に公平に機会が提供され、教育課程として持続的に実施される。

- 客観的根拠: 文部科学省「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果から、体育授業が子どもの体力向上に大きく寄与していることが示されている。

- 具体例:

- 「体つくり運動」の充実(多様な動きを組み合わせた運動プログラムの導入)

- 外部指導者の活用(専門的な知識・技能を持つ指導者による指導)

- ICTを活用した授業(動画教材の活用、運動データの記録・分析)

- 教員研修の実施(指導力向上のための研修)

- KGI(最終目標指標): 児童生徒の体力合計点の向上(全国平均以上を目指す)

- KSI(成功要因指標):

- 体育授業における児童生徒の運動量の増加

- 児童生徒の運動に対する意欲・関心の向上

- 教員の体育指導に関する専門性の向上

- KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標:

- 体力テストの結果(各種目の記録向上)

- 児童生徒の運動習慣に関するアンケート結果(運動時間の増加、運動の好き嫌いなど)

- KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標:

- 体育授業の実施状況(授業時数、内容、指導方法など)

- 教員研修の実施状況(参加者数、研修内容など)

- 外部指導者の活用状況(活用回数、指導内容など)

- 児童生徒の運動に対する意識調査(運動が好きになったか、体力向上を実感しているかなど)

運動遊び・スポーツ活動の推進(学校内)

- 内容:

- 休み時間や放課後の運動遊び・スポーツ活動の奨励

- 運動部活動の活性化

- 校内スポーツ大会・イベントの開催

- 多様な運動ニーズに対応できる環境整備(運動用具の充実、遊び場の確保など)

- 理由:

- 即効性・波及効果: 授業時間外での運動機会を増やすことで、日常的な運動習慣の定着を促進する。

- 実現可能性: 学校の裁量で実施可能であり、既存の資源を活用できる。

- 費用対効果: 比較的低コストで実施でき、体力向上だけでなく、社会性や協調性の育成にも繋がる。

- 公平性・持続可能性: 全ての児童生徒に機会が提供され、学校行事として持続的に実施できる。

- 客観的根拠: 文部科学省の調査で、運動部活動やスポーツ活動への参加が、体力向上に寄与することが示されている。

- 具体例:

- 休み時間の外遊び推奨(遊具の設置、遊びの紹介)

- 運動部活動への加入促進(体験入部、見学機会の提供)

- 校内スポーツ大会の開催(体力テスト記録会、クラス対抗リレーなど)

- 運動委員会の設置(児童生徒による自主的な活動の推進)

- KGI(最終目標指標): 1週間の総運動時間が60分以上の児童生徒の割合の増加(文部科学省の目標値を参考)

- KSI(成功要因指標):

- 児童生徒の運動への興味・関心の向上

- 運動機会の増加

- 運動施設の充実

- KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標:

- 児童生徒の運動習慣に関するアンケート結果(運動時間の増加、運動の好き嫌いなど)

- 運動部活動への加入率

- 校内スポーツ大会・イベントの参加者数

- KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標:

- 運動遊び・スポーツ活動の実施状況(活動の種類、頻度、参加人数など)

- 運動施設の整備状況(遊具の種類、数、利用状況など)

家庭・地域との連携強化

- 内容:

- 保護者への情報提供(体力向上の重要性、家庭での取り組み方など)

- 地域スポーツクラブ・団体との連携(合同練習、イベント開催など)

- 地域の運動施設・資源の活用

- 地域住民による運動指導ボランティアの募集・育成

- 理由:

- 即効性・波及効果: 学校だけでなく、家庭や地域全体で体力向上に取り組むことで、より効果的な運動習慣の定着を促す。

- 実現可能性: 地域資源を活用することで、自治体の負担を軽減できる。

- 費用対効果: 地域との連携により、多様な運動機会を提供でき、子どもの社会性や地域への愛着も育める。

- 公平性・持続可能性: 全ての家庭・地域に開かれた取り組みであり、地域社会全体で子どもを育てる意識を醸成する。

- 客観的根拠: 文部科学省の「体力・運動能力調査」で、家庭での運動習慣や地域スポーツへの参加が、子どもの体力向上に影響することが示されている。東京都教育委員会の「児童・生徒の体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」でも、家庭での運動時間が長い子どもほど体力合計点が高い傾向が見られる。

- 具体例:

- 保護者向け講演会・セミナーの開催(運動の専門家による講演)

- 家庭での運動を促すリーフレットの配布

- 地域スポーツクラブとの連携イベントの開催

- 地域の運動施設(公園、体育館など)の利用促進

- 運動指導ボランティアの養成講座の開催

- KGI(最終目標指標): 家庭での運動時間が週60分以上の子どもの割合の増加

- KSI(成功要因指標):

- 保護者の体力向上への意識向上

- 地域スポーツクラブ・団体との連携強化

- 地域住民の運動指導ボランティアへの参加促進

- KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標:

- 保護者アンケート(家庭での運動時間、運動への関心など)

- 地域スポーツクラブ・団体への参加児童生徒数

- KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標:

- 保護者向けイベントの開催回数・参加者数

- 地域スポーツクラブ・団体との連携状況(連携回数、内容など)

- 運動指導ボランティアの登録者数・活動状況

優先度【中】の支援策

体力向上に関する情報提供と啓発

- 内容:

- 体力向上の重要性、効果的な運動方法、食事・睡眠などの生活習慣に関する情報を、様々な媒体を通じて提供する。

- 自治体の広報誌、ウェブサイト、SNSなどを活用する。

- 学校を通じて保護者へ情報を提供する。

- イベントやキャンペーンを実施して、体力向上への関心を高める。

- 理由:

- 波及効果: 正しい知識の普及は、子ども自身や保護者の意識改革を促し、行動変容に繋がる。

- 実現可能性: 既存の広報媒体を活用でき、比較的低コストで実施できる。

- 費用対効果: 情報提供は、運動習慣の改善や生活習慣の見直しに繋がり、長期的な健康増進に貢献する。

- 客観的根拠: 健康に関する情報提供は、人々の健康行動を促進する上で有効であることが、多くの研究で示されている。

- 具体例:

- 広報誌での特集記事掲載

- ウェブサイトでの情報発信(運動方法の動画配信、Q&Aコーナー設置など)

- SNSでの情報発信(体力向上チャレンジ企画、情報シェアキャンペーンなど)

- 学校でのポスター掲示、保護者会での説明

- 体力向上イベントの開催(体力測定会、運動教室、ウォーキングイベントなど)

- KGI(最終目標指標): 体力向上に関する情報を「知っている」と回答する児童生徒・保護者の割合の増加

- KSI(成功要因指標):

- 情報提供の頻度と内容の充実度

- 情報へのアクセスのしやすさ

- ターゲット層に合わせた情報発信

- KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標:

- 広報誌、ウェブサイト、SNSなどの閲覧数・アクセス数

- アンケート調査(体力向上に関する知識、意識、行動の変化)

- KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標:

- 情報提供媒体の種類と数

- 情報提供の頻度

- イベント・キャンペーンの開催回数・参加者数

教員・指導者の育成と研修

- 内容:

- 教員(体育専科教員、学級担任)に対する体育指導に関する研修の実施

- 地域スポーツ指導者に対する研修の実施

- 外部指導者(専門家、元アスリートなど)の活用

- 指導者同士の情報交換・交流の場の提供

- 理由:

- 波及効果: 指導者の質向上は、子どもへの指導内容の改善に繋がり、体力向上効果を高める。

- 実現可能性: 既存の研修制度を活用・拡充することで、比較的容易に実施できる。

- 費用対効果: 指導者の育成は、長期的な視点で見ると、子どもの体力向上に大きく貢献する。

- 客観的根拠: 教員の専門性向上が、児童生徒の学力向上に繋がることは、多くの研究で示されている。体育指導においても同様の効果が期待できる。

- 具体例:

- 教員研修(実技研修、講義、ワークショップ、オンライン研修など)

- 地域スポーツ指導者研修(資格取得支援、スキルアップ研修)

- 外部指導者の招聘(大学教員、元アスリート、専門家など)

- 指導者交流会の開催(情報交換、事例発表、合同研修など)

- KGI(最終目標指標): 体育指導に「自信がある」と回答する教員の割合の増加

- KSI(成功要因指標):

- 研修の質と量

- 外部指導者の活用状況

- 指導者同士の連携

- KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標:

- 教員・指導者の指導力に関する自己評価・他者評価

- 児童生徒の体力テストの結果

- 児童生徒の運動習慣に関するアンケート結果

- KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標:

- 研修の実施回数・参加者数

- 研修内容(実技、講義、ワークショップなど)

- 外部指導者の活用回数・時間

- 指導者交流会の開催回数・参加者数

運動施設の整備・活用

- 内容:

- 学校の体育館、運動場、プールなどの改修・整備

- 地域にある公園、運動施設、遊歩道などの整備・活用

- 運動用具・器具の充実(ボール、縄跳び、マット、鉄棒など)

- ICTを活用した運動施設の管理・利用促進(予約システム、利用状況の見える化など)

- 理由:

- 波及効果: 安全で快適な運動環境の提供は、運動への意欲を高め、運動習慣の定着を促す。

- 実現可能性: 既存施設の改修や、地域資源の活用により、比較的低コストで実施できる場合もある。

- 費用対効果: 長期的に見て、地域住民全体の健康増進に繋がり、医療費削減にも貢献する可能性がある。

- 客観的根拠: 運動施設の充実度と、住民の運動習慣には、正の相関関係があることが示されている。

- 具体例:

- 学校体育館の床改修、照明のLED化

- 運動場の芝生化、遊具の設置

- 公園への健康遊具の設置、ウォーキングコースの整備

- 運動用具の購入・貸し出し

- 運動施設のオンライン予約システムの導入

- KGI(最終目標指標): 児童生徒が「運動しやすい環境が整っている」と感じる割合の増加

- KSI(成功要因指標):

- 運動施設の安全性・快適性

- 運動施設の利用しやすさ

- 運動用具・器具の充実度

- KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標:

- 児童生徒・地域住民の運動施設利用状況(利用者数、利用頻度など)

- アンケート調査(運動施設の満足度、改善要望など)

- KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標:

- 運動施設の整備状況(改修箇所、新規設置箇所など)

- 運動用具・器具の購入状況

- ICTを活用したシステムの導入状況

優先度【低】の支援策

体力テスト・表彰制度の導入

- 内容:

- 自治体独自の体力テストを実施し、結果に応じて表彰する制度を導入する。

- 体力テストの結果を、学校・家庭にフィードバックし、改善に繋げる。

- 体力向上に積極的に取り組む学校を表彰する制度を設ける。

- 理由:

- モチベーション向上: 目標設定や達成感の提供により、子どもの運動意欲を高める可能性がある。

- 客観的根拠: 目標設定や報酬は、行動変容を促す上で有効な手段であることが、心理学の研究で示されている。

- 具体例:

- 体力テストの実施(年1回または2回)

- 体力テストの結果に基づく表彰(個人、クラス、学校)

- 体力向上優良校の表彰

- 体力テスト結果の個人票・学校票の作成・配布

- KGI(最終目標指標): 体力テストの記録向上

- KSI(成功要因指標):

- 体力テストの項目・基準の適切性

- 表彰制度の魅力度

- 学校・家庭へのフィードバックの有効性

- KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標:

- 体力テストの各種目の記録

- 体力テストの結果に関する児童生徒・保護者の満足度

- KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標:

- 体力テストの実施率

- 表彰を受けた児童生徒・学校の数

- 体力テスト結果のフィードバック状況

ICTを活用した体力向上プログラム

- 内容:

- スマートフォンアプリやウェアラブルデバイスを活用した体力向上プログラムを開発・提供する。

- 運動の記録・管理、目標設定、アドバイス提供などの機能を持たせる。

- ゲーム性を取り入れ、楽しく運動を継続できるようにする。

- オンラインでの運動教室やイベントを開催する。

- 理由:

- 個別最適化: 個人の体力レベルや目標に合わせた運動プログラムを提供できる。

- 利便性向上: 時間や場所にとらわれず、自分のペースで運動できる。

- 客観的根拠: ICTを活用した健康増進プログラムは、効果があることが報告されている。

- 具体例:

- 体力向上アプリの開発・提供(運動メニュー、記録機能、ランキング機能など)

- ウェアラブルデバイスの貸し出し

- オンライン運動教室の開催(ヨガ、ダンス、トレーニングなど)

- オンラインイベントの開催(バーチャルマラソン大会など)

- KGI(最終目標指標): アプリ利用者の体力向上(体力テストの結果、運動習慣の変化など)

- KSI(成功要因指標):

- アプリの機能・操作性

- プログラムの内容の充実度

- オンラインイベントの魅力度

- KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標:

- アプリのダウンロード数・利用率

- ウェアラブルデバイスの利用状況

- オンライン運動教室・イベントの参加者数

- アプリ利用者の運動習慣に関するアンケート結果

- KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標:

- アプリの機能数

- オンライン運動教室・イベントの開催回数

民間企業との連携

- 内容:

- スポーツ用品メーカー、フィットネスクラブ、食品メーカーなどと連携し、体力向上プログラムを開発・実施する。

- 企業のノウハウや資源を活用する。

- 企業のCSR活動(社会貢献活動)の一環として、協力を得る。

- 理由:

- 専門性: 民間企業の専門知識やノウハウを活用できる。

- 資源: 企業の資金や人材を活用できる。

- 客観的根拠: 企業との連携により、行政だけでは実現できない効果的な取り組みが可能になる。

- 具体例:

- スポーツ用品メーカーとの連携(運動用具の提供、運動プログラムの開発)

- フィットネスクラブとの連携(運動指導、施設利用)

- 食品メーカーとの連携(食育プログラムの開発、栄養指導)

- KGI(最終目標指標): 連携事業に参加した児童生徒の体力向上

- KSI(成功要因指標):

- 連携企業の専門性・協力体制

- 連携事業の内容の充実度

- 連携事業の広報・周知状況

- KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標:

- 連携事業に参加した児童生徒の体力テストの結果

- 連携事業に参加した児童生徒の運動習慣に関するアンケート結果

- KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標:

- 連携企業数

- 連携事業の実施回数・参加者数

KGI・KSI・KPIのデータ取得に向けて

体育授業の質の向上と時間の確保

KGI(最終目標指標):児童生徒の体力合計点の向上(全国平均以上を目指す)

- データ取得方法:

- 文部科学省が実施する「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果を活用する。

- 自治体独自で体力テストを実施している場合は、その結果を活用する。

- 学校ごとの体力テストの結果を集計し、経年変化を分析する。

- 全国平均との比較を行う。

- 留意点:

- 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」は抽出調査であるため、全ての学校の結果が得られるわけではない。

- 自治体独自の体力テストを実施する場合は、測定方法や集計方法の統一が必要。

KSI(成功要因指標)

- 体育授業における児童生徒の運動量の増加:

- データ取得方法:

- ウェアラブルデバイス(活動量計)を活用し、授業中の運動量を測定する(サンプル調査)。

- 授業観察記録(チェックリスト、ビデオ分析)により、運動量を評価する。

- 児童生徒へのアンケート調査(運動量の自己評価)。

- データ取得方法:

- 児童生徒の運動に対する意欲・関心の向上:

- データ取得方法:

- 質問紙調査(アンケート)により、運動の好き嫌い、体育授業への意欲などを測定する。

- インタビュー調査(個別またはグループ)により、運動に対する意識や考え方を把握する。

- データ取得方法:

- 教員の体育指導に関する専門性の向上:

- データ取得方法:

- 教員へのアンケート調査(自己評価、体育指導に関する知識・技能など)。

- 授業観察記録(チェックリスト、ビデオ分析)により、指導力を評価する。

- 研修参加状況、資格取得状況などを把握する。

- データ取得方法:

KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標

- 体力テストの結果(各種目の記録向上):

- データ取得方法:

- 学校で実施する体力テストの結果を集計する。

- 経年変化を分析する。

- 種目ごとの平均値、標準偏差などを算出する。

- データ取得方法:

- 児童生徒の運動習慣に関するアンケート結果(運動時間の増加、運動の好き嫌いなど):

- データ取得方法:

- 質問紙調査(アンケート)を定期的に実施する。

- 運動時間、運動頻度、好きな運動、嫌いな運動などを尋ねる。

- 結果を集計し、経年変化を分析する。

- データ取得方法:

KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標

- 体育授業の実施状況(授業時数、内容、指導方法など):

- データ取得方法:

- 学校から提出される年間指導計画、授業記録などを確認する。

- 授業観察(チェックリスト、ビデオ分析)を実施する。

- 教員へのアンケート調査(授業内容、指導方法など)。

- データ取得方法:

- 教員研修の実施状況(参加者数、研修内容など):

- データ取得方法:

- 研修の実施記録(参加者名簿、研修内容、アンケート結果など)を保管する。

- 研修担当部署から報告を受ける。

- データ取得方法:

- 外部指導者の活用状況(活用回数、指導内容など):

- データ取得方法:

- 学校から提出される外部指導者活用報告書を確認する。

- 外部指導者へのアンケート調査。

- データ取得方法:

- 児童生徒の運動に対する意識調査(運動が好きになったか、体力向上を実感しているかなど):

- データ取得方法:

- 質問紙調査(アンケート)を定期的に実施する。

- データ取得方法:

運動遊び・スポーツ活動の推進(学校内)

KGI(最終目標指標):1週間の総運動時間が60分以上の児童生徒の割合の増加

- データ取得方法:

- 文部科学省「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の質問紙調査結果を活用する。

- 自治体独自で質問紙調査を実施する場合は、同様の項目を設ける。

- 学校を通じて質問紙調査を配布・回収し、集計する。

- 留意点:

- 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」は抽出調査であるため、全ての学校の結果が得られるわけではない。

- 自己申告による回答であるため、過大・過小評価の可能性がある。

KSI(成功要因指標)

- 児童生徒の運動への興味・関心の向上:

- データ取得方法:

- 質問紙調査(アンケート)により、運動の好き嫌い、運動遊び・スポーツ活動への参加意欲などを測定する。

- インタビュー調査(個別またはグループ)。

- データ取得方法:

- 運動機会の増加:

- データ取得方法:

- 質問紙調査(アンケート)により、休み時間や放課後の運動時間、運動頻度などを尋ねる。

- 学校の記録(運動場の利用状況、運動用具の貸し出し状況など)を分析する。

- データ取得方法:

- 運動施設の充実:

- データ取得方法:

- 学校の施設台帳、備品台帳などを確認する。

- 学校へのアンケート調査(施設の状況、利用状況など)。

- 現地調査(施設の状況確認)。

- データ取得方法:

KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標

- 児童生徒の運動習慣に関するアンケート結果(運動時間の増加、運動の好き嫌いなど):

- 質問紙調査(アンケート)を定期的に実施する。

- 運動部活動への加入率:

- データ取得方法:

- 学校から提出される運動部活動加入状況報告書を集計する。

- データ取得方法:

- 校内スポーツ大会・イベントの参加者数:

- データ取得方法:

- 学校から提出されるイベント実施報告書を集計する。

- データ取得方法:

KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標

- 運動遊び・スポーツ活動の実施状況(活動の種類、頻度、参加人数など):

- データ取得方法:

- 学校から提出される活動報告書を集計する。

- 学校へのアンケート調査。

- データ取得方法:

- 運動施設の整備状況(遊具の種類、数、利用状況など):

- データ取得方法:

- 学校の施設台帳、備品台帳などを確認する。

- 学校へのアンケート調査。

- 現地調査。

- データ取得方法:

家庭・地域との連携強化

KGI(最終目標指標):家庭での運動時間が週60分以上の子どもの割合の増加

- データ取得方法:

- 保護者への質問紙調査(アンケート)により、家庭での子どもの運動時間を尋ねる。

- 学校を通じて質問紙調査を配布・回収し、集計する。

- 留意点:

- 自己申告による回答であるため、過大・過小評価の可能性がある。

- 保護者の回答であるため、子どもの実態と異なる場合がある。

KSI(成功要因指標)

- 保護者の体力向上への意識向上:

- データ取得方法:

- 保護者への質問紙調査(アンケート)により、体力向上の重要性に対する認識、家庭での取り組み状況などを尋ねる。

- 保護者向けイベント(講演会、セミナーなど)の参加者アンケート。

- データ取得方法:

- 地域スポーツクラブ・団体との連携強化:

- データ取得方法:

- 学校と地域スポーツクラブ・団体との連携状況に関する調査(アンケート、ヒアリング)。

- 連携事業の実施記録(参加者数、活動内容など)。

- データ取得方法:

- 地域住民の運動指導ボランティアへの参加促進:

- データ取得方法:

- ボランティア登録者数、活動状況などを把握する。

- ボランティアへのアンケート調査(活動内容、満足度など)。

- データ取得方法:

KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標

- 保護者アンケート(家庭での運動時間、運動への関心など):

- 質問紙調査(アンケート)を定期的に実施する。

- 地域スポーツクラブ・団体への参加児童生徒数:

- データ取得方法:

- 地域スポーツクラブ・団体から参加者名簿の提供を受ける。

- 学校を通じて、参加状況を把握する。

- データ取得方法:

KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標

- 保護者向けイベントの開催回数・参加者数:

- データ取得方法:

- イベントの実施記録(参加者名簿、アンケート結果など)を保管する。

- データ取得方法:

- 地域スポーツクラブ・団体との連携状況(連携回数、内容など):

- データ取得方法:

- 学校と地域スポーツクラブ・団体との連携状況に関する調査(アンケート、ヒアリング)。

- 連携事業の実施記録。

- データ取得方法:

- 運動指導ボランティアの登録者数・活動状況:

- データ取得方法:

- ボランティア登録者名簿、活動記録などを管理する。

- データ取得方法:

体力向上に関する情報提供と啓発

KGI(最終目標指標):体力向上に関する情報を「知っている」と回答する児童生徒・保護者の割合の増加

- データ取得方法:

- 児童生徒・保護者への質問紙調査(アンケート)により、体力向上に関する情報の認知度を尋ねる。

- 学校を通じて質問紙調査を配布・回収し、集計する。

KSI(成功要因指標)

- 情報提供の頻度と内容の充実度:

- データ取得方法:

- 情報提供媒体(広報誌、ウェブサイト、SNSなど)の掲載頻度、内容を記録する。

- 専門家による内容の評価。

- データ取得方法:

- 情報へのアクセスのしやすさ:

- データ取得方法:

- ウェブサイトのアクセス解析(ページビュー数、滞在時間など)。

- 広報誌の配布状況、回収率。

- SNSのリーチ数、エンゲージメント率。

- 利用者アンケート(情報の入手経路、見やすさ、分かりやすさなど)。

- データ取得方法:

- ターゲット層に合わせた情報発信:

- データ取得方法:

- 情報提供媒体ごとの利用者層の分析。

- アンケート調査(年齢層、性別、興味関心など)。

- データ取得方法:

KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標

- 広報誌、ウェブサイト、SNSなどの閲覧数・アクセス数:

- データ取得方法:

- ウェブサイトのアクセス解析ツールを活用する。

- 広報誌の配布部数、回収率を把握する。

- SNSの管理画面でリーチ数、エンゲージメント率などを確認する。

- データ取得方法:

- アンケート調査(体力向上に関する知識、意識、行動の変化):

- 質問紙調査(アンケート)を定期的に実施する。

KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標

- 情報提供媒体の種類と数:

- データ取得方法:

- 情報提供媒体の一覧を作成し、種類と数を記録する。

- データ取得方法:

- 情報提供の頻度:

- データ取得方法:

- 媒体ごとの掲載頻度を記録する(月刊、週刊、毎日など)。

- データ取得方法:

- イベント・キャンペーンの開催回数・参加者数:

- データ取得方法:

- イベント・キャンペーンの実施記録(参加者名簿、アンケート結果など)を保管する。

- データ取得方法:

教員・指導者の育成と研修

KGI(最終目標指標):体育指導に「自信がある」と回答する教員の割合の増加

- データ取得方法:

- 教員への質問紙調査(アンケート)により、体育指導に対する自信の程度を尋ねる。

- 研修前後で比較する。

KSI(成功要因指標)

- 研修の質と量:

- データ取得方法:

- 研修の実施記録(参加者数、研修時間、内容、講師、アンケート結果など)を保管する。

- 研修内容の評価(専門家による評価、参加者アンケート)。

- データ取得方法:

- 外部指導者の活用状況:

- データ取得方法:

- 学校から提出される外部指導者活用報告書を集計する。

- 外部指導者へのアンケート調査。

- データ取得方法:

- 指導者同士の連携:

- データ取得方法:

- 指導者交流会の開催状況、参加状況を記録する。

- 参加者アンケート。

- データ取得方法:

KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標

- 教員・指導者の指導力に関する自己評価・他者評価:

- データ取得方法:

- 教員への質問紙調査(自己評価)。

- 授業観察記録(チェックリスト、ビデオ分析)による他者評価。

- 児童生徒による授業評価。

- データ取得方法:

- 児童生徒の体力テストの結果:

- 学校で実施する体力テストの結果を集計する。

- 児童生徒の運動習慣に関するアンケート結果:

- 質問紙調査(アンケート)を定期的に実施する。

KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標

- 研修の実施回数・参加者数:

- データ取得方法:

- 研修の実施記録(参加者名簿、研修内容、アンケート結果など)を保管する。

- データ取得方法:

- 研修内容(実技、講義、ワークショップなど):

- データ取得方法:

- 研修の実施記録(カリキュラム、スケジュールなど)を保管する。

- データ取得方法:

- 外部指導者の活用回数・時間:

- データ取得方法:

- 学校から提出される外部指導者活用報告書を集計する。

- データ取得方法:

- 指導者交流会の開催回数・参加者数:

- データ取得方法:

- 交流会の実施記録(参加者名簿、アンケート結果など)を保管する。

- データ取得方法:

運動施設の整備・活用

KGI(最終目標指標):児童生徒が「運動しやすい環境が整っている」と感じる割合の増加

- データ取得方法:

- 児童生徒への質問紙調査(アンケート)により、学校や地域の運動環境に対する満足度を尋ねる。

KSI(成功要因指標)

- 運動施設の安全性・快適性:

- データ取得方法:

- 施設点検記録(安全点検、修繕履歴など)を確認する。

- 利用者アンケート(施設の安全性、清潔さ、使いやすさなど)。

- 専門家による評価。

- データ取得方法:

- 運動施設の利用しやすさ:

- データ取得方法:

- 施設の利用状況(利用者数、利用時間帯、利用頻度など)を記録する。

- 予約システムの利用状況。

- 利用者アンケート。

- データ取得方法:

- 運動用具・器具の充実度:

- データ取得方法:

- 備品台帳を確認する。

- 利用者アンケート。

- データ取得方法:

KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標

- 児童生徒・地域住民の運動施設利用状況(利用者数、利用頻度など):

- データ取得方法:

- 施設の利用記録(利用者名簿、利用時間など)を集計する。

- 体育館、運動場、プールなどの利用予約状況を把握する。

- データ取得方法:

- アンケート調査(運動施設の満足度、改善要望など):

- 質問紙調査(アンケート)を定期的に実施する。

KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標

- 運動施設の整備状況(改修箇所、新規設置箇所など):

- データ取得方法:

- 施設整備計画、工事記録などを確認する。

- データ取得方法:

- 運動用具・器具の購入状況:

- データ取得方法:

- 備品購入計画、購入記録などを確認する。

- データ取得方法:

- ICTを活用したシステムの導入状況:

- データ取得方法:

- システム導入状況、利用状況などを確認する。

- データ取得方法:

体力テスト・表彰制度の導入

KGI(最終目標指標):体力テストの記録向上

- データ取得方法:

- 自治体または学校で実施する体力テストの結果を集計する。

- 経年変化を分析する。

KSI(成功要因指標)

- 体力テストの項目・基準の適切性:

- データ取得方法:

- 専門家による評価。

- 児童生徒、教員へのアンケート調査(テストの難易度、妥当性など)。

- データ取得方法:

- 表彰制度の魅力度:

- データ取得方法:

- 児童生徒、保護者へのアンケート調査(表彰制度への関心、モチベーションへの影響など)。

- データ取得方法:

- 学校・家庭へのフィードバックの有効性:

- データ取得方法:

- フィードバックを受けた児童生徒、保護者、教員へのアンケート調査(理解度、活用状況など)。

- データ取得方法:

KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標

- 体力テストの各種目の記録:

- 自治体または学校で実施する体力テストの結果を集計する。

- 体力テストの結果に関する児童生徒・保護者の満足度:

- 質問紙調査(アンケート)を定期的に実施する。

KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標

- 体力テストの実施率:

- データ取得方法:

- 学校から提出される体力テスト実施報告書を集計する。

- データ取得方法:

- 表彰を受けた児童生徒・学校の数:

- データ取得方法:

- 表彰記録を管理する。

- データ取得方法:

- 体力テスト結果のフィードバック状況:

- データ取得方法:

- 学校から提出されるフィードバック実施報告書を集計する。

- データ取得方法:

ICTを活用した体力向上プログラム

KGI(最終目標指標):アプリ利用者の体力向上(体力テストの結果、運動習慣の変化など)

- データ取得方法:

- アプリと体力テストの結果を連携させる(ID連携など)。

- アプリ内で運動習慣に関するアンケートを実施する。

- アプリの利用データ(運動時間、運動頻度など)と体力テストの結果を比較分析する。

KSI(成功要因指標)

- アプリの機能・操作性:

- データ取得方法:

- 利用者アンケート(使いやすさ、機能への満足度など)。

- アプリストアのレビュー分析。

- 専門家による評価。

- データ取得方法:

- プログラムの内容の充実度:

- データ取得方法:

- 利用者アンケート(運動メニューの豊富さ、効果の実感など)。

- 専門家による評価。

- データ取得方法:

- オンラインイベントの魅力度:

- データ取得方法:

- 参加者アンケート(満足度、楽しさなど)。

- データ取得方法:

KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標

- アプリのダウンロード数・利用率:

- アプリストアのデータ、またはアプリの管理画面で確認する。

- ウェアラブルデバイスの利用状況:

- データ取得方法:

- デバイスとアプリを連携させ、利用データを収集する。

- データ取得方法:

- オンライン運動教室・イベントの参加者数:

- データ取得方法:

- イベントの参加者名簿、申込者数などを集計する。

- データ取得方法:

- アプリ利用者の運動習慣に関するアンケート結果:

- アプリ内で質問紙調査(アンケート)を定期的に実施する。

KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標

- アプリの機能数:

- データ取得方法:

- アプリの機能一覧を作成し、数を記録する。

- データ取得方法:

- オンライン運動教室・イベントの開催回数:

- データ取得方法:

- イベントの開催記録を保管する。

- データ取得方法:

民間企業との連携

KGI(最終目標指標):連携事業に参加した児童生徒の体力向上

- データ取得方法:

- 連携事業参加前後の体力テストの結果を比較する。

- 連携事業参加前後の運動習慣に関するアンケート結果を比較する。

KSI(成功要因指標)

- 連携企業の専門性・協力体制:

- データ取得方法:

- 連携企業へのヒアリング、アンケート調査(専門性、協力内容、提供リソースなど)。

- データ取得方法:

- 連携事業の内容の充実度:

- データ取得方法:

- 参加者アンケート(満足度、効果の実感など)。

- 専門家による評価。

- データ取得方法:

- 連携事業の広報・周知状況:

- データ取得方法:

- 広報媒体(チラシ、ポスター、ウェブサイトなど)の掲載状況を確認する。

- 参加者へのアンケート調査(参加のきっかけ、情報入手経路など)。

- データ取得方法:

KPI(重要業績評価指標)_アウトカム指標

- 連携事業に参加した児童生徒の体力テストの結果:

- 参加前後の体力テストの結果を比較する。

- 連携事業に参加した児童生徒の運動習慣に関するアンケート結果:

- 参加前後の運動習慣に関するアンケート結果を比較する。

KPI(重要業績評価指標)_アウトプット指標

- 連携企業数:

- データ取得方法:

- 連携企業との契約書、協定書などを確認する。

- データ取得方法:

- 連携事業の実施回数・参加者数:

- データ取得方法:

- 事業の実施記録(参加者名簿、アンケート結果など)を保管する。

- データ取得方法:

先進事例

東京23区の先進事例

東京都 足立区「あだちっ子 体力向上プロジェクト」

- 概要:

- 区内全小中学校で、体力向上を目的とした「あだちっ子 体力向上プロジェクト」を実施。

- 「あだちっ子 体力アップ体操」の作成・普及、体育授業や休み時間での実践を推進。

- 「あだちっ子 体力アップ検定」を実施し、児童生徒の体力レベルを把握・評価。

- 体力向上優良校を表彰し、学校の取り組みを奨励。

- 保護者や地域住民向けのイベント開催、情報提供。

- 先進的な内容:

- 区独自の体操や検定を作成し、全校で統一的に取り組むことで、区全体の体力向上を目指している。

- 体力テストの結果だけでなく、運動習慣や生活習慣に関するアンケートも実施し、多角的に分析している。

- 体力向上優良校の表彰や、保護者・地域向けのイベント開催など、学校・家庭・地域が一体となって取り組む体制を構築している。

- 先進的な理由(事業効果):

- 体力テストの結果が向上し、全国平均を上回る成果を上げている。

- 児童生徒の運動習慣が改善され、運動好きの割合が増加している。

- 保護者や地域住民の体力向上への関心が高まり、地域全体での取り組みが活発化している。

東京都 葛飾区「かつしかっ子 元気アッププラン」

- 概要:

- 「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進、生活習慣の改善を促す。

- 「外遊び」の推奨、公園や遊び場の利用促進、イベント開催。

- 「運動習慣」の定着を目指し、体育授業の充実、運動部活動の活性化、地域スポーツクラブとの連携。

- 「食育」の推進、バランスの取れた食事の重要性を啓発。

- 先進的な内容:

- 体力向上だけでなく、生活習慣全体の改善に着目し、総合的なアプローチを行っている。

- 「外遊び」を重視し、公園の整備やイベント開催など、具体的な取り組みを展開している。

- 地域スポーツクラブとの連携を強化し、学校外での運動機会を確保している。

- 管理栄養士による食育指導、食育イベントの開催など、食育にも力を入れている。

- 先進的な理由(事業効果):

- 児童生徒の体力テストの結果が向上している。

- 肥満傾向児の割合が減少している。

- 生活習慣が改善され、朝食を毎日食べる子どもの割合が増加している。

- 外遊びをする時間が増加している。

東京都 江戸川区「えどがわっ子体力向上プロジェクト」

- 概要: 「えどがわっ子体力向上推進プラン」に基づき、家庭・地域・学校が一体となって、子どもの体力向上に取り組む。 「えどがわっ子体力向上検定」を活用し、体力の実態を把握、課題解決型の授業へ。 運動部活動や地域スポーツ活動の推進。

- 体力向上通信の発行、ホームページでの情報発信。

- 先進的な内容:

- 体力向上に関する情報を積極的に発信し、家庭や地域への啓発活動を強化している。

- 体力テストの結果を分析し、課題に応じた指導方法を工夫している。

- 運動部活動だけでなく、地域スポーツクラブとの連携や、スポーツイベントの開催など、多様な運動機会を提供している。

- 先進的な理由(事業効果):

- 児童生徒の体力テストの結果が向上している。

- 運動習慣が改善され、運動好きの割合が増加している。

- 保護者の体力向上への関心が高まり、家庭での取り組みが活発化している。

全国自治体の先進事例

福井県「体力向上フロンティアプロジェクト」

- 概要:

- 県内全小中学校で、体力向上を目的とした「体力向上フロンティアプロジェクト」を実施。

- 「ふくいっ子 体力向上プログラム」を作成・配布し、体育授業や家庭での実践を推進。

- 体力テストの結果を分析し、課題に応じた指導方法を工夫。

- 体力向上優良校を表彰し、学校の取り組みを奨励。

- 先進的な内容:

- 県独自のプログラムを作成し、全校で統一的に取り組むことで、県全体の体力向上を目指している。

- 体力テストの結果を詳細に分析し、指導改善に役立てている。

- 体力向上優良校の表彰や、教員研修の充実など、学校への支援体制が整っている。

- 先進的な理由(事業効果):

- 体力テストの結果が全国トップレベルを維持している。

- 児童生徒の運動習慣が改善され、運動好きの割合が高い。

- 学校の体力向上への取り組みが活発化している。

茨城県 つくば市「つくば体力向上プロジェクト」

- 概要:

- 「つくば体力アッププログラム」を作成し、体育授業での活用を推進。

- 体力テストの結果を分析し、課題に応じた指導方法を工夫。

- 筑波大学との連携により、専門的な知見を活用。

- 運動部活動の活性化、地域スポーツクラブとの連携。

- 体力向上に関する情報発信、保護者向け講習会の開催。

- 先進的な内容:

- 大学との連携により、科学的根拠に基づいた体力向上プログラムを開発・実践している。

- 体力テストの結果を詳細に分析し、個に応じた指導を重視している。

- 保護者向け講習会を開催するなど、家庭への啓発活動にも力を入れている。

- 先進的な理由(事業効果):

- 児童生徒の体力テストの結果が向上している。

- 運動習慣が改善され、運動好きの割合が増加している。

- 保護者の体力向上への関心が高まり、家庭での取り組みが活発化している。

行政が支援策を展開する上での注意点

「計画段階」「実施段階」「運用・評価段階」の3つの段階に分け、さらにそれぞれを細分化して構造的に示します。

計画段階

計画段階では、支援策の土台となる部分を慎重に検討する必要があります。

現状分析と実態把握

- 児童生徒の体力・運動能力の実態把握:

- 注意点: 文部科学省「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果だけでなく、自治体独自の調査も実施し、詳細なデータを収集する。

- 体力テストの結果だけでなく、運動習慣、生活習慣(睡眠時間、食生活など)、運動に対する意識、運動環境など、多角的な調査を行う。

- 学校別、学年別、男女別など、詳細なデータ分析を行い、課題を明確にする。

- 経年変化を分析し、傾向を把握する。

- 注意点: 文部科学省「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果だけでなく、自治体独自の調査も実施し、詳細なデータを収集する。

- 学校の取り組み状況の把握:

- 注意点: 各学校の体育授業の実施状況、運動施設・設備の状況、教員の専門性、地域との連携状況などを把握する。

- 学校へのアンケート調査、ヒアリング、訪問調査などを実施する。

- 先進的な取り組みを行っている学校の事例を収集し、共有する。

- 注意点: 各学校の体育授業の実施状況、運動施設・設備の状況、教員の専門性、地域との連携状況などを把握する。

- 家庭・地域の状況把握:

- 注意点: 家庭での運動習慣、保護者の運動に対する意識、地域の運動施設・環境、地域スポーツクラブの活動状況などを把握する。

- 保護者へのアンケート調査、地域団体へのヒアリングなどを実施する。

- 地域住民の運動習慣、運動に対するニーズなども把握する。

- 注意点: 家庭での運動習慣、保護者の運動に対する意識、地域の運動施設・環境、地域スポーツクラブの活動状況などを把握する。

目標設定と計画策定

- 具体的かつ達成可能な目標設定:

- 注意点: 現状分析の結果を踏まえ、実現可能な範囲で意欲的な目標を設定する。

- 数値目標(体力テストの平均点向上、運動習慣のある児童生徒の割合増加など)を設定する。

- 目標達成のための具体的な戦略、スケジュール、役割分担を明確にする。

- 注意点: 現状分析の結果を踏まえ、実現可能な範囲で意欲的な目標を設定する。

- 多様なニーズに対応した計画策定:

- 注意点: 児童生徒の体力レベル、運動経験、興味関心などは多様であるため、画一的な計画ではなく、多様なニーズに対応できる計画を策定する。

- 運動が苦手な子ども、運動が好きな子ども、それぞれに合ったプログラムを用意する。

- 運動部活動だけでなく、休み時間や放課後の運動遊び、地域スポーツ活動など、多様な運動機会を提供する。

- 注意点: 児童生徒の体力レベル、運動経験、興味関心などは多様であるため、画一的な計画ではなく、多様なニーズに対応できる計画を策定する。

- 関係機関との連携:

- 注意点: 学校、教育委員会、保健福祉部門、スポーツ振興部門、地域団体、保護者など、関係機関との連携を密にする。

- 連携会議の開催、情報共有、役割分担などを明確にする。

- 注意点: 学校、教育委員会、保健福祉部門、スポーツ振興部門、地域団体、保護者など、関係機関との連携を密にする。

- 費用対効果の検証:

- 注意点: 限られた予算を有効活用するため、費用対効果の高い施策を優先的に実施する。

- 各施策の費用と効果を事前に予測し、比較検討する。

- 注意点: 限られた予算を有効活用するため、費用対効果の高い施策を優先的に実施する。

- 計画の周知:

- 注意点: 策定した計画を、学校、保護者、地域住民など、関係者に広く周知する。

- 説明会、広報誌、ウェブサイトなどを活用する。

- 注意点: 策定した計画を、学校、保護者、地域住民など、関係者に広く周知する。

法令遵守と安全対策

- 関連法規の遵守:

- 注意点: 学校教育法、スポーツ基本法、個人情報保護法など、関連法規を遵守する。

- 個人情報の取り扱いには十分注意する。

- 注意点: 学校教育法、スポーツ基本法、個人情報保護法など、関連法規を遵守する。

- 安全対策の徹底:

- 注意点: 運動中の事故防止のため、安全対策を徹底する。

- 運動施設・設備の安全点検、教員への安全指導研修、児童生徒への安全指導などを実施する。

- 熱中症対策、感染症対策なども行う。

- 注意点: 運動中の事故防止のため、安全対策を徹底する。

実施段階

学校への支援

- 教員研修の実施:

- 注意点: 体育授業の指導力向上、体力向上に関する知識習得のため、教員研修を充実させる。

- 実技研修、講義、ワークショップ、先進校視察など、多様な研修形態を取り入れる。

- 外部講師(大学教員、専門家、元アスリートなど)を招聘する。

- 注意点: 体育授業の指導力向上、体力向上に関する知識習得のため、教員研修を充実させる。

- 外部指導者の活用支援:

- 注意点: スポーツ専門家、地域スポーツ指導者などを学校に派遣し、体育授業や運動部活動の指導を支援する。

- 外部指導者の情報を学校に提供する。

- 外部指導者とのマッチングを行う。

- 注意点: スポーツ専門家、地域スポーツ指導者などを学校に派遣し、体育授業や運動部活動の指導を支援する。

- 運動プログラムの提供:

- 注意点: 自治体独自の運動プログラムや、文部科学省の「体つくり運動」などを学校に提供する。

- 運動プログラムの活用方法に関する研修会を実施する。

- 注意点: 自治体独自の運動プログラムや、文部科学省の「体つくり運動」などを学校に提供する。

- 運動施設・設備の整備:

- 注意点: 学校の体育館、運動場、プールなどの改修・整備、運動用具の充実を図る。

- 学校のニーズを把握し、計画的に整備を進める。

- 注意点: 学校の体育館、運動場、プールなどの改修・整備、運動用具の充実を図る。

家庭・地域との連携

- 保護者への啓発:

- 注意点: 保護者に対して、体力向上の重要性、家庭での取り組み方などを啓発する。

- 講演会、セミナー、リーフレット配布、ウェブサイトでの情報提供などを実施する。

- 注意点: 保護者に対して、体力向上の重要性、家庭での取り組み方などを啓発する。

- 地域スポーツクラブとの連携:

- 注意点: 地域スポーツクラブと連携し、子どもたちが学校外で運動できる機会を増やす。

- 合同練習、交流イベント、指導者派遣などを実施する。

- 注意点: 地域スポーツクラブと連携し、子どもたちが学校外で運動できる機会を増やす。

- 地域イベントの開催:

- 注意点: 地域住民が参加できる運動イベント(運動会、ウォーキング大会など)を開催する。

- イベントの企画・運営に、地域住民や団体を参画させる。

- 注意点: 地域住民が参加できる運動イベント(運動会、ウォーキング大会など)を開催する。

- 運動施設の開放:

- 注意点: 学校の体育館、運動場などを地域住民に開放し、運動機会を提供する。

広報活動

- 情報発信:

- 注意点: 自治体の取り組み、体力向上に関する情報などを、広報誌、ウェブサイト、SNSなどを通じて積極的に発信する。

- 成功事例、イベント情報、運動プログラムの紹介などを行う。

- 注意点: 自治体の取り組み、体力向上に関する情報などを、広報誌、ウェブサイト、SNSなどを通じて積極的に発信する。

- メディアとの連携:

- 注意点: テレビ、新聞、ラジオなどのメディアと連携し、体力向上に関する情報を発信する。

運用・評価段階

効果測定と評価

- 定期的な効果測定:

- 注意点: 事業の目標達成度を定期的に測定し、効果を検証する。

- 体力テストの結果、運動習慣に関するアンケート結果、生活習慣に関するアンケート結果などを分析する。

- 学校、保護者、地域住民など、関係者へのアンケート調査やヒアリングを実施する。

- 注意点: 事業の目標達成度を定期的に測定し、効果を検証する。

- 客観的な評価:

- 注意点: 第三者機関(大学、研究機関など)による評価など、客観的な評価を実施する。

- 評価結果の公表:

- 注意点: 評価結果を公表し、透明性を確保する。

- 広報誌、ウェブサイトなどで公表する。

- 注意点: 評価結果を公表し、透明性を確保する。

継続的な改善

- 評価結果に基づく改善:

- 注意点: 評価結果に基づき、事業の改善を図る。

- 課題を明確にし、具体的な改善策を検討する。

- 改善策を実施し、その効果を検証する。

- 注意点: 評価結果に基づき、事業の改善を図る。

- PDCAサイクルの確立:

- 注意点: 計画(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、改善(Act)のPDCAサイクルを確立し、継続的な改善を図る。

- 長期的な視点:

- 注意点: 短期的な成果だけでなく、長期的な視点を持って事業を継続する。

- 子どもの体力向上は、継続的な取り組みが必要であることを理解する。

- 注意点: 短期的な成果だけでなく、長期的な視点を持って事業を継続する。

持続可能な体制構築

- 学校の主体性:

- 注意点: 学校が主体的に体力向上に取り組めるよう、支援体制を構築する。

- 学校の裁量権を尊重する。

- 学校への過度な介入は避ける。

- 注意点: 学校が主体的に体力向上に取り組めるよう、支援体制を構築する。

- 人材育成:

- 注意点: 体力向上を推進する人材(教員、地域スポーツ指導者など)を育成する。

- 研修機会の提供、資格取得支援などを行う。

- 注意点: 体力向上を推進する人材(教員、地域スポーツ指導者など)を育成する。

- 財源確保:

- 注意点: 持続可能な事業運営のため、安定的な財源を確保する。

- 国の補助金、地方交付税、企業版ふるさと納税などを活用する。

- 民間企業との連携による資金調達も検討する。

- 注意点: 持続可能な事業運営のため、安定的な財源を確保する。

参考資料(エビデンス検索用)

※以下は生成AIによる検索結果であり、ファクトチェックは未実施です。

※今後、生成AIの検索機能の向上が見込まれているため試行実施しています。

- 令和5年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果:

- 出典: 文部科学省, 2023年12月

- 概要: 全国の小学5年生、中学2年生を対象とした体力・運動能力、運動習慣、生活習慣等に関する調査の結果。児童生徒の体力・運動能力の現状、運動習慣の二極化、生活習慣の課題などが詳細に分析されている。体力低下の背景要因や、体力向上に向けた政策提言も含まれており、自治体の施策立案の基礎資料として活用できる。

- 体力・運動能力調査:

- 出典: 文部科学省, 毎年

- 概要: 児童生徒の体力・運動能力の現状を把握するための調査。体力合計点や各種運動種目の記録などが公表されている。

- 新体力テスト実施要項:

- 出典: 文部科学省

- 概要: 新体力テストの実施方法、評価基準などを定めたもの。

- 子どもの体力向上のための総合的な方策について(報告):

- 出典: 文部科学省, 2009年

- 概要:子どもの体力向上のための国の基本的な方針、具体的施策。

- 学校体育実技指導資料:

- 出典: 文部科学省

- 概要: 体育授業における実技指導の参考資料。 వివిధ運動種目の指導方法、安全対策などが解説されている。

- 児童生徒の体力・運動能力調査:

- 出典: 文部科学省

- 概要: 児童生徒の体力や運動能力に関する調査データを提供。地域別、学校種別のデータも参照可能。

- スポーツ基本計画:

- 出典: 文部科学省, 2022年3月

- 概要: スポーツ庁策定。スポーツ振興に関する国の基本計画。第3期計画では、「スポーツを通じた健康増進」が重点施策の一つとして掲げられており、子どもの体力向上に関する記述も含まれている。

- 学校における体育活動中の事故防止について:

- 出典: 文部科学省

- 概要: 体育授業や運動部活動における事故防止のためのガイドライン。

- 学校体育施設の有効活用に関する手引:

- 出典: 文部科学省

- 概要:学校体育施設の有効活用や地域への開放に関する内容。

- 健康日本21(第三次):

- 出典: 厚生労働省, 2023年5月

- 概要: 国民の健康増進に関する国の基本計画。第三次では、「身体活動・運動を通じた健康づくりの推進」が主要な柱の一つとして掲げられており、子どもから高齢者まで、各ライフステージに応じた運動の重要性が強調されている。自治体の体力向上施策の目標設定や、健康増進施策との連携を検討する上で参考となる。

- 国民健康・栄養調査:

- 出典:厚生労働省, 毎年

- 概要:国民の身体状況、栄養摂取量、生活習慣の状況を把握する調査。

- 東京都 児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査:

- 出典: 東京都教育委員会, 毎年

- 概要: 都内の公立学校の児童生徒を対象とした体力・運動能力、運動習慣、生活習慣に関する調査。体力テストの結果だけでなく、運動時間、睡眠時間、食生活、メディア視聴時間など、詳細なデータが公表されている。都内自治体の実態把握、課題分析に活用できる。

- 東京都体力向上推進プラン:

- 出典: 東京都教育委員会

- 概要:東京都が策定する体力向上に関する基本計画。

- 東京都子供の体力向上推進会議報告書:

- 出典:東京都

- 概要: 外部有識者による体力向上に関する提言。

まとめ

自治体(小学校・中学校)における子どもの体力向上は、健康な体と心を育み、生涯にわたる健康の基盤を築く上で極めて重要です。

子どもの体力低下は、生活習慣病の若年化、精神的な問題の増加など、様々なリスクを高めるだけでなく、将来の社会全体の活力低下にも繋がりかねません。

自治体は、学校・家庭・地域と連携し、体育授業の質の向上、運動機会の拡充、情報提供、指導者育成など、多角的な支援策を推進しています。これらの取り組みは、子どもたちが運動の楽しさを知り、生涯にわたって運動を継続する習慣を身につけることを目指しています。

子どもの体力向上は、未来を担う子どもたちの健全な成長を支えるだけでなく、活力ある社会の実現にも不可欠な取り組みと言えるでしょう。

本内容が皆様の政策立案等の一助となれば幸いです。

引き続き、生成AIの動向も見ながら改善・更新して参ります。