帰宅困難者対策のDX化

はじめに

※本記事はAIが生成したものを加工して掲載しています。

※各施策についての理解の深度化や、政策立案のアイデア探しを目的にしています。

※生成AIの進化にあわせて作り直すため、ファクトチェックは今後行う予定です。

※掲載内容を使用する際は、各行政機関の公表資料を別途ご確認ください。

エグゼクティブサマリー

本記事は、東京都特別区(23区)の自治体職員の皆様に対し、首都直下地震等の大規模災害時における帰宅困難者対策の新たなフェーズとして、東京都が導入・運用を開始した「東京都帰宅困難者対策オペレーションシステム(通称:キタコンDX)」について、その詳細、導入経緯、および政策的意義を包括的に解説するものです。

2025年11月26日、新宿駅周辺防災対策協議会は、新宿住友ビル三角広場において、この「キタコンDX」を活用した初の実動訓練を実施しました。これは、2011年の東日本大震災の教訓から生まれた「むやみに移動せず、安全な場所に留まる」という基本原則を、デジタル技術を用いて実効性のあるものへと昇華させる、防災行政における重要な転換点(パラダイムシフト)です。

従来のアナログ(紙媒体)主体の施設運営から、スマートフォンとLINE等のプラットフォームを活用したデジタル運用への移行は、発災時の行政職員の業務負担を劇的に軽減するだけでなく、群衆事故の回避、迅速な安否確認、そして帰宅困難者の心理的不安の解消に直結します。本記事では、この取り組みを単なる一地域の訓練事例としてではなく、今後の特別区における防災計画・BCP(業務継続計画)策定における「標準装備」として捉え、官民連携(PPP)およびデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させるための客観的根拠として活用していただくことを目的としています。

行政コンサルタントとして断言できるのは、このDX化の流れは「選択肢の一つ」ではなく、限られた資源で最大多数の安全を守るための「不可避な進化」であるということです。以下に、その論拠を歴史的背景、現状データ、そして政策的インプリケーションの観点から詳述します。

本事例の概要:新宿駅周辺防災対策協議会による実動訓練

訓練の全体像と実施背景

2025年11月26日、世界最大のターミナル駅である新宿駅周辺において、大規模地震発生時を想定した「帰宅困難者一時滞在施設運営訓練」が実施されました。主催は、新宿区および民間事業者等で構成される「新宿駅周辺防災対策協議会」です。この協議会は2002年に設立され、長年にわたり官民連携での混乱防止対策に取り組んで来た組織です。

今回の訓練の最大の特筆すべき点は、東京都が同年4月から本格運用を開始したデジタルシステム「キタコンDX」を、区内の実動訓練として初めて本格導入し、検証を行ったことにあります。訓練では、都心南部を震源とする地震により新宿でも震度6弱の揺れが発生し、鉄道網が全て運休したという過酷なシナリオ(首都直下地震を想定)が設定されました。

参加者は約100名に及び、実際に自身のスマートフォンを用いて「一時滞在施設の検索」から「移動経路の確認」、そして施設到着後の「入館手続き」までを一気通貫で行い、その実効性と課題を洗い出しました。

実施場所「新宿住友ビル三角広場」の戦略的重要性

訓練会場となった「新宿住友ビル三角広場」は、2020年6月に竣工した都心有数の全天候型アトリウム空間です。この施設は平時にはイベントスペースとして活用されていますが、災害時には最大級の「防災拠点」として機能するよう設計されています。

住友不動産グループは、都心9区において24施設、約1.2万人分の帰宅困難者受け入れ協定を締結しており、三角広場はその中核を担う施設です。民間再開発事業が、単なるオフィス供給にとどまらず、都市のレジリエンス(強靭性)向上に寄与する「公助・共助」の場を提供している好例と言えます。こうした大規模空間でDXシステムの実証が行われたことは、他の大規模ビルを有する特別区にとっても極めて重要な先行事例となります。

キタコンDX(東京都帰宅困難者対策オペレーションシステム)の全貌

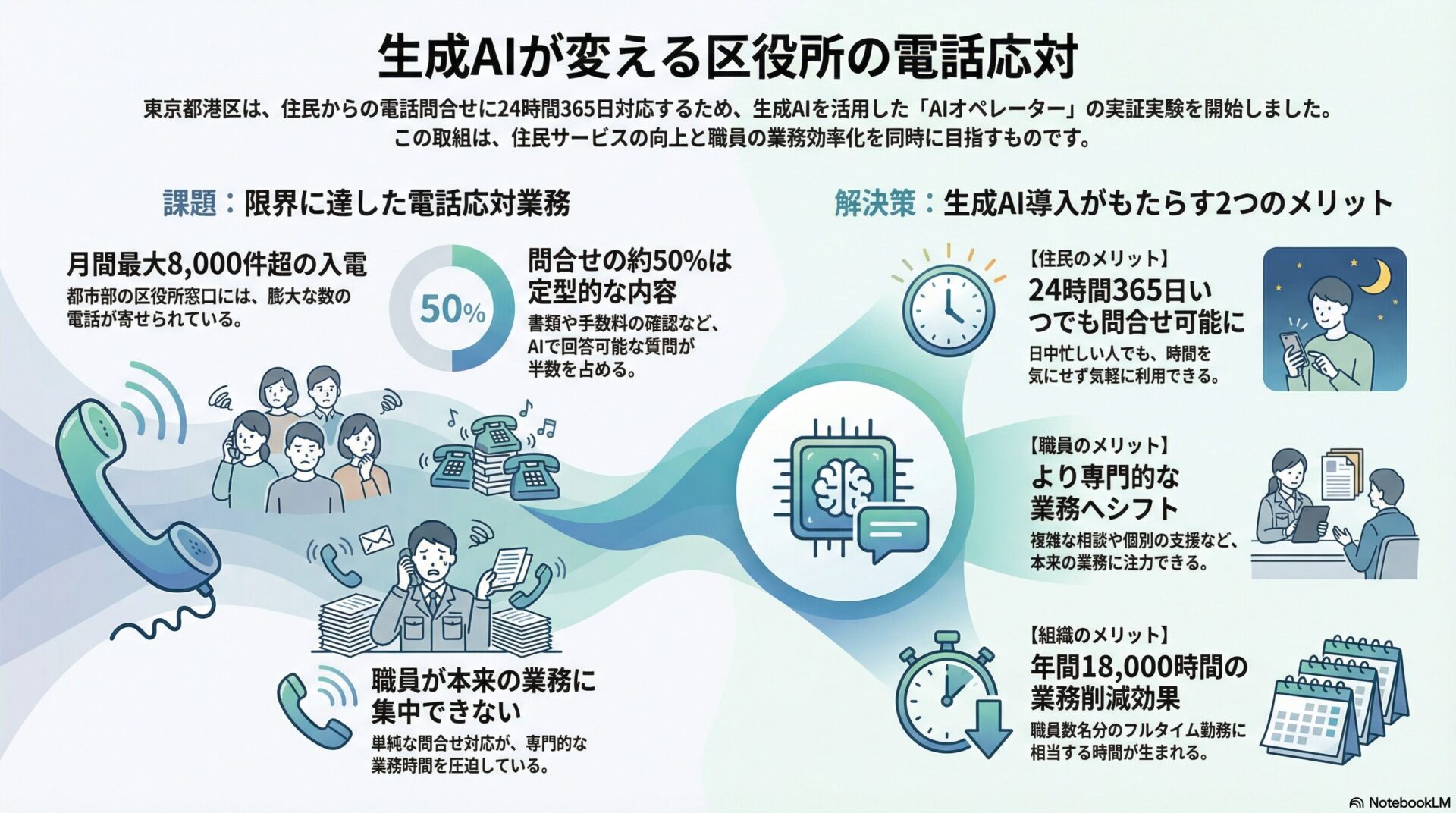

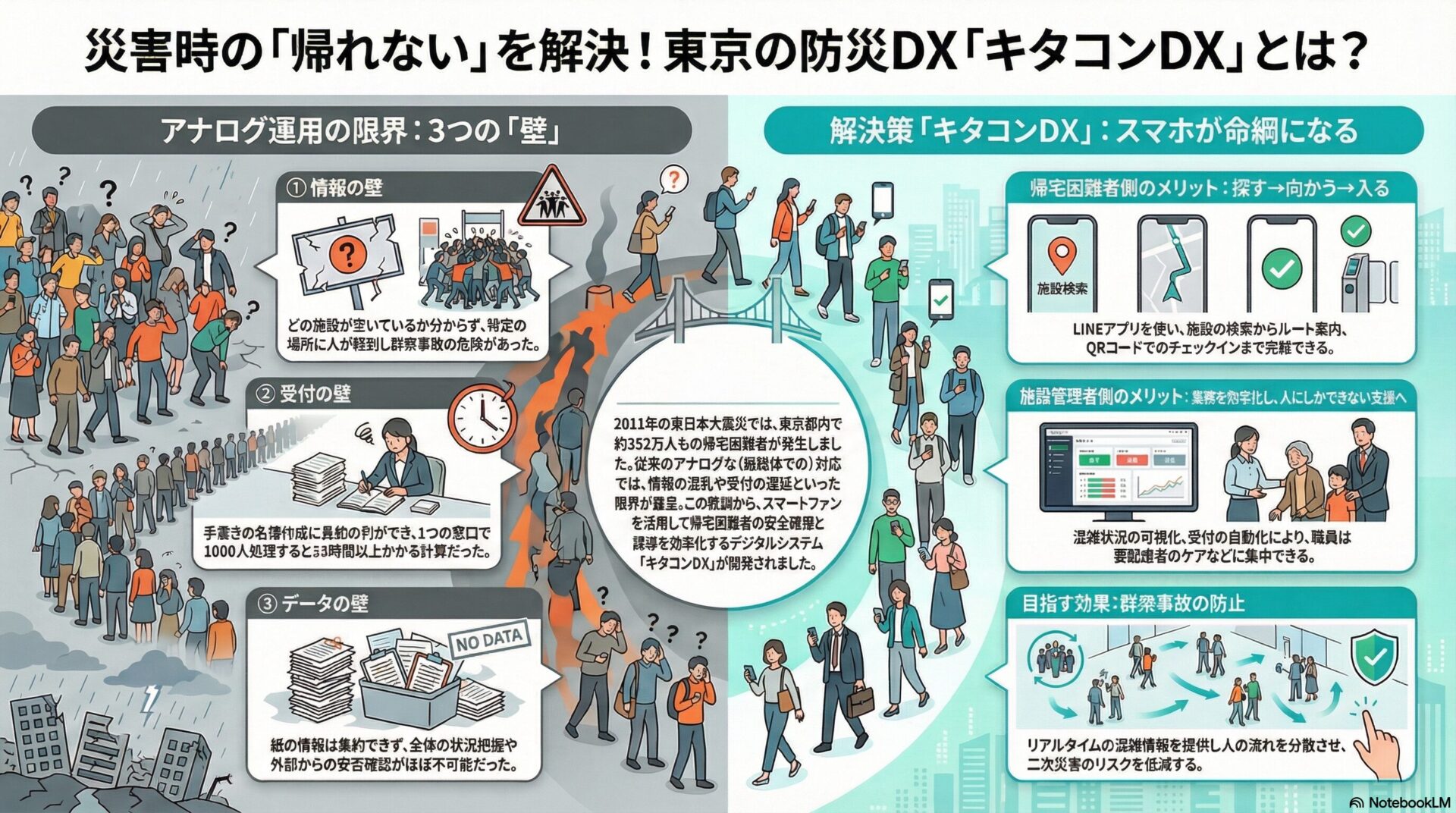

開発の背景:アナログ運用の限界点とペインポイント

なぜ、東京都は新たなDXシステムの開発に踏み切ったのでしょうか。その背景には、従来のアナログ運用における構造的な限界(ペインポイント)が存在しました。

これまでの一時滞在施設の運営手順は、以下のような課題を抱えていました。

情報の非対称性

帰宅困難者は、どの施設が開設されているか、どこに空きがあるかを知るすべがなく、噂やSNSの不確実な情報に頼って移動し、特定の施設に殺到するリスクがありました。

受付業務のボトルネック

施設到着後、紙の名簿に氏名・住所・連絡先を手書きで記入する必要がありました。疲労困憊した帰宅困難者が列を作り、1人あたり数分の記入時間を要することは、数千人規模の受け入れにおいて致命的なタイムロスとなります。

データの死蔵と断絶

紙の名簿は物理的にその場にしか存在しません。災害対策本部が全体の収容状況や個人の安否情報を把握するためには、現場から電話やFAXで報告を受ける必要があり、リアルタイムな状況把握が不可能でした。

これらの「情報の壁」「受付の壁」「データの壁」を一挙に解決するソリューションとして開発されたのが「キタコンDX」です。

システムの具体的機能とユーザーエクスペリエンス

「キタコンDX」は、利用者(帰宅困難者)と施設管理者(行政・民間事業者)の双方にメリットをもたらすよう、LINEアプリ等の普及したプラットフォームを基盤に設計されています。

帰宅困難者(ユーザー)側のフローとメリット

情報の可視化(マッチング)

LINEアプリで東京都のアカウントを友だち登録(ID: @157tdhuh)することで、現在地周辺の「開設中」の一時滞在施設をリアルタイムで検索可能です。これにより「行ってみたけど満員だった」という徒労を防ぎます。

ルート案内(ナビゲーション)

選択した施設までの安全な移動経路を地図上で表示します。土地勘のない来街者にとって、災害時の迷走は命取りになるため、この機能は極めて重要です。

チェックインの簡素化(ファストパス化)

施設到着後、掲示された専用QRコードを読み取ることで、事前にスマホ上で入力しておいた情報をもとに、一瞬で入館手続きが完了します。いわば、空港のオンラインチェックインのようなスムーズさを災害時に実現するものです。

施設管理者(自治体・事業者)側のフローとメリット

混雑状況のダッシュボード管理

各施設の収容定員、現在の滞在者数、残席数などをデジタル上で一元管理できます。これにより、行政は「どのエリアが逼迫しているか」を瞬時に把握し、資源の再配分を行うことが可能になります。

事務負担の劇的な軽減

紙の名簿管理から解放されることで、現場職員は集計作業や名簿整理といった事務作業ではなく、「傷病者のケア」や「物資の配給」といった、人間にしかできない対人支援業務に注力できます。

安否情報の迅速な検索

データがデジタル化されているため、外部からの安否問い合わせに対して、個人情報保護に配慮しつつ迅速に検索・回答することが可能になります。

歴史的・社会的背景と「352万人」の衝撃

東日本大震災(2011年)が突きつけた現実

現在の帰宅困難者対策の原点にして最大の根拠は、2011年3月11日に発生した東日本大震災にあります。当時、東京都内では震度5強の揺れとともに鉄道網が全面停止し、約352万人(内閣府推計)もの帰宅困難者が発生しました。

この数字は、東京都の人口構造と昼間人口の多さを如実に物語っています。当時、駅周辺や主要幹線道路は徒歩で帰宅しようとする人々で溢れかえり、車道への人が溢れ出すなど、極めて危険な状態となりました。特に、以下の点が深刻な課題として浮き彫りになりました。

救助活動の阻害

徒歩帰宅者の群衆により、救急車や消防車、自衛隊車両の通行が著しく妨げられました。

二次災害のリスク

余震が続く中、落下物や群衆雪崩による事故の危険性が高まりました。

この経験から、「一斉帰宅の抑制」が最重要課題として認識されるようになりました。多くの人々が一斉に移動すること自体が、都市全体のリスクを高めることがデータと経験によって実証されたのです。

「むやみに移動しない」というパラダイムシフト

震災後、東京都は2012年(平成24年)に「東京都帰宅困難者対策条例」を施行しました。この条例の核心は、「発災直後はむやみに移動を開始せず、職場や安全な場所に留まる」という原則の徹底です。

一斉帰宅の抑制

企業等に対し、従業員を事業所内に3日間留めるための備蓄(水・食料・毛布等)と体制整備を努力義務として課しました。

一時滞在施設の確保

買い物客や観光客など、行き場のない帰宅困難者を受け入れるため、都立施設だけでなく、民間事業者との協定による施設確保が進められました。

しかし、施設を「確保」するだけでは不十分であることが、その後の10年間の検証で明らかになりました。「施設はあるが、そこへの誘導がスムーズにいかない」「特定施設への偏在が起きる」という新たな課題(オペレーションの課題)が浮上したのです。これらを解決するための手段として、DXの導入が不可欠となりました。

新宿ルールと官民連携の歴史

今回訓練が行われた新宿区は、この分野のトップランナーです。2002年に設立された協議会は、ターミナル駅周辺の混乱防止訓練を全国で初めて実施しました。また、新宿駅周辺地域の防災対策の基本方針として「新宿ルール」を策定しています。

このルールでは、駅周辺の各事業者が連携し、情報の共有、滞留者の保護、誘導をシステマチックに行うことが定められています。今回のキタコンDX導入は、この「新宿ルール」という強固なソフト(人的ネットワーク・合意形成)の上に、最新のデジタルツールを実装したものであり、まさに「仏作って魂入れる」取り組みの進化系と言えます。

現状データに基づく客観的分析と課題

帰宅困難者数と受入可能人数の定量的ギャップ

政策立案において最も重要なのは、需給ギャップの把握です。

都心部における一時滞在施設の確保は進んでいますが、その絶対量は依然として不足しています。例えば、住友不動産グループは都心9区で約1.2万人分の受入協定を結んでいますが、東日本大震災時の帰宅困難者推計352万人と比較すれば、そのカバー率は一部に過ぎません。

需要(帰宅困難者数推計)

約352万人(東日本大震災時実績に基づく)

供給(一時滞在施設)

増加傾向にあるものの、全帰宅困難者を収容するには物理的に不足。

この圧倒的な数字の乖離は何を示唆しているでしょうか。それは、「自助(企業内待機)」の徹底と、「公助(一時滞在施設)」の優先利用対象者の選別(トリアージ)が必要不可欠であるということです。資源が限られているからこそ、DXによる情報の最適配分を行い、本当に施設を必要としている「行き場のない人」と「空いている施設」を正確にマッチングさせる必要があります。DXは、この不足するリソースを効率的に運用するための唯一の解なのです。

施設運営におけるタイムロスの数値化と効率化

アナログ運用とデジタル運用の効率差は歴然としています。一般的な試算において、手書きによる受付処理は1名あたり2~3分を要するとされます。仮に1つの受付窓口で1000人を処理しようとすれば、不眠不休で33時間以上かかる計算になります(実際には複数窓口で対応しますが、混乱時の効率低下も考慮が必要です)。

一方、QRコードによるデジタルチェックインであれば、1名あたり数秒~十数秒で完了します。これは単なる「時短」ではなく、受付待ちの行列によって生じる群衆事故リスクや、屋外待機による体調悪化リスクを「ゼロ」に近づけるための安全対策そのものです。

政策立案への示唆:なぜ行政は今、DXに踏み切るべきか

ここでは、特別区の自治体職員が、なぜ今「キタコンDX」のようなシステム導入や、それを前提とした防災計画の改定を行うべきか、その客観的根拠とロジック(Why Now, Why DX)を整理します。

行政側の意図1:業務効率化と人的リソースの最適配分(BCP)

災害時、自治体職員は避難所運営、被害状況確認、インフラ復旧など、膨大な業務に忙殺されます(マルチタスク状態)。一時滞在施設の運営に多くの職員を割く余裕は、現実的にほとんどありません。

DXシステムの導入により、受付業務や集計業務が無人化・自動化されれば、貴重な職員のリソースを「要配慮者のケア」「トラブル対応」「意思決定」など、高度な判断を要するコア業務に集中させることができます。これは、限られた人員で最大の行政サービスを提供するためのBCP(業務継続計画)戦略の要諦です。

行政側の意図2:群衆雪崩・二次災害の防止(群衆制御)

行政が最も恐れるべきシナリオの一つは、情報の空白によって帰宅困難者が特定の場所に殺到し、将棋倒しなどの「群衆雪崩」が発生することです。近年、海外(韓国・梨泰院など)で発生した雑踏事故の教訓からも、群衆密度をいかにコントロールするかが重要視されています。

キタコンDXにより、各施設の混雑状況が「満員」「空きあり」としてスマートフォン上で可視化されれば、人の流れを分散させる行動変容(ナッジ)を促すことができます。これは、道路拡張などのハード整備に頼らず、ソフト(情報)の力で都市の安全性を高める、費用対効果の高い施策です。

行政側の意図3:安否確認と情報の透明化

災害時、家族や企業からの「○○さんはそちらに避難していませんか?」という問い合わせ電話は、現場の混乱を招き、回線をパンクさせる大きな要因です。

デジタルチェックインにより、誰が・いつ・どの施設に入ったかがリアルタイムでデータベース化されれば、個人情報保護条例等に配慮しつつ、迅速かつ正確な安否確認が可能となります。これは、住民の安心感を醸成するとともに、行政への信頼性(トラスト)を維持するために不可欠な機能です。

今後の課題と特別区への提言

一方で、DXには必ず課題が伴います。政策立案者は、バラ色の未来だけでなく、リスクに対するヘッジ(備え)を検討し、計画に盛り込む必要があります。

デジタル・ディバイド(情報格差)への対応策

高齢者、障がい者、子供、外国人観光客など、スマートフォンを持っていない、あるいは操作が困難な層への対応です。DXはあくまで「大多数(マジョリティ)を効率化する」ためのツールであり、それによって浮いた人的リソースを、デジタル弱者のアナログ支援(対面サポート、多言語対応)に充てるというロジックが必要です。「デジタルかアナログか」の二項対立ではなく、「デジタルの恩恵でアナログ対応を厚くする」という「誰一人取り残さない」視点が求められます。

通信インフラの強靭化と電力確保

大規模災害時には、通信基地局の被災やアクセス集中による通信障害(パケット詰まり)が予想されます。

オフライン対応

通信が途絶えても、最低限のチェックイン機能が動作するようなシステムの冗長化。

00000JAPAN

災害用統一SSIDの即時開放との連携。

電源確保

スマートフォンのバッテリー切れは、デジタル避難における最大のリスクです。自治体および一時滞在施設においては、モバイルバッテリーの大量備蓄や、太陽光発電・EVからの給電システムの整備が急務です。

官民連携(PPP)の深化と協定の拡大

キタコンDXの効果を最大化するためには、登録施設の「数」そのものを増やす必要があります。特別区の職員は、管内の民間事業者(オフィスビル、商業施設、ホテル、大学等)に対し、一時滞在施設としての協定締結およびキタコンDXへの登録を積極的に働きかけるべきです。その際、「システム導入によって、事業者側の管理負担も減る(名簿作成の手間が省ける)」というメリットを提示することが、強力なインセンティブとなります。

特別区への具体的示唆:ネクストステップ

各区の防災担当部署においては、以下の施策を検討・実行すべきです。

1.周知徹底と「平時の」登録促進

LINEの友達登録(ID:@157tdhuh)を、防災訓練、区報、SNS、町内会掲示板などを通じて、平時から執拗に呼びかけることが重要です。「発災してから登録すればいい」では、通信規制でダウンロードできず、手遅れになる可能性があります。「事前登録」こそが最大の防災準備です。

2.独自の実動訓練の実施

新宿区の事例を参考に、主要ターミナル駅を持つ区(渋谷区、豊島区、台東区、港区など)では、民間事業者と合同でDX活用訓練を実施し、マニュアルの修正(PDCAサイクル)を行うべきです。机上の空論ではなく、実際にスマホを使って動いてみることでしか見えない課題があります。

3.広域連携の枠組み構築

帰宅困難者は区境を認識しません。新宿区で発生した帰宅困難者が、中野区や渋谷区へ移動することは十分に考えられます。システムが区ごとに分断されていては意味がありません。東京都全体で統一されたプラットフォーム(キタコンDX)を使用し、区を跨いだデータの相互運用性を担保することが重要です。

まとめ

2025年11月に新宿区で実施された「キタコンDX」を用いた一時滞在施設運営訓練は、東京都の帰宅困難者対策が「量の確保」というフェーズから、「質の向上(最適配分)」という新たなフェーズへと進化したことを象徴する歴史的な出来事です。東日本大震災で経験した「352万人の帰宅困難者」という巨大な課題に対し、物理的な施設の増強(ハード)には限界があります。だからこそ、デジタル技術(ソフト)を用いて、限られたリソース(施設・空間・職員の手間)を最大効率で運用することが、現代の行政に求められる責務です。

特別区の自治体職員の皆様には、このシステムを単なる「新しい便利なアプリ」としてではなく、災害時の都市の混乱を収拾し、区民および来街者の生命を守るための「都市のOS(オペレーティングシステム)」として認識していただくことが重要です。アナログな対応で現場が疲弊し、機能不全に陥る未来を避けるためにも、平時からのシステム周知、民間事業者との粘り強い協定締結交渉、そして実動訓練の積み重ねこそが、災害に負けない強靭な都市づくり(ナショナル・レジリエンス)に直結します。本記事が、各区における実効性のある政策立案、および現場での具体的アクションの一助となれば幸いです。